具体描述

基本信息

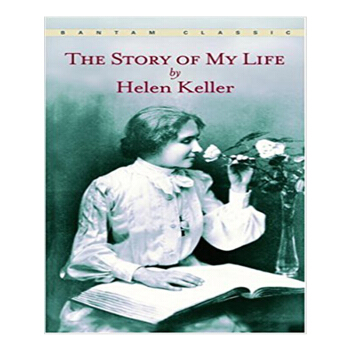

| 商品名称: THE STORY OF MY LIFE BY HELEN KELLER[BANTAM] | 出版社: 北京市图书进出口有限公司图书专营店 | 出版时间:2009-03-01 |

| 作者:本社 | 译者: | 开本: 32开 |

| 定价: 25.00 | 页数:0 | 印次: 1 |

| ISBN号:0553213873 | 商品类型:图书 | 版次: 1 |

用户评价

这本书给我最强烈的印象是它所蕴含的强大叙事张力,这种张力并非源于外部的戏剧性冲突,而是来自于个体意志与现实限制之间的永恒拉锯战。作者在记述早期生活时,那种与世界隔绝的“孤独感”被描绘得如此真实可感,让人不禁心生怜悯,但这种情绪很快就会被她自己对突破的渴望所取代。她的叙述逻辑非常清晰,每一个阶段的成长都建立在前一个阶段的深刻理解之上,使得整个生命轨迹呈现出一种螺旋上升的态势。书中对于不同人物的刻画也极为精彩,他们不仅仅是故事的配角,更是作者认知世界过程中不同阶段的催化剂或参照物。通过作者的眼睛,我们得以窥见人际关系中那些微妙的、非语言的交流是如何构建出稳固的情感联结的。这本书的价值在于,它不仅记录了一个非凡的个体的奋斗史,更是一部关于沟通本质的深刻探讨,它揭示了心与心之间最原始、最纯粹的连接方式。

评分这本书的叙事风格简直像一股清新的山泉水,带着一种不加雕饰的真挚。作者似乎毫不设防地向我们敞开了她的内心世界,那些早年的困惑、挣扎,以及最终找到光明的那一刻的狂喜,都被描绘得淋漓尽致。我特别欣赏她对于日常细节的捕捉能力,即便是最微小的感触,比如初次触摸到某个物体的纹理,或者第一次领会到一个抽象概念的含义时的那种震撼,都被她用如此细腻的笔触记录下来。这种强烈的现场感,让读者仿佛身临其境,与她一同经历了那些至关重要的转折点。阅读过程中,我数次停下来,深吸一口气,回味她所描述的那种“无声胜有声”的深刻体验。她对于人性的洞察也极为深刻,无论是描绘那些给予她帮助的人的复杂情感,还是自我内心深处的矛盾与和解,都显得如此真实可信,毫无矫饰之感。这本书不仅仅是一个人的回忆录,更像是一部关于人类精神韧性的史诗,它告诉我们,即便是面对看似无法逾越的障碍,内在的力量也足以开辟出一条全新的道路。那种不屈不挠的生命力,透过文字的缝隙直达读者的心灵,让人在感动之余,更添一份对生命的敬畏。

评分读完这本书,我感到自己的认知边界被狠狠地拓宽了。它不是那种传统的、按部就班的自传,而更像是一系列充满哲思的、关于感知与理解的实验报告。作者处理时间线的方式非常巧妙,经常在回顾过去的同时,穿插着对当前状态的深刻反思,使得整个阅读体验充满了层次感。尤其令人惊叹的是,她如何用文字构建起一个完全依赖触觉、听觉和情感交流的世界。那些关于语言、知识和情感的“涌入”场景,被她描述得具有一种近乎宗教体验般的庄严和清晰。这迫使我,一个习惯于视觉主导的世界的读者,去重新审视“看见”和“听见”的真正含义。书中对于教育的探讨也极为尖锐和富有远见,她对当时僵化的教育体系提出了强有力的批判,并阐述了真正自由的学习应当是什么样子的。这种对既定规则的挑战精神,以及对真理不懈的追求,构成了全书最引人入胜的核心动力。我甚至感觉,这本书与其说是在讲述“我的”故事,不如说是在探讨“如何成为一个人”的普遍命题。

评分这本书的文笔带着一种古典的优雅,措辞讲究,节奏感极强,读起来非常享受。作者的叙事节奏把握得非常到位,时而如涓涓细流般轻柔地叙述往事,时而又如同骤雨般,将那些激动人心的时刻一气呵成地倾泻而出。她对环境的描写,即便没有视觉信息作为支撑,也展现出惊人的画面感,仿佛能让人通过文字的温度和形状去“感知”到周遭的一切。我尤其佩服她处理负面情绪的方式。她从不沉溺于自怨自艾,即便是描述那些最黑暗的时刻,也总能迅速聚焦于如何超越和转化这些体验。这种积极向上的内在驱动力,对于任何身处低谷的人来说,都是一剂强心针。全书洋溢着一种对知识的纯粹渴望,那份渴望是如此强烈,以至于读者都能感受到知识之于她的生命意义,远超于普通人对空气的需求。可以说,这是一本将“求知欲”提升到艺术高度的作品。

评分我以一种近乎朝圣般的心态来阅读这本书,因为它所承载的精神重量非同一般。作者的语气非常诚恳,没有丝毫的故作高深,她的每一段经历似乎都经过了内心的反复淬炼,才最终化为文字。这本书的结构如同一个精密的迷宫,引导读者逐步深入理解她所构建的独特世界观。最让我震撼的是她对于“美”的定义。她是如何在缺失了视觉和听觉的情况下,构建出对艺术、自然和人类情感的丰富理解?书中对此的阐释,提供了一种全新的审美视角。她对恩师的感激之情,也写得既深沉又克制,没有陷入过度煽情的俗套,反而通过描述自己如何努力去“回报”这份恩情的方式,来表达那份无以言表的谢意,显得尤为高尚。阅读过程中,我不时会反思自己的生活,我们拥有如此多的感官资源,却常常对生活中的美好视而不见。这本书像一面镜子,映照出我们自身的“麻木”,并激励我们重新学习如何去“感受”这个世界。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有