具体描述

内容简介

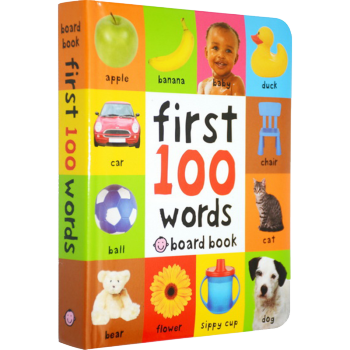

Discover what makes up a small growing human body and how each of the different parts work separately and together. How do we breathe and digest food to provide energy to walk and run and play?前言/序言

用户评价

坦白说,我购买这本书的初衷,是想找一本能够帮助我更好地理解日常健康问题的读物,这本书远远超出了我的预期,因为它提供的知识深度,足以让我开始以一种全新的视角审视自身的每一个行为和感受。它教会我的,不是死记硬背器官的名称和位置,而是理解功能、理解机制、理解平衡。举个例子,读完关于消化酶工作原理的部分后,我开始更细致地思考食物的搭配和进食的速度对我身体的影响,而不是盲目地跟随各种流行的饮食口号。这本书的价值在于其赋权性——它将我们从被动的健康接受者,转变为主动的知识掌握者。作者行文间流露出的那种对生命现象的敬畏感,很有感染力,使得阅读过程充满了一种探索未知的兴奋感。读完后,我不再觉得身体是一个神秘莫测的黑箱,而是一个充满逻辑和美感的、值得我用心去维护和了解的伙伴。这本书,绝对是任何对自身健康和生命科学抱有真诚好奇心的人书架上不可或缺的一员。

评分阅读这本书的过程,简直就像是进行了一场精心策划的、沉浸式的解剖之旅,只不过这次的“手术刀”是作者细腻的文字和精准的图示。我尤其对其中关于免疫系统的章节印象深刻。以往我总觉得免疫系统就是身体里一个模糊的“保卫队”,但这本书用极其生动的语言,将T细胞、B细胞、巨噬细胞等各种“战士”的工作职责、识别敌人的机制,以及它们之间复杂的协同作战,描绘得如同史诗级的战场画面。作者不仅描述了“是什么”,更深入地探讨了“为什么会这样”——比如为什么自身免疫性疾病会发生,那种细胞认知的“错误”是如何导致内部混乱的。我甚至能想象出那些微小的分子在血液中穿梭、互相发送信号的场景。而且,书中穿插的“临床案例小贴士”非常精妙,它们不是枯燥的案例堆砌,而是将理论知识与现实生活中的病症巧妙地联系起来,让人瞬间理解了那些科学术语的实际意义。比如,解释完某种酶的功能后,紧接着就分析了这种酶缺乏时会导致何种代谢障碍,这种关联性阅读体验极大地增强了知识的留存率。

评分我必须赞扬这本书在视觉呈现上的投入,虽然我更侧重于文字内容,但那些插图和图表绝对是锦上添花,甚至可以说是至关重要的一部分。那些手绘风格的剖面图,线条流畅且富有艺术感,它们不像许多医学图谱那样冰冷僵硬,而是充满了生命力,让你在观察结构的同时,也能感受到生命体的美感。特别是关于神经通路和血管分布的立体图示,如果单纯依靠文字描述,我可能需要花费数倍的时间去想象,但有了这些图,一切都豁然开朗。书中对不同层次的描述也拿捏得恰到好处,你可以选择性地只阅读概述,获得一个粗略的认知;也可以选择深入研究那些加粗的专业术语及其详细解释,进入微观的分子层面。我个人最喜欢的是那些“历史视角”的篇幅,作者会穿插介绍历史上某项关键发现是如何一步步被揭示的,这让读者对科学探索过程本身产生了敬意,也明白了我们今天所拥有的知识是多么来之不易,绝非凭空出现的真理。

评分这本书的叙事节奏感非常好,它并非一条直线地推进知识点,而是巧妙地在不同的系统之间进行“跳转”,就像在人体这个庞大的交响乐团中,一会儿聚焦于弦乐组(循环系统),一会儿又转向打击乐组(骨骼肌肉系统),但每一次切换后,总有那么一两个巧妙的过渡句,将上一个系统的功能与下一个系统联系起来,让人感受到人体作为一个整体的协调运作。例如,当讲解完呼吸系统如何为细胞提供氧气后,下一章立刻无缝衔接到肌肉如何利用这些氧气进行能量转换,这种系统间的互动描述,远比分开讲解各个系统要来得更有说服力。此外,作者在文字风格上保持了一种令人愉悦的平衡——它既有科学的严谨性,保证了信息的准确无误;又充满了人文关怀,经常探讨现代生活方式对人体机能的潜在影响,比如长时间久坐对内分泌系统的微妙冲击。这种“教科书之外”的思考维度,让这本书不仅仅是一本参考手册,更像是一位经验丰富的健康顾问在耳边细语,提醒你要关注那些常常被我们忽略的身体发出的微弱信号。

评分这本书,说实话,拿到手上的时候我就被它那厚重的质感和封面设计吸引住了。那种沉静中透露着专业的灰色调,仿佛在告诉我,里面蕴含着不容小觑的知识量。我一直对我们身体这个精密的“机器”充满好奇,但过去接触的那些科普读物,要么过于晦涩难懂,充满了拗口的专业术语,读起来像是在啃一本字典;要么就是过于浅显,蜻蜓点水,满足不了我这种想深挖细节的求知欲。这本书的排版很舒服,字体大小适中,段落之间的留白处理得恰到好处,长时间阅读也不会让人感到视觉疲劳。我特别欣赏作者在引入复杂概念时所采用的类比手法,比如用精密的工厂流程来解释细胞的运作,或者用复杂的交通网络来描述神经信号的传导。这种由浅入深的叙事方式,极大地降低了理解门槛,让我这个非医学背景的读者也能跟上思路。翻开第一章,作者并没有急于抛出那些令人头晕的解剖结构图,而是先从宏观的“人体的起源和演化”谈起,构建了一个历史的框架,这让我对接下来要了解的“内部构造”有了更立体的认识,而不是孤立地去看待每一个器官。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![Vintage Tattoo Flash 100 Years of Traditional T 英文原版 [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19664978/575f9f17N16c8a702.jpg)

![[现货]英文原版 钢铁侠装备技术手册 Iron Man Manual设定集Marvel含电影道具插件 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10003520918/5ad83170N4af8d259.jpg)

![[现货]英文原版Merriam-Webster 韦氏同义反义词典 韦氏小黄字典 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10151031589/56d66403N85349a85.jpg)