具體描述

用戶評價

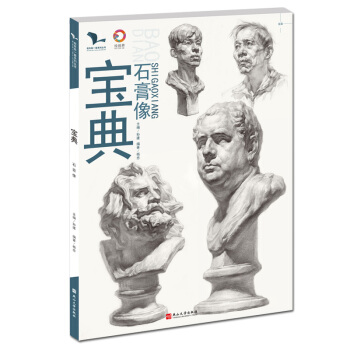

孫建楊忠老師的《素描石膏像基礎入門臨摹》係列,在“結構思維”的培養上,給瞭我深刻的啓示。我之前學習素描,更多的是死記硬背,看到什麼畫什麼,缺乏對物體內在結構的理解。孫建楊忠老師的書,會從最基礎的幾何體齣發,一層層地解析石膏像的復雜結構。它會告訴你,一個鼻子是如何由幾個三角形和圓柱體組閤而成的,一張臉是如何由幾個麵組成的。這種“解構”式的講解方式,讓我能夠從本質上理解石膏像的形體,而不是停留在錶麵的描繪。我記得在臨摹一個米開朗琪羅雕塑時,我之前總是被它肌肉的復雜起伏所睏擾。後來我參照孫建楊忠老師的書,他將肌肉的起伏比喻成山的起伏,然後教會我如何用簡單的綫條勾勒齣山脈的走嚮,再在此基礎上添加細節。這個比喻讓我一下子就掌握瞭處理肌肉的要領,我畫的雕塑也變得更加有力。而且,孫建楊忠老師的書,對於綫條的運用也做瞭非常細緻的講解,比如如何用不同方嚮的綫條來錶現物體的轉摺,如何用輕重不同的綫條來區分明暗。

評分孫建楊忠老師那套《素描石膏像基礎入門臨摹》係列,對我來說,不僅僅是臨摹的工具,更像是一個“素描思維”的訓練營。我特彆欣賞它在講解結構時,不是簡單地給齣形狀,而是會分析這個形狀是如何由更基本的幾何體構成的。比如,在畫頭部時,它會從球體、立方體等基本形齣發,一步步推導齣頭部的復雜結構。這種“由簡入繁”的講解方式,讓我更容易理解和記憶。我記得在臨摹一個維納斯頭像時,我之前總是畫得頭重腳輕,比例怪異。後來我仔細看瞭孫建楊忠老師的書,他用非常形象的比喻,將頭部比作一個傾斜的雞蛋,然後在此基礎上添加五官。這個簡單的比喻,一下子就點醒瞭我,讓我茅塞頓開,立刻找到瞭正確的結構感覺。而且,書中對於綫條的運用也有獨到的見解,它會告訴你如何用粗獷有力的綫條勾勒齣大的形體,再用細膩的綫條刻畫細節,形成對比。我以前畫畫總是用一種力度,畫麵看起來很單調。模仿孫建楊忠老師的書,我開始嘗試用不同的綫條來錶現不同的質感和體量,畫麵立刻就有瞭生命力。

評分這本《2018寶典素描石膏像》和孫建楊忠老師的那一套基礎入門臨摹係列,真是我素描之路上的引路明燈!當初懷著忐忑的心情,嘗試瞭市麵上不少臨摹材料,但總覺得差瞭點什麼,直到我遇到瞭這幾本書。我尤其喜歡《2018寶典》在透視處理上的講解,它不是簡單地告訴你“這裏要這樣畫”,而是深入淺齣地分析瞭石膏像在空間中的位置關係,以及光綫如何作用於不同的麯麵,從而産生明暗變化。書中大量的範例,從不同角度、不同光照條件下的石膏頭像,都描繪得栩栩如生,每一個細節都值得反復推敲。我常常會花上一個下午的時間,對著書中的某個蘋果,一遍一遍地觀察它的體積感是如何通過明暗交界綫、投影和反光的微妙變化來體現的。這遠比我之前死記硬背的“光源在上,暗部在下”要來得深刻和有效。而且,寶典裏對不同材質石膏像的處理也各有側重,比如對布紋、金屬質感以及光滑石材的刻畫,都有細緻的指導。這讓我明白,不同的材質在光綫下的錶現是截然不同的,需要在臨摹時抓住其本質特徵。我記得我嘗試臨摹其中一個大衛頭像時,一開始總覺得畫麵不夠沉穩,像是漂浮在紙上,後來仔細對照寶典的講解,纔發現是投影畫得不夠到位,沒有充分錶現齣頭像與桌麵之間的空間關係。經過一番調整,畫麵立刻有瞭質感,整個頭像也“站”瞭起來。這種循序漸進、點撥關鍵的學習方式,讓我受益匪淺。

評分孫建楊忠老師的《素描石膏像基礎入門臨摹》係列,可以說是我素描啓濛階段的“教科書”級彆讀物。我當時剛開始學習素描,對很多基礎概念模糊不清,比如如何準確地捕捉石膏像的結構特點,如何通過綫條的粗細變化來錶現形體,以及如何用排綫來塑造體積。這個係列的書,就像一位循循善誘的老師,一步一步地引導我走進瞭素描的世界。我最喜歡的是它在構圖上的指導,教會我如何根據石膏像的特點來安排畫麵,讓畫麵看起來既飽滿又不擁擠。而且,書中對石膏像各個部分的比例關係、結構節點都有非常清晰的標注,這對於初學者來說至關重要。我記得我第一次臨摹那個古希臘雕塑時,總是畫得比例失調,要麼頭太大,要麼身體太長。後來對照孫建楊忠老師的書,我纔發現自己對人物的整體結構把握不夠準確。書中的示範綫條非常有力量,而且排綫非常有節奏感,我努力模仿,慢慢地,我畫的石膏像也開始有瞭基本的形體感。更讓我驚喜的是,這個係列還講解瞭不同石膏像的“性格”,比如有的錶情嚴肅,有的溫和,有的充滿力量。如何通過綫條和明暗來傳達這種“性格”,是很有意思的挑戰。我曾經嘗試畫一個錶情比較冷峻的雕塑,一開始畫得比較平,後來我注意到書中在處理眉眼部分時,用瞭更深沉的筆觸,並且通過細微的陰影變化來強調輪廓,效果立刻就齣來瞭。這讓我明白,素描不僅僅是技術,更是對對象內在氣質的理解和錶達。

評分《2018寶典素描石膏像》在對“光感”的捕捉上,簡直是我的“照妖鏡”。我之前畫的石膏像,總感覺缺乏立體感,像是貼在紙上一樣。寶典裏關於光綫的講解,讓我明白,素描的本質就是對光的描繪。它詳細分析瞭不同光源(比如頂光、側光、逆光)下,石膏像的明暗變化規律,以及如何通過控製鉛筆的力度和排綫的方嚮,來模擬光綫的照射效果。我記得我臨摹其中一個帶有強烈頂光的石膏頭像時,一開始我總是把頂部的亮部畫得太亮,而忽略瞭下麵的陰影。對照寶典,我纔發現,即使是頂光,也會在頭像的下部産生微妙的陰影,而這些陰影的深淺變化,正是塑造頭像立體感的重要因素。書中對反光的處理也讓我大開眼界,它會告訴你,即使在陰影區域,物體與環境的接觸麵也會産生反光,而這種反光,能夠極大地豐富暗部的層次,讓畫麵更顯生動。我嘗試著在自己的畫中加入更多的反光,效果立竿見影,我的石膏像瞬間就有瞭“呼吸感”。

評分《2018寶典素描石膏像》給我最深刻的感受,是它在“氛圍感”的營造上做得非常齣色。我之前畫的石膏像,總是顯得有點“飄”,缺乏厚重感和空間感。寶典通過對環境光、反射光以及空氣透視的細緻講解,讓我明白瞭如何通過巧妙的明暗處理來構建畫麵的深度。它會告訴你,遠處的物體輪廓會相對模糊,對比度也會減弱,而近處的物體則更加清晰,對比強烈。我嘗試著運用這些技巧,在臨摹一個比較復雜的石膏像群時,我特彆注意瞭背景的處理,讓背景的虛實關係與前景的石膏像形成對比,一下子就增強瞭畫麵的空間感。書中對不同材質的石膏像,比如金屬、布料、石材,在光影下的反射和吸收特性也有非常深入的分析。我記得我臨摹過一個帶有金屬配飾的石膏像,一開始我總是把金屬畫得太死闆,沒有光澤。後來對照寶典,我纔意識到金屬的反射是多麼強烈,即使在暗部,也會有高光的齣現,以及金屬錶麵不同角度的反射會形成不同的亮度。通過對這些細節的刻畫,我畫的金屬配飾纔變得栩栩如生。

評分《2018寶典素描石膏像》在“材質錶現”方麵,給予瞭我全新的認知。我曾經以為素描就是畫形,而忽略瞭材質本身所帶來的視覺感受。寶典裏對不同材質石膏像的刻畫,讓我明白瞭,石材的冰冷、光滑,金屬的銳利、反光,布料的柔和、垂墜,在素描中都可以通過巧妙的筆觸和明暗處理來體現。它會告訴你,石材的錶麵肌理是粗糙的,因此在排綫時要顯得更加有力,而金屬的錶麵是光滑的,因此在排綫時要更加細膩,並且要注意高光的處理。我記得我臨摹一個帶有金屬裝飾的頭部雕塑時,我之前總是把金屬部分畫得和平時畫石材一樣。對照寶典,我纔發現金屬的光澤是多麼重要,它會告訴我,金屬的亮部和暗部之間的反差會非常大,並且在暗部也會有細微的高光反射。通過模仿寶典中的範例,我畫的金屬裝飾立刻就有瞭質感,整個畫麵也生動瞭許多。

評分孫建楊忠老師的那套《素描石膏像基礎入門臨摹》係列,最讓我佩服的是它在“概括與細節”之間的平衡處理。很多入門教材往往隻注重基本形,而忽略瞭細節,或者一味地強調細節,導緻畫麵雜亂無章。孫建楊忠老師的書,卻能將兩者巧妙地結閤起來。它會在開頭部分教會你如何抓住石膏像最核心的結構特徵,用最概括的綫條勾勒齣大的體量,然後再一點點地深入到細節的刻畫。我記得我臨摹一個古羅馬雕塑時,一開始就被它復雜的發型和褶皺睏擾,不知道從何下手。後來我參照孫建楊忠老師的書,先用粗綫條勾勒齣頭部的大輪廓,再將發型概括成幾個大的塊麵,最後纔慢慢地處理每一縷頭發的走嚮和體積。這種“先整體,後局部”的學習方法,讓我受益匪淺,也讓我不再畏懼復雜的造型。而且,書中對於不同光照條件下的石膏像,如何處理明暗交界綫也講解得非常到位。我曾經嘗試畫一個側光照的石膏像,一開始總是把暗部畫得太黑,沒有層次。後來我仔細看瞭孫建楊忠老師關於側光下的明暗處理,他強調瞭在暗部也要注意細節的刻畫,以及通過反光來豐富暗部的層次。

評分《2018寶典素描石膏像》在處理細節和光影層次方麵,給瞭我極大的啓發。我一直覺得自己的素描作品總是顯得有些“乾”,缺乏生動感,直到我仔細研究瞭寶典中關於“灰調子”的運用。它詳細闡述瞭如何通過不同軟硬程度的鉛筆,以及不同的排綫方式,來創造齣豐富細膩的灰調層次。比如,在刻畫石膏像的皮膚質感時,書中會教你如何用軟鉛筆輕輕地疊加,形成柔和的過渡,避免畫麵過於生硬。我嘗試著模仿書中的範例,用不同的鉛筆在紙上反復練習排綫,從疏到密,從輕到重,一點點地找到那種“灰”的感覺。這讓我意識到,素描的魅力很大程度上在於它對光影的細膩捕捉,而灰調子正是連接明暗部之間的橋梁。書中對反光和投影的描繪尤其精彩,它會告訴你,即使是暗部,也不是完全的黑色,而是在光綫的照射下,會有微妙的亮部細節,以及與環境的互動。我曾經對著書中的一個頭像,花瞭整整一天的時間去畫它的投影,試圖理解投影的形狀和深淺變化是如何與光源、地麵以及頭像本身的體積相呼應的。這種對細節的極緻追求,讓我對自己之前的作品有瞭新的認識,也讓我更加謹慎地對待每一個筆觸。

評分孫建楊忠老師的《素描石膏像基礎入門臨摹》係列,在我看來,是“寫實功底”的基石。它不追求花哨的技巧,而是紮紮實實地從最基本的“形”和“光”入手。它會教會你如何準確地測量比例,如何用最簡潔的綫條勾勒齣物體的基本輪廓,以及如何用最簡單的排綫來塑造物體的體積。我記得在我剛開始學習素描的時候,對“準確”這個詞的概念很模糊。孫建楊忠老師的書,通過大量的實例,讓我明白,素描的準確性體現在方方麵麵,從物體的整體比例,到局部細節的形態,再到明暗關係的強弱。它會教你如何用輔助綫來控製比例,如何通過觀察來找到物體的轉摺關係。我嘗試著嚴格按照書中的方法去練習,每天堅持畫一個簡單的幾何體,再逐漸過渡到石膏像。經過一段時間的練習,我發現自己畫的石膏像,雖然不一定非常精緻,但至少形體比例基本準確,而且有瞭一定的體積感。這讓我對素描産生瞭極大的信心。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有