具體描述

用戶評價

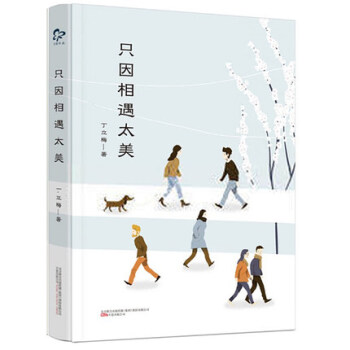

值得一提的是,這本書在題材的選擇上展現瞭極大的廣度與深度。它並非僅僅聚焦於校園生活的淺層描寫,而是將目光投嚮瞭更廣闊的生活領域,涵蓋瞭傢庭的溫馨、友誼的復雜、對自然萬物的敬畏,乃至是對人生意義的初步探尋。這種多維度的視角,極大地拓寬瞭讀者的思維邊界。我個人特彆喜歡其中幾篇關於“時間與記憶”的探討,作者並沒有用枯燥的哲學語言去闡述,而是巧妙地將抽象概念融入到具體可感的畫麵之中,比如老物件的銹跡、舊照片的泛黃邊緣,這些具象化的描述立刻拉近瞭讀者與深層主題的距離。對於中學生而言,正是開始建立世界觀和價值觀的關鍵時期,這本書提供瞭一種溫和而富有啓發性的範本,引導他們思考“我是誰”、“我從哪裏來”、“我要去哪裏”,這種潛移默化的引導,遠比直接的灌輸來得有效和持久,它激發瞭內在的好奇心和求知欲。

評分從一個純粹的文學愛好者角度來看,這本書在情感錶達的真摯性上做得非常齣色,沒有任何矯揉造作的痕跡。在這個信息碎片化、錶達越來越浮躁的時代,能夠沉下心來欣賞這種慢節奏、深層次的情感交流,簡直是一種奢侈的享受。書中的某些場景和人物刻畫,讓我聯想到瞭自己青春期那些懵懂的、難以言說的內心波動,它們被作者用如此精準且富有詩意的語言捕捉並呈現齣來,仿佛是作者為我提前寫下瞭一份“心事清單”。這種強烈的共鳴感,是任何死闆的理論指導都無法比擬的教育價值。它不僅僅是文字的堆砌,更像是一場精神上的深度對話。閱讀這本書,我感覺自己正在被溫柔地引導著,去梳理自己那些混亂又美好的思緒,去正視成長中的迷茫與美好,從而構建起一個更豐滿、更具韌性的自我認知。它提供瞭情緒的齣口,也搭建瞭通往成熟的橋梁。

評分這本書在保持文學性的同時,似乎也暗含著對“如何與世界相處”的哲學思考,這一點對於麵對升學壓力和人際關係挑戰的學生群體尤為重要。我發現,作者在文字的背後,始終蘊含著一種對生活的熱愛與堅韌,即便描述睏境,也總能找到一絲光亮,傳遞齣一種積極嚮上的生命力量。這種力量不是盲目的樂觀,而是建立在對現實深刻理解之上的豁達與從容。閱讀過程中,我能真切地感受到,作者是在用自己的生命體驗去與讀者對話,這種坦誠和不設防的態度,是構建信任和有效溝通的基石。它教會我們,文學不是逃避現實的工具,而是更好地直麵現實、更好地愛我們所處的這個並不完美的世界的方法。總而言之,這是一部充滿人文關懷與審美高度的佳作,它潤物細無聲地滋養著年輕的心靈,使其在追求知識和成績的同時,不至於迷失瞭對美和善的感知力。

評分這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,從拿到手的那一刻起,我就被它那種溫潤而有質感的外殼所吸引。內頁的紙張選擇也相當考究,不是那種廉價的、一翻就容易留下摺痕的材質,而是偏嚮於啞光質感,即便是長時間閱讀也不會覺得眼睛特彆疲勞,這一點對於我們這些需要長時間麵對書本的學生來說,簡直是福音。而且,排版布局的疏密有緻,使得每一篇文章在視覺上都呈現齣一種呼吸感,不會讓人覺得密密麻麻、喘不過氣。在那些需要精讀和反復揣摩的段落旁,留白恰到好處,為讀者留下瞭充足的思考和批注空間。我注意到封麵上的字體設計也很有匠心,既有傳統文學的沉穩,又不失現代讀物的靈動,讓人在拿起書本時,就仿佛已經進入瞭一個寜靜而美好的文字世界。即便是把它隨意地放在書架上,它本身也是一道獨特的風景綫,透露齣一種低調的文化品位,完全不像市麵上那些追求華麗卻缺乏內涵的普通教輔讀物,這無疑為閱讀體驗增添瞭極佳的“儀式感”。細節決定成敗,這本書在硬件上的用心程度,足以說明齣版方對內容質量的自信和對讀者的尊重。

評分我嘗試著讀瞭幾篇開篇的篇目,立刻被那種細膩入微的筆觸和深沉的情感所打動。作者的文字,仿佛有一股魔力,能將那些稍縱即逝的生活片段,打磨成晶瑩剔透的珍珠。比如描繪某個尋常的午後陽光穿過窗欞,落在舊木地闆上的那種光影變化,她能捕捉到其中蘊含的淡淡的憂傷和時間的流逝感,這已經超越瞭一般的散文寫作技巧,更像是一種對生命本真的深刻體悟。我尤其欣賞作者對於敘事節奏的把握,她從不急於將所有的情感傾瀉而齣,而是懂得“欲揚先抑”,在鋪墊和留白中吊足讀者的胃口,讓情感在不知不覺中積蓄到臨界點,最終以一種含蓄卻有力的爆發收尾,讓人讀完之後需要閉目良久,纔能從那種餘韻中抽身。這種敘事能力,使得閱讀過程本身變成瞭一種充滿驚喜的探索之旅,每一次深入,都能發現新的光芒,這對於正處於心智快速發展階段的中學生來說,是極好的文學熏陶,它教會的不是‘怎麼寫’,而是‘怎麼感受’世界。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有