具体描述

产品特色

编辑推荐

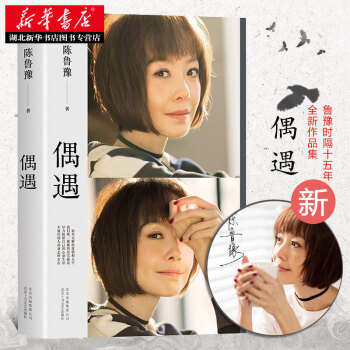

央视知名记者、主持人柴静,首度出书讲述十年央视生涯。个人成长的告白书,中国社会十年变迁的备忘录。柴静个人成长的自白书。从对新闻一无所知的新人,尝遍失败、迷茫、摔打的滋味,到如今成为央视受欢迎的女记者和主持人,柴静从未停止反思和追问,《看见》告诉你柴静何以成为柴静,她经历过什么,思考着什么,又记下了什么。

中国社会十年变迁的备忘录。非典、汶川地震、北京奥运、华南虎照事件、药家鑫事件……在新世纪头十年的几乎所有重大事件中,都能看到柴静的身影,通过她在新闻热点线的真实记录,我们可以更真切、更深刻地读懂中国,了解我们身边这块土地上曾发生过的与我们的命运休戚相关的大事,知道它们如何发生,我们又该怎样面对。

我们自己的故事。采访是生命间的往来,在柴静的节目和文字中,无论是汶川地震、征地拆迁、家庭暴力,还是卢安克、药家鑫,我们看到的是一个个具体的人,在他们身上,也可以看到我们自己,他们的故事,某种意义上也是你和我的故事。

海报:

内容简介

《看见》是知名记者和主持人柴静讲述央视十年历程的自传性作品,既是柴静个人的成长告白书,某种程度上亦可视作中国社会十年变迁的备忘录。

十年前她被选择成为国家电视台新闻主播,却因毫无经验而遭遇挫败,非典时期成为现场记者后,现实生活犬牙交错的切肤之感,让她一点一滴脱离外在与自我的束缚,对生活与人性有了更为宽广与深厚的理解。十年之间,非典、汶川地震、报道、北京奥运……在每个重大事件现场,几乎都能发现柴静的身影,而如华南虎照、征地等刚性的调查报道她也多有制作。在书中,她记录下淹没在宏大叙事中的动人细节,为时代留下私人的注脚。一如既往,柴静看见并记录下新闻中给她留下强烈生命印象的个人,每个人都深嵌在世界之中,没有人可以只是一个旁观者,他人经受的,我必经受。书中记录下的人与事,是他们的生活,也是你和我的生活。

作者简介

柴静,山西临汾人,1976年出生。

曾在湖南文艺广播电台主持“夜色温柔”,在湖南卫视主持“新青年”。

2001年进入中央电视台,先后在“时空连线”“新闻调查”“24小时”“面对面”等栏目担任主持人与记者。

现为央视一套专题节目《看见》主持人。

精彩书评

★《看见》中,我没有刻意选择标志性事件,也没有描绘历史的雄心,在大量的新闻报道里,我只选择了留给我强烈生命印象的人,因为工作原因,我恰好与这些人相遇。他们是流淌的,从我心腹深处的石坝上漫溢出来,坚硬的成见和模式被一遍遍冲刷,摇摇欲坠,土崩瓦解。这种摇晃是危险的,但思想的本质就是不安。

我试着尽可能诚实地写下这不断犯错、不断推翻、不断疑问、不断重建的事实和因果,一个国家由人构成,一个人也由无数他人构成,你想如何报道一个国家,就要如何报道自已。

——柴静

★十年之间,“非典”、汶川地震、北京奥运、华南虎照片事件、药家鑫事件……在新世纪头十年的几乎所有重大事件中,都能看到柴静的身影。而这十年,也是柴静从湖南来到北京,从默默无闻到广为人知的十年。柴静2003年开始担任《新闻调查》出镜记者,2006年开博客“柴静观察”,2012年底出版新作《看见》,从“调查”到“观察”再到“看见”,柴静说这是一步步地“后退”,一点点把视线放平,回归到事物本身,“你让别人看见,你才能看见别人,大家都同处于一样的生活,爱恨欲望都无不同”。

——长江日报

目录

章 别当了主持人就不是人了

“如果你来做新闻,你关心什么?”他开了口。“我关心新闻当中的人。”

第二章 那个温热的跳动就是活着

九年之后,人们还会说“这是进非典病房的记者”,我常觉羞惭。我看到了一些东西,但只不过隐约地感到怪异,仅此而已,仅此而已。

第三章 双城的创伤

对人的认识有多深,呈现才有多深。……双城连续服毒事件调查到后,我们发现,大的谜,其实是孩子的内心世界。

第四章 是对峙,不是对抗

能不能采访准确,不是能不能完成工作,或者能不能有乐趣这么简单,这事关人的性命,我要是问得不准确,不配坐在这椅子上。

第五章 我们终将浑然难分,像水溶于水中

聚会上,朋友说,你现在做的这些题目太边缘了,大多数人根本不会碰到这些问题。作家野夫说:“那是因为我们已经不是大多数人,在很大程度上已经免于受辱了。”

第六章 沉默在尖叫

家庭是小的社会单元,门吱呀一声关上后,在这里人们如何相待,多少决定了一个社会的基本面目。

第七章 山西,山西

我出生在一九七六年的山西。山西姑娘没见过小溪青山之类,基本上处处灰头土脸,但凡有一点诗意,全从天上来。

第八章 我只是讨厌屈服

今天你的权利受到损害,你不说话,明天你就会失去更多的权利。

第九章 许多事情,是有人相信,才会存在

二○○六年二月底,我接到通知,迷迷糊糊去别的部门开会。被惊着了,因为在“新闻联播”里要开一个有我名字的专栏,叫“柴静观察”。

第十章 真相常流失于涕泪交加中

准确是记者重要的手艺,而自我感动、感动先行是准确的敌人,真相常流失于涕泪交加中,我们需要提醒自己:绝不能走到探寻真相的半山腰就号啕大哭。

第十一章 只求了解认识而已

虐猫那期节目播出后,我收到王的短信,她要的并不是同情,节目也没给她同情。她只要求得到公正,这个公正就是以她的本来面目去呈现她。

第十二章 新旧之间没有怨讼 唯有真与伪是大敌

我脑袋里旧思维习惯改不了,新的又不知道怎么形成。钱钢老师说,你可以看一看历史,“你只管用力把一个人、一件事吃透了,后面的就知道了”。

第十三章 事实就是如此

华南虎照片的真假之争,不仅事关技术,更是对事件各方科学精神的检验,真相往往在于毫末之间。

第十四章 真实自有万钧之力

去年地震的裂缝里青草簌簌地拱动,湿黑的山坡上一层一层墨绿的杉树林,梨花浅白,空气里都是水滴和鸟叫。很多坍塌滑坡的山体,现在已经慢慢重新覆盖上了草木,就在这片山峦之间,正在建成新的房屋、村庄和家庭。

第十五章 只听到青绿的细流声

全世界媒体都在这儿,金牌运动员有无数人采访,我说:“那咱们就采访不显眼的吧,失败者也成,只要打动咱俩的就算。”

第十六章 逻辑自泥土中剥离

新闻调查六年,我做得多的就是征地题材,各种口音,各个地方,各种冲突。节目组每天一麻袋信里,一半是关于征地的。

第十七章 无能的力量

从世俗的意义上说,卢安克做的事情没用,没效果,不可效仿,也不可推广,但他的存在本身,有一种令人内心惶然震颤的力量。

第十八章 采访是病友间的相互探问

把一个人送回到他的生活位置和肇事起点,才能了解和理解,只有不把这个人孤立和开除出去,才能看清这个事件对时代生活的意义。张妙死了,药家鑫死了,但如果只是死,结束了就过去了,那就是白白死了。

第十九章 不要问我为何如此眷恋

理解的基础是感受。人能感受别人的时候,心就变软了,软不是脆弱,是韧性。

第二十章 陈虻不死

谈起陈虻时,有人说智慧,有人说尖锐,白岩松说“那是个非常寂寞的人”。 他的寂寞不是孤单,是没完成。

精彩书摘

D1章 别当了主持人就不是人了

二○○○年,我接到一个电话。“我是陈虻。”

说完他意味深长地停顿了一下,可能是想给我一个发出仰慕尖叫的时间。

“谁?”

“我,陈虻……没给你讲过课?”

“你哪个单位的?”

“嘎……中央电视台新闻评论部的,找你合作个节目。”

我们在央视后面梅地亚酒店见了面。

我打量他,中长头发,旧皮夹克耷拉着,倒不太像个领导。他翘着二郎腿,我也翘着。

他开口问的句话是:“你对成名有心理准备么?”

哟,中央台的人说话都这么牛么?

我二十三四岁,不知天高地厚得很:“如果成名是一种心理感受的话,我二十岁的时候就已经有过了。”

“我说的是家喻户晓式的成名。”

“我知道我能达到的高度。”

他都气笑了:“你再说一遍?”

“我知道我能达到的高度。”

……

“如果你来做新闻,你关心什么?”他开了口。

“我关心新闻当中的人。”

他在烟雾里眯着眼看了我一会儿:“你来吧。”

“我不去。”

我有我的节目,湖南卫视的“新青年”,人物采访,很自在,又用不着签约,我住在北京,每月去一趟,录完拿现金。“体制里的工作我干不了。”

他也不生气,把烟头按灭了,站起身:“这样,你来参加一次我们评论部的年会玩玩吧。”

年会上来就发奖,新闻评论部十大先进。

这十位,长得真是……头一位叫孙杰,歪着膀子上了台,手里拿一卷卫生纸,发表获奖感言:“感冒了,没准备,写在这纸上了,我讲几个原则啊……”讲完把纸一撕,擤擤鼻涕下台。

当时正是评论部拆分的阶段,接下去放的是崔永元改编配音的《分家在十月》:“运动啦,七八年就来一次……兄弟们,抢钱抢女编导,一次性纸杯子也要,手纸也要……”领导们坐排,在片子里被挨个挤兑。

“李挺诺夫硬挺着入睡的夜晚,气恨地说:'《痛并快乐着》,这书只配用来垫脚。'……”坐在排中央的新闻中心主任李挺正被群众抢钱包,现钱全部被撒向空中,大家哈哈大笑。其中一百块红艳艳,飘啊飘,飘到了我手里。

嘿,这个地方好。

陈虻拿了一张破纸,让我在上面签个字:“你就算进中央台了。”我狐疑地看了一眼。这连个合同都不是,也没有记者证,没有工作证,没有工资卡,连个进台证都没有。

“我们看中了你,这就够了。”

瞧他的嘴脸。

他带我去新闻评论部。我边走边打量,看了看部门口挂的牌子:求实,公正,平等,前卫。前卫……嗯,一个新闻部门,还想前卫?我左看右看。

他头也不回地走在前头,一边敲打我:“你就是个网球,我是个网球拍,不管你达到什么高度……”

哦,这人挺记仇。

他转过头盯着我:“记住,我都比你高一毫米。”

切。

一进门,办公室正中间放一把椅子,化妆师熟练地一甩,往我身上套了块布:“来,把头发剪了。”我一直披挂在半脸上的头发落了一地,像个小秃鸭子。“这样可以吹得很高了。”他满意地拨弄一下我那刘海。

男同事们坐一圈,似笑不笑地看着我:“去,给我们倒杯水,主持人,我们一年到头伺候你,你也伺候伺候我们。”我天生没什么机灵劲儿,还在南方女权文化里待惯了,不知道怎么回应这种幽默感,只好呆呆地去倒了几杯水。

他们跟我开玩笑:“柴静,司长大还是局长大?”

我真不知道。

陈虻把我交给那个拿卫生纸上台的家伙:“练练她。”这家伙看着跟那天不大一样,严肃地看了一下我:“你写一写建党八十周年节目的解说词。”

这个……

我倒真敢写,洋洋洒洒。

写完给他,他真是特别善良,看了一眼,连叹气都没叹,诚恳地说:“你回家休息吧。”

我要做的这个节目叫“时空连线”,搭档白岩松,每天十六分钟的时事评论,连线多方专家同时讨论当日新闻。我之前从没做过新闻,陈虻也没看过我在湖南卫视的节目,不过直觉告诉我别问他是怎么发现我的,这种人绝不会按正常方式回答你,还是少说少问为妙,免受羞辱。他只说了句:“我们要给白岩松找个女搭档。”

年会的晚上有人打电话来,声音低沉:“岩松要跟你谈谈。”我一去,一屋子男同志,挺像面试。后来才知道,白岩松这个人什么都彪悍,就是不习惯跟女生单独讲话。

大家跟我聊,他只插空问了两个问题:“你喜欢谁的音乐?”我好像说的是平克·弗洛伊德。他问:“华人的呢?”“罗大佑。”他没再问什么,只说了一句:“这是条很长的路,你要作好长跑的准备。”

期节目就是惨败。是关于剖腹产的话题,我自己联系的嘉宾、医生、生孩子的人、社会学家,约好演播室,化好妆坐进去,几位台领导正从玻璃外路过,看了一眼:“有点像小敬一丹。”陈虻给我打了一个电话:“这就代表认可啦。”

现场采访只录了三十分钟,谈完剖腹产怎么不好,就顺利结束了。那会儿我不把电视当回事,在纸上编完稿子,让同事帮忙剪片子去送审,自己去外地耍了。

放假回来,在办公桌上挂只大画框,是在西藏拍的照片,还弄个水瓶,插了些花花草草。

看办公室人脸色,知道审片结果很不好。大家不好跟我转述狠的话,只说已经这样了,你就把结尾再录一遍吧。

陈虻公开在会上批评我:“你告诉人们剖腹产是错误的,自然生产如何好,这只是一个知识层面,你深下去没有?谁有权利决定剖腹产?医生和家属。怎么决定?这是一个医疗体制的问题。还有没有比这个更深的层面?如果你认为人们都选择剖腹产是个错误的观点,那么这个观点是如何传播的?人们为什么会相信它?一个新闻事实至少可以深入到知识、行业、社会三个不同的层面,越深,覆盖的人群就越大,你找了几个层面?”

我越听心底越冰,把结尾一改再改,但已无能为力。

年底晚会上,同事模仿我,披条披肩,穿着高跟鞋和裹腿小裙子,两条腿纠结在一起坐着,把垂在眼睛上的头发用手一拨,摸着男生的手,细声细气地采访:“你疼吗?真的很疼吗?真的真的很疼吗?”底下哄笑,都认同是对我的漫画像。

白岩松当时是制片人,压力比谁都大,也不能拔苗助长,别人笑我的时候,估计他心里比谁都难受。有次我穿印花纱裙子到办公室,他叫我过去,说:“回去把衣服换了。”

每天节目结尾主持人都要评论,我别扭坏了。按我原来花里胡哨的文艺路子,肯定是不行的,按节目的习惯写,我又写不来。一遍又一遍,都过不了关,到后来有一次没办法,白岩松递给我一张纸,是他替我写的。

每次重录的时候,都得深更半夜把别人叫回演播室,灯光、摄像后来已经不吱声了,也不问,沉默地隐忍着。录完,我不打车,都是走回去,深一脚浅一脚,满心都是对他们的愧疚。

……

前言/序言

自序

十年前,当陈虻问我如果做新闻关心什么时,我说关心新闻中的人------这一句话,把我推到今天。

话很普通,只是一句常识,做起这份工作才发觉它何等不易,“人”常常被有意无意忽略,被概念化,被无知和偏见遮蔽,被模式化,这些思维,就埋在无意识之下。无意识是如此之深,以至于常常看不见他人,对自已也熟视无睹。

要想“看见”,就要从蒙昧中睁开眼来。

这才是困难的地方,因为蒙昧就是我自身,像石头一样成了心里的坝。

这本书中,我没有刻意选择标志性事件,也没有描绘历史的雄心,在大量的新闻报道里,我只选择了留给我强烈生命印象的人,因为工作原因,我恰好与这些人相遇。他们是流淌的,从我心腹深处的石坝上漫溢出来,坚硬的成见和模式被一遍遍冲刷,摇摇欲坠,土崩瓦解。这种摇晃是危险的,但思想的本质就是不安。

我试着尽可能诚实地写下这不断犯错、不断推翻、不断疑问、不断重建的事实和因果,一个国家由人构成,一个人也由无数他人构成,你想如何报道一个国家,就要如何报道自已。

陈虻去世之后,我开始写这本书,但这本书并非为了追悼亡者------那不是他想要的。他说过,死亡不可怕,可怕的是无意识,那才相当于死。他所期望的,是我能继续他曾做过的事-------就象叶子从痛苦的蜷缩中要用力舒展一样,人也要从不假思索的蒙昧里挣脱,这才是活着。

十年已至,如他所说,不要因为走得太远,忘了我们为什么出发

用户评价

这部书拿到手的时候,就有一种沉甸甸的质感,纸张的触感非常舒服,能感受到装帧的用心。从翻开第一页开始,我就被那种娓娓道来的叙事节奏深深吸引住了。作者的文字里没有太多刻意的雕琢,反而有一种近乎透明的力量,仿佛你正坐在她身旁,听她讲述那些曾经亲身经历的、或震撼人心、或细微入骨的瞬间。她对于细节的捕捉简直是惊人的,无论是对一个人物微表情的描摹,还是对一个宏大场景氛围的渲染,都拿捏得恰到好处,让人身临其境。我尤其欣赏她那种近乎冷静的克制,在面对那些极其沉重和复杂的话题时,她没有选择情绪化的宣泄,而是用一种抽丝剥茧的方式,引导读者去思考事件背后的社会肌理和人性的幽微之处。读完整部作品,我感觉自己不仅仅是读了一个人的故事,更像是经历了一场对时代脉搏的深度探访,那些曾经模糊的影像和声音,在她的笔下重新鲜活了起来,充满了力量和温度。这绝对是一本值得反复品读,并时不时停下来沉思的作品,它的价值远超出了普通的阅读体验。

评分坦白说,最初拿起这本书,我带着一丝对“名人效应”的好奇,但很快,我就被它文本本身的严肃性和探索欲所折服。这本书最引人入胜的地方,在于它展现了一种近乎殉道者式的专业精神。作者在记录他人故事的同时,也在不断地解剖和审视自己的职业伦理和内心边界。她如何平衡报道的客观性与个人的情感投入?如何在强大的舆论场中保持清醒的批判之声?这些内在的挣扎和思辨,被她毫无保留地摊开在读者面前,这种真诚是极其罕见的。读到某些她亲自介入或亲历的事件时,我能清晰地感受到那种巨大的心理压力和责任感,那不是文字游戏,而是真刀真枪地与现实的复杂性周旋。这本书提供了一个极佳的视角,让我们得以一窥一个优秀的记录者是如何在巨变的世界中,努力抓住真相的衣角,并将其转化为具有社会穿透力的文字力量。

评分这本书的结构安排得极为巧妙,它不像传统的自传那样线性叙事,反而是通过一系列散落的、但又彼此关联的片段,构建起一个立体的时间和空间网络。初读时,你可能会被那些跳跃的场景搞得有些措手不及,但随着阅读的深入,你会逐渐领悟到作者的用意——生活本身就是由无数个“切片”构成的,每一个切片都蕴含着对她职业生涯、个人成长乃至世界观的深刻烙印。我特别喜欢那些夹杂在严肃报道回忆中的生活化场景,比如对某个午后阳光下读书的描绘,或者对某个陌生城市街角的瞬间印象,正是这些“留白”和“软着陆”,让这位公众形象鲜明的叙述者,一下子变得如此真实可触,不再是高高在上的符号。这种虚实结合的手法,让整本书读起来既有思想的深度,又不失阅读的愉悦感,它像一部精心剪辑的蒙太奇电影,每一个镜头切换都带着强烈的目的性,最终汇聚成一幅关于“看见”与“被看见”的宏大图景。

评分我发现这本书在语言风格上呈现出一种奇特的张力:一方面,它具备了新闻报道的精准和犀利,对于事实的呈现毫不含糊;另一方面,它又流淌着散文特有的抒情性和哲思性,尤其是在对人性的洞察上,展现了极高的文学素养。这种文体的融合,使得原本可能枯燥的职业回顾,焕发出迷人的光彩。比如,她在描述一次危机报道后的疲惫时,会突然转入对某个古典诗词意境的联想,这种看似跳脱的笔法,恰恰精准地表达了那种身心俱疲却又不甘沉沦的复杂状态。这种将宏大叙事与个人生命体验无缝对接的能力,是很多同类题材作品所欠缺的。它不仅仅是回忆录,更像是一部关于“观察者”的哲学沉思录,不断叩问我们每个人:我们是如何看待我们所处的这个世界,我们又愿意为“看见”付出怎样的代价。

评分这本书给我带来的最大触动,是一种重拾对“真实”信念的力量。在充斥着碎片化信息和快速消费的时代,我们很容易对深刻的议题产生审美疲劳,或者干脆选择性地屏蔽那些令人不适的真相。然而,作者通过她多年的行走和记录,清晰地展示了“真实”的重量和光芒是多么来之不易。她没有给我们提供廉价的答案,相反,她呈现了无数个复杂的问题,但正是这些问题,如同强光一样,驱散了我们周遭的迷雾。我合上书本时,脑海中久久回荡的,不是某个惊人的标题,而是她笔下那些鲜活的面孔和眼神,是那些被时间冲刷后依然清晰可见的、人类共同的情感底色。这无疑是一部具有时代价值的作品,它不仅记录了一位资深从业者的心路历程,更像是一剂清醒剂,提醒我们保持警醒,继续用眼睛去观察,用心去聆听,用笔去记录,绝不轻易放过生活中的每一个值得被正视的角落。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有