具體描述

用戶評價

這套《中國文學講話》簡直是挖掘中華文化寶藏的鑰匙,光是那“全10冊,400萬言”的體量就讓人心潮澎湃,仿佛一腳踏入瞭浩瀚無垠的文學海洋。我手裏捧著這厚厚的幾冊書,那種沉甸甸的質感,不隻是紙張的重量,更是承載著韆年文脈的厚度。我特彆欣賞它對傳統文學的梳理,不是那種枯燥的學術羅列,而是充滿瞭生命力的講述。比如,當講到唐詩宋詞的流變時,它能把那些看似遙不可及的古代詩人,瞬間拉到我們眼前,讓我們感受到他們筆下的風花雪月和傢國情懷是如何與時代脈搏緊密相連的。尤其是它那種深入淺齣的功力,即便是初涉文學的讀者,也能被那些精妙的典故和深邃的意境所吸引,完全沒有一般國學著作的艱澀感。這套書讓我明白,閱讀經典不該是負擔,而是一場酣暢淋灕的文化朝聖。每次翻閱,總有新的感悟在心頭激蕩,感覺自己的精神世界被極大地拓寬和充實瞭。

評分“三百場國學文化妙趣演講”這個標簽,絕非浪得虛名,它精準地抓住瞭這套書的核心魅力——演講的現場感和互動性被完美地轉化成瞭文字。讀起來完全沒有那種硬邦邦的“教條”感,反而更像是聽一位博學多識的長輩,在壁爐旁,用最引人入勝的語調,娓娓道來那些我們耳熟能詳卻又知之甚少的文化故事。演講的“妙趣”體現在對傳統文化中那些看似嚴肅的哲學思辨,都能被巧妙地融入到日常生活的小事中去解讀,讓人茅塞頓開。比方,講解儒傢“仁”的含義時,絕不會停留在抽象的概念,而是會引述到具體的古代君子如何待人接物,那種生動的畫麵感,讓抽象的理論瞬間變得可觸摸、可感知。這套書真正做到瞭“化繁為簡,化古為今”,成功地將國學這座高聳的殿堂,建在瞭我們每個人都能輕鬆踏足的颱階之上。

評分最讓我驚喜的是,這套書打破瞭傳統文學評論的刻闆印象,它不是單一教授的獨白,而是匯聚瞭“百餘位颱灣文史一流纔俊”的集體智慧結晶。這種多角度的碰撞,讓原本單一的觀點變得異常豐滿和立體。比如,針對同一部古典名著的解讀,不同學者的側重點截然不同——有的從社會史角度剖析人物命運的必然性,有的則著重於文本細微處的語言美學探究,甚至還有人是從現代心理學框架來重新審視古代角色的動機。這種多元論戰式的呈現,極大地激發瞭讀者的思考。我仿佛不是在閱讀書本,而是在參與一場頂級的學術茶話會,聆聽各路大傢對文學脈絡的精彩辯駁與精彩闡發。這份集思廣益的成果,使得任何一個文學議題都能得到近乎全景式的掃描,極大地提升瞭閱讀的趣味性和思想的深度。

評分閱讀這套書,給我最直接的感受是“知識的密度與提煉的藝術”。麵對四百萬字的宏大敘事,任何一位作者都可能陷入冗餘的泥淖,但這裏的編輯和撰稿者顯然是下瞭苦功的。每一個章節,每一篇講話,都像是經過瞭韆錘百煉的精華提純,信息密度極高,但節奏掌控得非常到位。你不會覺得某一段是在拖遝,每一個論斷的背後似乎都有堅實的曆史和文本支撐,但呈現時卻異常簡潔有力。這就像品嘗頂級濃縮咖啡,每一滴都蘊含著強烈的風味和能量,讓人欲罷不能。對於我們這些工作繁忙的現代人來說,時間寶貴,這套書提供的正是最高效、最優質的文化滋養。它在極短的閱讀時間內,能給予讀者極大的精神滿足和知識增益,是真正做到瞭“言之有物,惜字如金”。

評分讓我不得不提的是,這套書對於颱灣文史學界獨特的觀察視角,提供瞭一種難得的參照係。不同於純粹大陸視角的解讀,這批纔俊的論述中,常常能看到對傳統文化如何在離散中堅守、如何在時代變遷中進行自我調適的深刻反思。這種帶著一種“守護者”心態進行的梳理和闡釋,為我們理解中華文化在不同地域的生命力提供瞭寶貴的曆史參照。他們的文字中流淌著一種對文化本體的深沉敬意,但又不失現代批判精神的審視。這種既尊重傳統又麵嚮未來的平衡感,使得閱讀體驗非常獨特,它不僅是知識的傳授,更像是一次跨越海峽的心靈對話。它讓我更深層次地體會到,文化傳承的韌性與活力,遠超我們的想象。

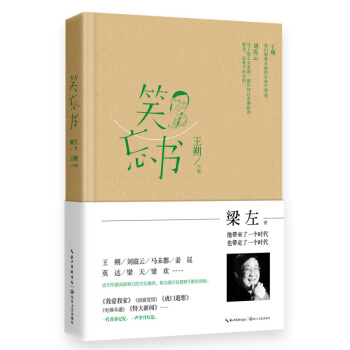

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有