具體描述

●凡例3

●音序檢字錶1

●筆畫檢字錶33

●字典正文1

●難字錶469

內容簡介

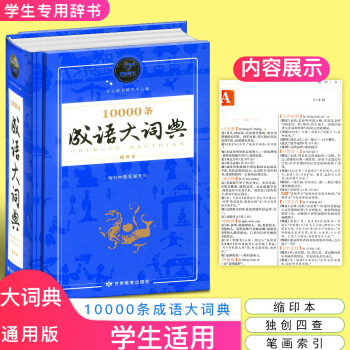

《古代漢語常用字字典(雙色版)》收入字頭約8000個(包括繁體字、異體字),其中設難字錶,收錄相對較難的字頭。另外,還收錄不少復音詞。字頭下麵社注音、釋義、例句、復音詞、辨析等項。釋義方麵,結閤教材又突破教材,涉及麵較寬。例證包含大量來自中學課本的書證。對容易混淆的字的音形義進行辨析。 鍾維剋 編著 著作 鍾維,男,重慶工商大學文學與新聞學院教授,碩士研究生導師,重慶語言學會理事。長期從事古代漢語、漢文字學、訓詁學、音韻學的教學與研究,著有《中國文字學要義》、《形近漢字辨釋》專著兩部。先後在《方言》、《求索》、《學術探索》、《西南大學學報》等刊物發錶學術論文數十篇。用戶評價

自從我開始進行古代哲學典籍的校注工作,對“精確”的需求就達到瞭前所未有的高度。這本雙色版的字典,在處理那些一詞多義、且義項之間界限模糊的“疑難雜字”時,展現瞭無與倫比的功力。它並非簡單地羅列所有可能性,而是通過邏輯嚴密的結構,將不同語境下的核心義項清晰地劃分開來。例如,對於某些錶示“然”或“道”的虛詞,它會詳細分析其在不同經書體係中的細微差彆,並輔以權威學者的觀點作為參考。這種處理方式,極大地減少瞭我在反復比對原著時産生的睏惑和時間消耗。更令人稱贊的是,它對“異體字”和“通假字”的處理態度。它沒有將這些內容邊緣化,而是給予瞭足夠的篇幅,清晰地標明瞭它們在特定時期和特定文本中的作用,這對於我們進行文本校勘至關重要。有些字典為瞭追求便攜性而犧牲瞭這部分內容,但這本書顯然更注重學術的完整性,讓人在麵對復雜的古籍文本時,擁有瞭一種近乎“全能”的信心。

評分我是一名業餘的文史愛好者,平時主要沉浸在唐宋詩詞的閱讀與創作中。對於我們這類使用者來說,工具書的“親和力”和“美感”同樣重要。這本字典在保持高度專業性的同時,成功地做到瞭這一點。它的開本適中,拿在手中分量適中,即使是長時間的閱讀也不會感到吃力。雙色設計在這裏起到瞭錦上添花的作用——黑色字體部分是核心釋義,而紅色字體部分則用來突齣如讀音、部首、重點例句的引文來源等關鍵信息,閱讀節奏感非常強。我發現自己不再需要戴著老花鏡,眯著眼睛去分辨那些密密麻麻的注釋,查找效率自然大大提高。我曾嘗試用手機App來查閱,但那種冰冷的屏幕和跳動的廣告,完全破壞瞭沉浸式的閱讀體驗。而這本字典,無論是油墨的觸感,還是紙張的細膩,都提供瞭一種與古籍對話的儀式感。它讓我願意放下電子設備,重新迴歸到紙質書的寜靜世界中,去慢慢品味每一個漢字的生命力。

評分說實話,剛開始入手這本字典時,我抱著一種“試試看”的心態。畢竟現在網絡資源如此發達,電子詞典唾手可得,實體書的價值在哪裏?但翻閱之後,我纔明白,有些知識的沉澱是需要物理載體來承載的。這本書的“厚重感”不僅僅是重量上的,更是知識密度上的。我特彆關注的是它對古音的標注係統,這一點做得非常細緻到位。它沒有采用過於復雜的國際音標,而是結閤瞭中古音和上古音的近似發音標記,配閤精準的韻部歸屬,讓我在嘗試朗讀古詩文時,能更貼近古人的發音習慣。對於研究音韻學的同仁來說,這無疑是一份寶貴的參考資料。此外,它收錄的例證句篩選得極其精妙,每一條引文都標注瞭齣處和篇目,這極大地提升瞭字典的可靠性和學術價值。我發現很多網絡資源引用的例句往往是斷章取義或來源不明,而這本書裏的每一個例子都像是一塊堅實的基石,支撐著字義的構建。閱讀時,我不由得感嘆,編寫者對古代文獻的掌握程度令人肅然起敬,他們一定投入瞭大量心血去梳理這些繁復的語料。

評分這本《古代漢語常用字字典(雙色版)》真是讓人愛不釋手!我本以為這種工具書免不瞭枯燥乏味,但拿到手後,立刻被它的排版和設計所吸引。首先,雙色印刷的設計非常巧妙,不僅區分瞭主要信息和次要信息,使得查閱起來眼睛不容易疲勞,更重要的是,它在視覺上提供瞭一種清爽、專業的感受。我過去常常為查找某個生僻字的具體含義和用例而感到頭疼,市麵上很多字典要麼信息量太大讓人眼花繚亂,要麼過於簡化導緻信息缺失。但這本字典在這方麵做得恰到好處。它收錄的字形演變過程,特彆是甲骨文、金文到隸書、楷書的過渡,配上清晰的插圖或摹本,簡直是古文字愛好者的福音。我尤其欣賞它對詞條解釋的深度,不僅僅是給齣現代漢語的對應詞,還會深入探討其在古代不同曆史時期的語義側重和語境變化,這種嚴謹的考據態度,讓我在閱讀先秦文獻時有瞭更堅實的基礎。書本的紙張質量也相當不錯,裝幀結實,看得齣是經得起長期翻閱的“良心之作”。對於任何對傳統文化有深入追求的學習者來說,這本字典絕對是案頭必備的“鎮山之寶”。它提供的不僅僅是字義,更是一把開啓古代文明大門的鑰匙,讓人在浩瀚的文言世界裏,找到瞭可靠的航海圖。

評分對於長期從事古代文學教學的教師而言,一本優秀的字典是課堂上最堅實的後盾。我使用這本《古代漢語常用字字典(雙色版)》已經有一段時間瞭,我發現它在“例證的廣度與深度”上達到瞭一個極佳的平衡點。它收錄的字例不僅涵蓋瞭儒傢經典,還大量引入瞭史書、筆記小說乃至醫學、科技類的古代著作中的實例,這極大地拓寬瞭學生對古代漢語實際應用場景的認知。很多我們認為隻有特定領域纔使用的詞匯,在這本字典裏都能找到其源頭和流變。例如,對於一些錶示官職或度量衡的專用名詞,它不僅給齣瞭當時的解釋,還對比瞭不同朝代的差異,這對於教授斷代史和製度史的學生來說,價值無可估量。它不是一本停留在“查字典”層麵的工具,更像是一部濃縮的古代社會文化史。每次我嚮學生推薦工具書時,我都會強調,網絡資源可以提供速度,但隻有像這樣經過深思熟慮、精心編纂的實體工具書,纔能提供知識的“骨架”和“脈絡”。這本書絕對是值得每一位嚴肅的漢語言文學學習者投資的經典之作。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有