具体描述

编辑推荐

适读人群 :学生,教师,家长,职场人士,一般读者

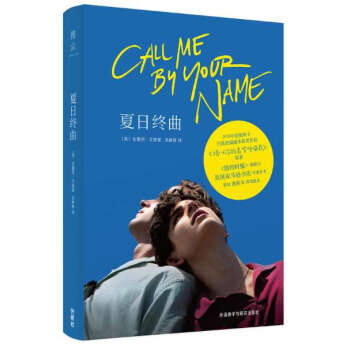

荣获2018年第90届奥斯卡4项大奖提名并斩获改编剧本大奖的热门电影《请以你的名字呼唤我》(Call Me by Your Name)原著小说。

由金牌导演、编剧詹姆斯·艾沃里担任编剧,并由好莱坞新生代影星“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德主演。

一段让千万人垂泪的爱情故事,2007年出版以来长踞《纽约时报》、美国网上书店、Goodreads各种热销书榜单。

十七岁的爱情以身伺火,三十七岁时却温暖余生

睽违二十年的漫长告白:请以你的名字呼唤我

意大利里维埃拉,一个夏天,十七岁的少年埃利奥遇到大他七岁、前来意大利游历的美国大学生奥利弗。 两人彼此着迷、犹疑、试探,渐渐地,情感在流动中迸发。

这场邂逅虽然为时只有六周,却给男孩留下了一生的印记,因为在那个闷热的仲夏,他发现了此生再也无法寻找到的东西 ……

作者简介

一九五一年生于埃及,从小在法语、意大利语、阿拉伯语等多国语言环境下成长。然而因犹太身份,双亲遭埃及政府驱逐出境,之后他们成为意大利公民,于一九六八年搬至纽约。后来获哈佛大学比较文学博士。他曾于普林斯顿大学与纽约大学任教,现于纽约市立大学教授比较文学并进行普鲁斯特研究。著有回忆录《出埃及》《伪报告:关于流放与记忆的论文集》《进入:法国符码》,编有《普鲁斯特计划》。

目录

第二章莫奈的屋径 59

第三章圣克莱门特症候群 153

第四章魂牵梦萦处 193

精彩书摘

这是我第1次怂恿自己回望他。通常我会瞥他一眼,然后望向一边——因为除非他邀请我,否则我不愿在他迷人澄澈的眼波里浮游——而我永远等得不够久,永远来不及弄清楚那里究竟是否欢迎我。望向一边,因为我太害怕回望任何人;望向一边,因为我不想透露自己的秘密;望向一边,因为我无法承认他对我有多重要;望向一边,因为他钢铁般冰冷的凝视总提醒我他的姿态有多高,而我又是多么卑微。此刻,在当下的静默中,我回望他,不是为了挑战他或表示我不再害羞,而是为了投降,为了告诉他:这就是我,这就是你,这就是我想要的;此刻我们之间只有真实,而真实所在之处就没有阻碍,没有躲闪的目光。经不存一丝希望。我以看透一切的凝视回望他,既挑战又逃避的姿态仿佛在说:“有种就吻我啊!”

“你把事情搞得很棘手。”

他指的是我们的凝视吗?

我没退却。他也没有。是的,他指的是我们的凝视。

“为什么我把事情搞得很棘手?”

我的心跳得太快,以致语无伦次,脸变得再红也不觉得害臊。那就任由他知道吧,任由他。

“因为这件事可能大错特错。”

“可能?”我问。

那么,有一线希望?

他坐在草地上,躺下,手臂枕在头下,盯着天空看。

“对,可能。我不会假装没想过这件事。”

“我会是最后一个知道的。”

“对,是的。得啦,你以为发生什么事了?”

“发生什么事了?”我以提问的方式笨拙地说。“没事。”我又多想了一下。“没事。”我再一次重复——仿佛我开始隐约领会到的事是如此杂乱无章,只要借着重复“没事”这句话,就能被轻易推至一旁——从而填满令人难堪的沉默裂隙。“没事。”

“我懂了。你搞错了,我的朋友,”他终于开口,声音里带着责怪的傲慢,“如果你因此觉得好过一些,我必须有所保留。你也到该学乖的时候了。”

“我顶多只能假装不在乎。”

“这种事,我们不是早就都清楚吗?”他马上厉声说道。

我崩溃了。这段时间,我一直以为我在花园、阳台、海边摆出不理他也没什么大不了的姿态,是在冷落他,可是他早就看透我,把我的举动当成闹别扭、欲擒故纵的老把戏。

他的坦诚似乎打开了我们之间所有的排水管道,却也恰恰淹没了我刚萌芽的希望。此后我们将何去何从?还有什么好说的?等到下次我们假装不讲话,却不能确定彼此之间的冰霜是真是假,又会发生什么事呢?

我们又聊了一会儿,然后话题枯竭了。既然两人手中的牌全摊在桌上了,现在感觉就像闲聊一样。

“这就是莫奈作画的地方?”

“家里有一本书,里面有这一带的精彩图片。回家我再拿给你看。”

“好,你一定要拿给我看看。”

他屈尊俯就的样子。我恨死了。

我们各自撑着手肘,盯着风景看。

“你是世间少有的幸运儿。”他说。

“你只看到了一部分。”

我让他仔细思考我的话。接着,或许是为了填补令人难堪的沉默,我脱口说:“不过,其实你看错了。”

“什么?你的家人吗?”

“也包括他们在内。”

“整个夏天住在这里,一个人读书,每顿饭都要应付令尊给你张罗来的‘正餐苦役’?”他又在寻我开心。

我冷笑。不是,也不是那个。

他停顿了一会儿。

“你是指我们。”

我没回答。

“那,我们试试看。”我还没回过神,他就已经偷偷靠近我。太近了,我想,除了在梦里,或他拱手替我点烟之外,我还从没这么靠近他。如果他把耳朵再贴近一些,就能听到我的心跳。我在小说里读到过,可是直到现在才真的相信。他注视着我的脸,仿佛喜欢我的脸,想要加以研究,依恋不舍,接着他伸出手指触摸我的下唇,从左到右,再从右到左,一次又一次来回游移,我躺着,看他露出微笑,那微笑令我害怕当下会发生什么让人无法回头的事。或者这是他提问的方式,而我现在有机会拒绝或讲些什么来拖延时间,这样一来,我或许还能自我辩解,既然都到了这个节骨眼——只是我没时间了,他已经把他的嘴唇贴到了我的嘴唇上,给了我一个温暖、和解和“我只能做到这里”的吻,直到他发现我的吻有多饥渴。但愿我知道如何像他一样节制自己的吻。但热情容许我们将更多东西隐藏起来,那一刻在莫奈的崖径上,我想把关于我的一切隐藏在这个吻里,我也渴望自己迷失在这个吻里,就像一个人希望脚下的大地裂开,然后将自己完全吞没。

“好一点了吗?”事后他问。

我没回答,只是扬起脸再一次吻他,动作近乎野蛮,不是因为充满激情,甚至不是因为他的吻仍缺乏我所追求的那种热情,而是因为我不确定我们的吻是否能让我的自我确信更多一些。我甚至不确定我是否像先前期待那般乐在其中。我要再试一次,即使那个行动本身已把答案揭晓,我都需要再试一次。我的心正朝着世俗的事飘去。这么强烈的否定?弗洛伊德的三脚猫门徒肯定会这么评论。

我用一个更猛烈的吻压制我的疑问。我不要激情。我不要快感。或许我连证据也不想要。我不要词语、闲聊、吹嘘、边骑车边聊、讨论书,通通不要。只要太阳、草地、偶尔吹来的海风,只要从他的胸部、颈部、腋窝散发出来的体味。请占有我,让我蜕去旧有的自己,彻底改变,直到如同奥维德诗作里的角色一般,与你的情欲合而为一。这才是我想要的。给我一条蒙眼布,握 着我的手,别要求我思考——你愿意为我这么做吗?

我不知道这一切将往何处发展,但我逐渐臣服于他,一寸一寸,他必定也知道,因为我感觉到他仍在我们之间维持一段距离。即使我们的脸碰在一起,我们的身体却未曾贴合。我知道现在做任何事、任

何动作都可能扰乱此刻的融洽。因此,意识到我们的吻可能不会再续,我试着让我的唇离开他的,却发现我有多么不想结束这个吻,我希望他的舌头在我嘴里,我的也在他嘴里——因为经过这些日子所有的不愉快以及间歇的冷战,我们变成了纠缠在彼此嘴里的潮湿舌头。只是舌头而已,其他毫无意义。最后,就在我抬起膝盖靠近他,面对着他的时候,我知道我已经打破魔咒了。

“我觉得我们该走了。”

“不要。”

“我们不能这么做——我了解我自己。到目前为止,我们还算规矩。我们守住本分,还没做出任何令人羞愧的事。让我们保持这样。我想要守住本分。”

“不要。我不在乎。管他们呢?”

用户评价

我非常赞赏作者在语言运用上的那份古典韵味与现代意识的完美结合。它读起来既有老派文学的厚重质感,又不失当代叙事的新鲜活力,形成了一种独特的、难以复制的风格。书中的一些比喻和象征手法极其高妙,往往寥寥数语,就能营造出宏大或深邃的意境,让人不得不为其文字功力折服。而且,这本书的阅读体验是极具沉浸感的,当你真正进入故事后,外界的一切喧嚣似乎都退去了,只剩下文字和你的呼吸声。它成功地构建了一个独立于现实的审美空间,让人流连忘返。虽然故事的主题可能略显清冷,但作者字里行间流露出的那份对生命的热爱和对美好事物的执着追求,却像一团温暖的火焰,照亮了阅读的每一个角落。这本书,无疑是一部值得反复阅读、每次都能从中汲取新养分的文学佳作,它超越了一般小说的范畴,更像是一种精神的洗礼。

评分这本书带给我的最大感受是“治愈”和“和解”。它没有刻意去粉饰生活中的痛苦和不如意,反而直面了那些难以磨灭的遗憾和错失。但正是这种坦诚,带来了一种深刻的平静感。作者仿佛是一位经验丰富的人生导师,用一种极为温和的方式,告诉你:有些事情注定会过去,有些伤口注定会留下痕迹,而接受这一切,本身就是一种强大的力量。书中对“时间”这个主题的探讨尤其深刻,它不是线性的流逝,而是一种多维度的存在,过去、现在、未来在某个瞬间交叠。阅读这本书,就像进行了一次深度冥想,让我从日常的琐碎中抽离出来,重新审视自己的内心秩序。它不是一剂强心针,而是一杯温热的清茶,慢慢地渗透,润物无声地调整着读者的情绪频率。对于那些在生活中感到迷失或需要重新校准方向的人来说,这本书无疑是一剂精神的良药,能让人重新找回内心的宁静锚点。

评分这本书的叙事节奏把握得非常到位,犹如一位技艺高超的指挥家,时而慷慨激昂,时而低回婉转,牢牢牵动着读者的心弦。它成功地避开了许多同类型作品中常见的俗套和刻意煽情,而是选择了一种更为克制和内敛的处理方式。这种高级的“留白”艺术,让读者有足够的空间去填充自己的想象和情感,使得每一次阅读体验都可能因心境不同而产生新的感悟。我发现,即便是那些看似不经意的对话,都蕴含着深层次的意义,需要细细品味才能体会到其中的妙处。作者的语言功底深厚,词汇的选择既精准又富有画面感,很多句子本身就可以被单独摘录下来,作为优美的文学片段来欣赏。阅读过程中,我多次停下来,合上书本,默默地回想刚才读到的某一段文字,感受那种文字力量带来的震撼。它没有给我一个明确的答案,而是提出了一个值得深思的问题,引导我去探索生命中那些更本质的东西。这是一种非常高明的叙事策略,它不急于给你一个结论,而是邀请你一同踏上这场精神的旅程。

评分这本书的封面设计就如同夏日午后那片慵懒而又充满魔力的天空,带着一丝若有似无的忧郁和对逝去时光的眷恋。初翻开书页,一股清新的气息扑面而来,仿佛能闻到阳光晒过的草地和冰镇柠檬水的味道。作者的笔触极其细腻,如同精雕细琢的艺术品,每一个场景的描绘都立体得让人身临其境。特别是对于人物内心世界的刻画,简直是教科书级别的展现。那些细微的情绪波动,那些难以言喻的复杂情感,都被作者用最精准的词汇捕捉并呈现出来,读来让人不住地拍案叫绝。它不是那种情节跌宕起伏、惊心动魄的小说,而更像是一首娓娓道来的抒情诗,用最温柔的方式,探讨着那些关于成长、关于告别、关于如何在时间的洪流中抓住“此刻”的深刻命题。我尤其喜欢作者在描述环境景物时所采用的意象,那些光影的变化,那些微风拂过树梢的声音,都巧妙地与人物的心境融为一体,构建了一个既真实又充满诗意的世界。这本书读完后,留下的不是故事的结局,而是一种绵长悠远的余韵,让人在合上书本之后,依然久久地沉浸其中,回味无穷。它像一面镜子,映照出每个人心中都曾有过的,那段青涩而又珍贵的回忆。

评分坦白说,这本书的阅读门槛不算低,它要求读者必须保持一种专注和沉浸的状态才能完全领会其精髓。它不是那种可以随手翻阅、快速浏览的作品,你需要全身心地投入到作者构建的那个细微世界里去。但一旦你适应了它的节奏,你会发现它所给予的回报是巨大的。作者对人性的洞察力令人惊叹,笔下的人物并非扁平的符号,而是活生生的、充满矛盾和挣扎的个体。他们会犯错,会迷茫,会在不经意间展现出脆弱和坚强,这些都让读者产生了强烈的代入感和共鸣。特别是对于青春期特有的那种敏感和易碎感,作者描绘得入木三分,让人仿佛回到了那个对世界充满好奇又害怕被伤害的年纪。这本书的结构巧妙,章节之间的过渡自然流畅,看似松散,实则暗藏着一条清晰的主线,如同夏日里潺潺流淌的小溪,最终汇入广阔的江海。我欣赏作者这种不迎合市场、坚持自我表达的创作态度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有