具体描述

用户评价

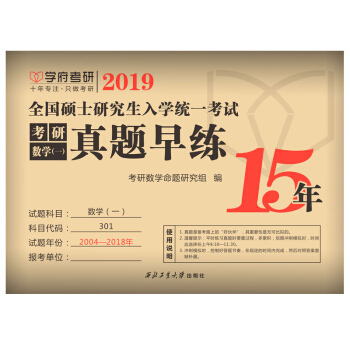

我对这套试卷的编排逻辑给予最高的评价,它真正体现了“以考生为中心”的设计理念。初拿到手时,我有些担心,毕竟是跨越了十多年的真题汇编,会不会显得杂乱无章?但事实证明,我的顾虑完全是多余的。它的时间脉络梳理得极其精准,从最早的2004年一直到最近的2018年,时间轴清晰可见,这对于我们把握考试风格的演变趋势至关重要。更绝妙的是,它似乎深谙考生的复习节奏,将这些历年真题巧妙地划分成了“早练”模块,这种命名本身就暗示了一种循序渐进、温故知新的学习方法论。它不像有些资料那样一股脑地堆砌知识点,而是通过这种历年真题的“时间胶囊”形式,让考生能在一个相对放松的氛围下,逐步适应考试的强度和难度变化。这种结构上的匠心独运,使得原本枯燥的刷题过程,变成了一场与过去十年高水平考题的深度对话,极大地增强了复习的代入感和效率。

评分从一个资深考研“过来人”的角度来看,这套资料的价值核心在于它对“连续性”的强调。考研数学不是一蹴而就的,它需要考生在很长一段时间内保持对知识的敏感度和手感。很多人到了后期容易陷入题海战术的误区,反而忽略了对早期真题的深入挖掘。而这套汇集了2004年至2018年精华的真题集,提供了一个绝佳的“回顾和校验”平台。它让你能够清晰地看到数学一的命题风格是如何一步步演变的,哪些知识点是常青树,哪些属于阶段性的重点。通过这种横跨十几年的对比学习,我的解题思维得到了极大的拓宽,不再局限于某一年的特定出题套路。这种宏观的历史视角,让我的复习不再是零散的知识点堆砌,而是一幅结构完整、脉络清晰的知识地图,这对于应对那些灵活多变的综合性题目,起到了无法估量的铺垫作用。

评分对于数学这种需要大量演算的科目而言,资料的“耐用性”和“互动性”常常被忽视,但这本书在这方面做得相当到位。试卷的材质虽然考究,但它似乎预设了读者会对其进行大量标注和批注。我个人习惯在草稿纸上列出详细的解题步骤,但有时候也会忍不住在试卷旁边写下关键的公式提醒或者思路转换的节点。这本书提供的空间和纸张质量,完全可以支撑这种高强度的“人机交互”。它鼓励你把试卷用起来,而不是仅仅当作一个摆设来供奉。这种鼓励“弄脏”试卷的学习方式,恰恰是高效学习的标志。每次做完一套题,看着自己写满笔记和圈点的试卷,那种成就感和对知识点的掌握程度,都比仅仅核对一个标准答案要来得实在得多。它成功地将一个冰冷的复习工具,变成了一个可以伴随考生一路成长的学习伙伴。

评分坦率地说,我购买任何考研资料时,最看重的就是其“实战性”和“可操作性”,而这套试卷在这两点上展现了惊人的成熟度。它提供的不仅仅是题目本身,更像是一套完整的模拟考试环境的重建。试卷的格式高度还原了当年的考试卷面,这对于培养考场上的时间管理能力至关重要。很多考生在平时做题时感觉游刃有余,一到正式考试就手忙脚乱,往往就是因为不适应正式试卷的版式和信息密度。这本书通过提供“话页试卷”这种形式,极大地弥补了这一点。我尝试着按照严格的考试时间来完成其中几套试卷,那种仿佛置身考场的感觉,让我对自己的答题节奏和错误率有了更客观、更冷峻的认识。它强迫你去思考:在限定的时间内,我是否能高效地处理这些信息?这种高度的仿真度,是任何单纯的知识点汇编都无法比拟的优势,是备考冲刺阶段不可或缺的“陪练”。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,从拿到手的那一刻起,我就被它沉稳又不失活力的封面所吸引。那种哑光的质感,摸上去手感极佳,让人忍不住想立刻翻开,去探索里面的知识殿堂。内页的纸张选择也看得出用心良苦,那种恰到好处的米白,既能有效缓解长时间阅读带来的视觉疲劳,又不会显得过于廉价。字体的排布疏密得当,逻辑清晰,即便是面对那些复杂的数学公式,也能保持一种令人心安的秩序感。更值得称赞的是,它在细节处理上做到了极致,比如每道真题之间的留白处理,既保证了试卷的完整性,又为读者预留了充足的演算空间,这对于那些习惯在试卷上直接勾画批注的“实战派”考生来说,简直是太贴心了。整体来看,这不仅仅是一本复习资料,更像是一件精心打磨的艺术品,让人在学习之余,也能享受到一种高品质的阅读体验。这种对细节的极致追求,让我对它所承载的内容充满了期待,相信它一定能为我的备考之路提供坚实的物质基础和精神慰藉。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有