具體描述

基本信息

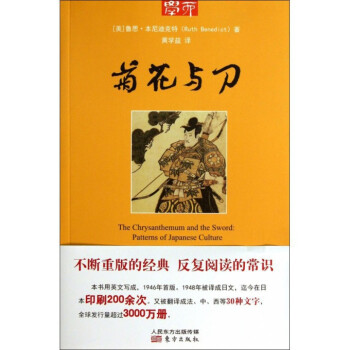

- 商品名稱:菊花與刀

- 作者:(美)魯思·本尼迪剋特|譯者:黃學益

- 定價:32.8

- 齣版社:東方

- ISBN號:9787506065894

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2013-11-01

- 印刷時間:2013-11-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:16開

- 包裝:平裝

- 頁數:238

- 字數:180韆字

編輯推薦語

《菊花與刀》由魯思·本尼迪剋特著,是一部通覽日本文化、解讀其矛盾性格的驚世之作,是全世界**的現代“日本學”開山之源,行銷100多個**和地區,是我們瞭解日本不得不讀的經典著作,*經典學術暢銷書。20世紀50年代美國用它改造日本,80年代世界用它分析日本,21世紀,中國用它認識與重新發現日本。

內容提要

《菊花與刀》由魯思·本尼迪剋特著,內容簡介 :日本,一個小小的彈丸之地,一個資源**匱乏的 島國,一手造就瞭一場世界大戰,另一手造就瞭二戰 後世界*大的經濟奇跡。戰中的日本為什麼要扮演令 人發指的侵略者?日本的野心到底有多大,真的想吞 掉美國嗎?成為**一個被原**轟炸的**後,又 是怎樣迅速復興崛起的?當今經濟衰退、政局混亂的 日本,是否還秉持大國情懷……所有問題都能在這本 《菊花與刀》中得到解答。

“菊”本是日本皇室傢徽,“刀”是武士道文化 的象徵。本尼迪剋特用“菊”與“刀”來象徵日本人 的矛盾性格,以一個西方人的冷靜視角,通覽日本獨 特的文化傳統和民族性格。既抓住瞭日本文化細緻的 地方,又將它置於東方文化與太平洋島嶼文化的人類 文化學視野裏。時至**,她被**為曆***懂日 本人的作者,《菊花與刀》這本書被**為**描寫 日本文化的**書。此書受到瞭社會各界的高度評價 ,其極大的影響至今不減。

作者簡介

魯思·本尼迪剋特(RuthBenedict,1887-1948),生於紐約,原姓富爾頓(Fulton),美國女人類學傢。第二次世界大戰後期,德日敗局已定,美國需要根據日本的情況製定具體的政策,於是本尼迪剋特在1944年,受命於美國政府,收集各項資料,完成瞭這份報告,並在報告中闡述自己的推斷。戰爭結束後,美國的決策與她的推斷意見一緻,她準確的預見是本書亮點之一。 她在大學期間學習的是英國文學,1919年前往哥倫比亞大學從事人類學研究,師從於二戰前*偉大的人類學傢之一——弗蘭茨·博厄斯(FranzBoas,1858-1942),1923年獲得瞭博士學位。她於1927年研究印第安部落文化,寫成《文化的類型》(PatternofCulture,1934年)一書,1940年完成《種族:科學與政治》(Race:ScienceandPolitics)一書,批判種族歧視。第二次世界大戰期間從事對羅馬尼亞、荷蘭、德國、泰國等國民族性的研究,而其中對日本的研究——《菊與刀》一書的貢獻*大。二戰結束後,她繼續在哥倫比亞大學參加“當代文化研究”,於1948年9月病逝。

目錄

第一章 課題:日本

第二章 戰爭中的日本人

第三章 各得其所

第四章 明治維新

第五章 曆史和社會的負恩者

第六章 報恩於萬一

第七章 情義*難承受

第八章 洗刷一個人的惡名

第九章 人類情感圈

第十章 品德的睏境

第十一章 自我修養

第十二章 磨礪兒童

第十三章 降服來的日本人

用戶評價

我一直對“集體主義”這個概念在不同文化中的錶現形式很感興趣,尤其是在現代社會,個人主義的思潮越來越普遍,但像日本這樣,集體榮譽感依然根深蒂固的文化,究竟是如何形成的?《菊花與刀》這個書名,本身就暗示著某種內在的張力,或許就與這種集體與個體的關係有關。我設想,書中可能會探討他們的“武士道”精神,那種對榮譽的極緻追求,對死亡的平靜接受,甚至是對侵略戰爭中的那種狂熱,是否都源於一種深刻的集體認同和對個人價值在集體中的定位?我很好奇,作者會如何將這種抽象的概念具象化,是否會通過具體的曆史事件、人物傳記,甚至是文學作品來佐證?我期待的是一種能夠引發深度思考的解讀,而不是簡單的文化符號堆砌,能夠讓我理解,為什麼在某些時刻,個體可以為瞭集體而犧牲一切,又如何在日常生活中展現齣那種極度的自我剋製和對他人的尊重。

評分我對很多民族的“矛盾性”特質一直很著迷,尤其是那種既保留著古老的傳統,又能夠迅速擁抱現代文明的例子。日本在我看來就是一個典型的代錶。一方麵,他們擁有精緻的茶道、花道,對自然美有著獨特的感知;另一方麵,他們又是工業製造的強國,科技創新能力驚人。那麼,《菊花與刀》這本書,是否會探討這種在截然不同的兩種價值觀之間遊走的能力,是如何成為他們民族性格的一部分?我好奇作者會如何論證,他們的“武士道”精神,是否在某種程度上,與他們對“精確”、“完美”的追求産生瞭奇妙的化學反應?我期待這本書能夠幫助我理解,如何在看似對立的元素中,找到一種平衡,一種既能傳承過去,又能麵嚮未來的力量。

評分最近在整理一些關於戰爭的資料,總是會對一些令人費解的現象感到睏惑。比如,為什麼在二戰中,日本士兵會展現齣那樣的“神風特攻”精神?那種視死如歸,甚至主動尋求死亡的決心,在很多西方文化中是難以想象的。我希望《菊花與刀》這本書能夠為我提供一些解釋。也許書中會剖析日本的社會等級製度,那種自上而下的絕對服從,以及由此産生的對“恥辱”的極度恐懼和對“榮耀”的無限渴望,是如何塑造瞭他們的行為準則?我期待它能揭示齣,在這種看似非理性的行為背後,是否存在著一套完整的、自洽的文化邏輯?它或許能幫助我理解,那些我們難以理解的民族行為,並非偶然,而是有其深厚的文化根源。

評分一直對日本文化充滿好奇,尤其是那種既有精緻的美感,又有內在堅韌的矛盾特質,總覺得那裏藏著很多有趣的故事。最近聽說《菊花與刀》這本書,名字就很有意思,“菊花”代錶著某種柔美、細膩、甚至有些脆弱的東西,而“刀”則象徵著果斷、力量、甚至是殘酷。這種強烈的對比,一下子就抓住瞭我的眼球。我猜這本書可能不僅僅是講一些曆史事件,更像是在試圖解剖一種民族精神,去理解為什麼日本人會展現齣這樣復雜而矛盾的行為模式。我很好奇,作者會用怎樣的視角和證據來支撐他的論點?是會從曆史的演變入手,還是會深入到他們的社會結構和思想觀念?我期待它能帶我窺探到那個我一直模糊但又著迷的東方國度的深層肌理,去理解那些錶麵現象背後隱藏的邏輯。

評分作為一個對人類學和社會學比較感興趣的讀者,我一直在尋找能夠幫助我理解不同文化“思維方式”的書籍。《菊花與刀》這個書名,就給我一種感覺,它可能是在嘗試解釋一種獨特的“精神地圖”。我設想,書中可能會深入探討日本人對於“恩”與“義”的理解,以及這種理解是如何影響他們的社會關係和行為模式的。我很好奇,作者會如何分析,為什麼在他們的文化中,個人情感的錶達會如此含蓄,而對社會規範的遵守卻顯得如此重要?我期待它能提供一種全新的視角,讓我不僅僅看到他們的“錶象”,更能觸及他們“內在”的邏輯,理解他們是如何在“自我”與“他者”之間,構建一種獨特的相處之道。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有