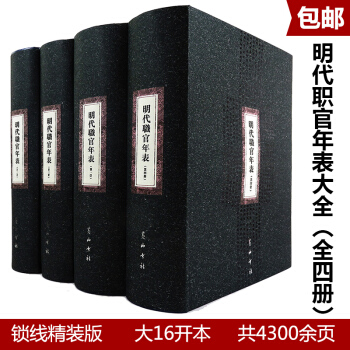

具体描述

凡例 /1

铭文城砖一一被忽视的珍稀实物史料(代序) /3

铭文城砖研究

一、北京铭文城砖款识类别 /6

1.综合款 /6

2.皇朝款 /7

3.纪年款、干支款 /10

4.官府款 /11

5.卫所款 /11

6.产地款 /11

7.窑厂款 /12

8.窑户款 /12

9.图形款 /12

10.专项款 /13

11.材质款 /13

12.色印款 /13

13.杂项款 /13

二、北京城砖产地的分布与变迁 /14

1.北京城砖产地分布 /14

2.明代铭文城砖与产地 /20

3.清代铭文城砖与产地 /23

4.明清北京城砖产地的变迁 /27

三、城砖生产管理体系与职官建制 /31

1.城砖生产管理体系中的职官 /31

2.城砖铭文中的各类职官 /34

四、城砖制造业的实名职责制度 /37

1.砖铭诠释的制砖业职责制度 /37

2.明、清两代城砖铭文的不同功能 /40

五、砖铭对城砖用途与等级的规范作用 /41

1.京师各城垣工程用城砖 /41

2.各类敕建工程用城砖 /42

3.王府工程用城砖 /45

六、明清时期城砖制造业产权制度的变革 /46

1.明代前期的官办砖窑和工匠轮班服役制 /46

2.“官督商办”促进了明中晚期制砖业产权制度的演变 /47

3.清代制砖业产权制度的改变 /51

七、明清北京城砖的制造技艺与质量检验标准 /54

1.严格精细的城砖制造技艺 /54

2.严苛的质量检验标准 /55

八、明清漕运与临清城砖 /57

1.漕运与城砖产地的变迁 /57

2.漕粮运输与城砖带运运 /63

3.历经四个世纪的临清造砖业 /68

九、北京城砖铭文的字体特征 /77

1.明清城砖铭文的字体特征及演变 /77

2.明清城砖铭文字体的书法特征 /78

3.城砖铭文的阴阳字型 /79

十、明清城砖铭文中的民间俗体字现象 /81

1.钦工物料砖与民间俗体字 /81

2.城砖铭文中的俗体字分析 /82

十一、北京城砖的图形款识 /91

1.飞龙款 /92

2.葫芦款 /93

3.蟠桃款 /94

4.图案款 /95

十二、北京皇城墙铭文城砖 /96

1.皇城墙的地位与皇城砖的身价 /96

2.皇城墙的废除与皇城砖的延用 /97

十三、明代卫所与造砖工役 /101

1.参与中都城与南京城造砖工役的武职官员及卫所 /101

2.参与北京城造砖工役的武职官员及卫所 /102

十四、关于明清北京城砖的研究论文 /111

1.敲之有声 断之无孔 /111

2.明清北京“钦工砖”的材质标准与制造工艺 /114

3.明代北京城砖的制造技艺、职责制度与检验标准 /119

4.明清北京城墙砖珍稀图形款识初析 /23

十五、明清北京城砖铭文目录 /130

城砖铭文图版

明清北京城砖铭文

明中都(凤阳)城砖铭文(选录) /152

明南京城砖铭文(选录) /154

明清北京城砖铭文 /158

1.皇朝款(按朝代前后排序) /158

明代部分

|成化(1465—1487)| /158

|弘治(1488—1505)| /208

|正德(1506—1521)| /248

|嘉靖(1522—1566)| /271

|隆庆(1567—1572)| /462

|万历(1573—1620)| /482

|天启(1621—1627)| /501

|崇祯(1628—1644)| /518

清代部分

|顺治(1644—1661)| /527

|康熙(1662—1722)| /541

|雍正(1723—1735)| /546

|乾隆(1736—1795)| /547

|嘉庆(1796—1820)| /558

|道光(1821—1850)| /559

2.纪年、干支款 /561

3.官府款 /599

4.产地款 /613

5.窑厂款 /635

6.窑户款 /678

7.专项款 /734

8.图形款 /744

9.色印款 /751

10.材质款 /763

11.杂项款 /772

附录一 明清北京城砖铭文名词释读 /779

附录二 《北京铭文城砖研究》人名检索 /781

参考书目 /787

后记 /788

用户评价

在我看来,《北京铭文城砖研究:明清城砖铭文的历史信息与多元文化价值》并非一本仅仅献给专业学者的著作,它更像是一本引人入胜的“历史侦探小说”。作者以北京的城砖铭文为“线索”,带领读者一同踏上一场跨越时空的探险之旅。书中对城砖铭文的解读,远远超出了简单的文字释义,而是深入挖掘了其背后所蕴含的丰富历史信息。我被书中关于明清时期北京城砖生产、运输、以及管理体系的详尽描述所吸引。作者通过对铭文数据的系统分析,重建了当时复杂的城市建设运作机制。例如,那些记录了工匠姓名、生产日期、甚至窑址信息的铭文,就如同一个个宝贵的“指纹”,帮助我们还原了当时具体的生产场景和管理细节。更令我惊喜的是,作者在书中对城砖铭文所承载的多元文化价值的解读。他不仅仅关注历史事件的记录,更深入挖掘了这些铭文中所折射出的当时人们的价值观念、审美情趣、以及社会互动方式。例如,某些铭文的字形、布局,或者其中蕴含的特定词汇,都可能反映出当时社会文化思潮的变迁。这种将物质证据与人文解读相结合的研究方法,让这本书充满了生命力。它让我明白,即使是坚硬冰冷的城砖,也能够承载着如此丰富和动人的历史故事,并且能够引发我们对过去、对文明、对人类社会发展的更深层次的思考。

评分初读《北京铭文城砖研究:明清城砖铭文的历史信息与多元文化价值》时,我被作者严谨的治学态度和渊博的学识所折服。书中对明清时期北京城砖铭文的系统梳理和深入研究,为我们揭示了许多鲜为人知的历史细节。作者并非仅仅停留在对铭文字面意义的解读,而是将这些铭文置于更为广阔的历史语境中进行分析,从而挖掘出其背后所蕴含的丰富历史信息。我尤其欣赏作者在处理复杂史料时的条理性和清晰度。他能够将不同时期、不同类型的城砖铭文进行科学的分类和辨析,并在此基础上,勾勒出明清时期北京城市建设的宏观图景。例如,书中关于城砖生产的流程、官府的管理制度、以及工匠群体的构成等方面的论述,都基于扎实的考古发现和文献考证,显得尤为严谨和可信。此外,作者在书中对城砖铭文所承载的多元文化价值的探讨,也极具启发性。他不仅仅关注铭文的历史信息,更深入挖掘了其背后所反映的当时人们的价值观念、审美情趣、以及社会互动模式。例如,某些铭文中出现的具有地方特色的字体或词汇,可能反映了当时不同地区之间的文化交流与融合。这种将物质遗存与精神文化相结合的解读方式,让这本书不仅仅是一本学术著作,更是一部引人入胜的历史画卷。它让我们得以近距离地感受那个时代的温度,体会那些生活在历史长河中的人们的喜怒哀乐。

评分我必须承认,在阅读《北京铭文城砖研究:明清城砖铭文的历史信息与多元文化价值》之前,我对“城砖铭文”这个概念的认知是非常模糊的。我曾以为这不过是一些简单的生产标识,或者是一些无关紧要的刻画。然而,这本书彻底颠覆了我的认知,也让我对北京这座城市,乃至整个明清时期的历史,有了前所未有的深刻理解。作者的叙述方式非常吸引人,他并非枯燥地罗列事实,而是通过一个个生动的故事,将那些冰冷的砖石“复活”。书中对城砖铭文的解读,不仅仅停留在文字本身,而是深入挖掘了其背后所蕴含的丰富的历史信息。我惊叹于作者能够从一块块并不起眼的城砖上,解读出如此多的关于明清时期北京城市建设、社会管理、经济活动、乃至民间生活的信息。例如,书中关于不同时期城砖铭文风格的演变,就生动地反映了当时官方的行政管理变化和技术发展。而一些铭文中出现的工匠姓名、地名,更是为我们勾勒出了当时的人员流动、物资运输以及区域分工的清晰图景。作者在书中对城砖铭文所承载的多元文化价值的探讨,更是令人耳目一新。他不仅仅将城砖视为历史的载体,更将其看作是当时人们价值观念、审美情趣、以及社会互动的体现。这种从微观细节入手,却能触及宏大历史肌理的研究方法,让我对历史研究的深度和广度有了全新的认识。这本书让我明白,即使是最普通的物件,也蕴藏着丰富的历史故事,等待着我们去发掘和解读。

评分这本书给我带来的惊喜,远超我的预期。我本来以为这是一本专注于文字考据的学术专著,阅读后才发现,它更像是一部穿越历史的“寻宝图”。作者以北京城砖上的铭文为线索,带领读者一步步深入明清时期的北京城,去探索那些被岁月尘封的往事。书中对每一类铭文的解读都极其详尽,不仅仅是对文字的释义,更重要的是对其背后所反映的历史信息进行了深入挖掘。我被书中关于城砖生产过程的描述所吸引,作者详细介绍了从原料采集到烧制、运输、砌筑的每一个环节,并结合铭文信息,展现了当时社会经济的运作模式。那些铭文,有的记录了官府的指令,有的标注了工匠的姓名,有的甚至包含了对当时社会生活的点滴记录,这些碎片化的信息,在作者的笔下被巧妙地串联起来,形成了一幅生动的明清北京城市画卷。我尤其欣赏作者对于城砖铭文背后所承载的多元文化价值的探讨。他不仅仅关注历史信息,更挖掘了这些铭文中蕴含的当时人们的审美观念、价值取向、以及社会交往方式。例如,某些铭文的出现,可能反映了当时社会对特定技能的认可,或者是一种民间信仰的体现。这种将物质遗存与精神文化相结合的解读方式,让这本书充满了人文关怀和思想深度。它让我明白,即使是最普通的建筑材料,也能讲述如此丰富和深刻的历史故事,并且能够引发我们对过去、对现在、对未来的多重思考。

评分这本书的出版,无疑为明清史研究领域注入了一股新的活力,尤其是在城市考古和建筑史方面。作者凭借其深厚的学术功底和独特的视角,将以往被视为“零散信息”的城砖铭文,提炼升华,构建成了一幅宏大的明清北京城市史图景。我尤其欣赏作者在处理大量原始材料时的严谨态度和创新方法。他不仅对铭文进行精准的释读和考证,更重要的是,他能够将这些铭文置于当时的社会、经济、政治背景下进行深度解读,从而揭示出其背后隐藏的历史信息。书中关于城砖生产的工艺流程、材料来源、以及管理制度的论述,都基于扎实的考古发现和文献考证,显得尤为可信。例如,作者通过分析不同窑址出产的城砖铭文特征,就能够推测出当时官营与民营砖场的分布情况,以及它们之间的互动关系。这种将物质证据与文献资料相结合的分析模式,大大增强了研究的说服力。此外,书中对城砖铭文所承载的文化价值的探讨,也极具启发性。作者从铭文中挖掘出的关于工匠群体、社会阶层、以及民间信仰的信息,为我们理解明清时期的社会结构和文化心理提供了新的视角。例如,一些工匠在铭文中留下的个人印记,不仅让我们看到了个体生命的痕迹,更折射出当时社会对个体劳动的认可程度。这本书的价值,不仅在于它填补了某些研究空白,更在于它提供了一种全新的研究范式,即如何从平凡的物质遗存中挖掘出不凡的历史信息,并赋予其丰富的文化内涵。

评分这本书的出现,让我对“普通”这一概念有了全新的认识。我曾以为城砖只是砌筑墙体的普通材料,其上的铭文也无非是些随意的刻画。然而,《北京铭文城砖研究:明清城砖铭文的历史信息与多元文化价值》彻底颠覆了我的这一认知。作者以极其专业的眼光和非凡的耐心,将那些被历史长河淹没的城砖铭文,重新赋予了生命,并从中挖掘出了海量的历史信息。书中对明清时期北京城砖的生产、运输、以及使用过程的详细介绍,让我惊叹于当时城市建设的复杂性和精细化程度。作者通过对铭文数据的系统分析,勾勒出了那个时代的社会经济图景,以及官府的管理体系。我尤其被书中关于铭文所反映的工匠群体和社会阶层的分析所吸引。那些工匠在铭文中留下的痕迹,不仅仅是身份的标识,更是一种劳动价值的体现,折射出当时社会对个体劳动的认可程度。此外,作者在书中对城砖铭文所承载的多元文化价值的解读,也让我受益匪浅。他不仅仅将铭文视为历史记录,更将其看作是当时人们价值观念、审美情趣,以及社会互动的载体。例如,某些铭文的字体选择或词汇运用,都可能反映了当时社会的一种文化潮流或价值取向。这种从微观的物质遗存中提炼出宏观的历史信息和文化价值的研究方法,让我对历史研究的深度和广度有了全新的认识。这本书让我明白,即使是最平凡的物件,也可能蕴藏着一段深刻而动人的历史故事,等待着我们去发掘和解读。

评分我一直对古代建筑的细节很感兴趣,尤其是那些承载着历史信息却常常被忽略的部分。当我在书店偶然翻到《北京铭文城砖研究:明清城砖铭文的历史信息与多元文化价值》时,内心便涌起一股强烈的探索欲望。这本书的标题虽然有些学术化,但其内容却远比我想象的要丰富和生动。作者不仅仅是在研究城砖上的“铭文”,更是将这些铭文视为解读明清时期北京城市发展、社会生活、乃至文化交流的重要窗口。书中对于不同时期城砖铭文的风格、内容、以及其背后所反映的社会制度、经济活动、甚至民间信仰的分析,都做得极为细致入微。我尤其被书中关于城砖生产流程的详细描述所打动,从原料的采集、烧制,到运输、砌筑,每一个环节都充满了值得挖掘的历史信息。那些铭文,有的记录了官府的命令,有的标注了工匠的姓名,有的则留下了对当时社会状况的只言片语。作者通过对这些信息的系统梳理和解读,成功地将冰冷的城砖转化为鲜活的历史载体。书中对一些鲜为人知但却极具价值的铭文的发现和解读,更是令人惊喜。例如,通过对某类铭文的分析,作者揭示了当时官营与民营砖场之间的竞争与合作关系,以及由此引发的生产技术和社会经济的变化。这种深入挖掘细节,并将其上升到宏观历史解读的高度,是我在这本书中最大的收获。它让我明白,即使是看似最普通的建筑材料,也蕴藏着无比丰富的历史故事,等待着有心人去发现和解读。这本书不仅仅是关于城砖的研究,更是关于如何从微观视角切入,重构和理解宏大历史的典范。

评分坦白说,当我第一次看到这本书的封面和标题时,内心是有些许犹豫的。毕竟,“城砖铭文”听起来似乎是一个相当冷僻且专业的研究领域,担心会读起来枯燥乏味。然而,这份顾虑在我翻开第一页之后便烟消云散了。作者以一种非常引人入胜的方式,将我们带入了一个充满历史厚重感的北京城。他不仅仅是简单地罗列城砖上的文字,而是将这些文字背后的故事娓娓道来。书中对明清时期北京城砖的生产、运输、以及使用过程中的种种细节,都有着详尽而生动的描述。我惊讶地发现,那些看似朴实的城砖,竟然承载着如此丰富的历史信息。从官府的命令,到工匠的签名,再到对当时社会状况的记录,每一块铭文都像是一扇窗户,让我们得以窥见那个时代的方方面面。作者在书中对不同时期、不同地点城砖铭文的比较研究,更是让我大开眼界。他能够通过这些细微的差异,勾勒出当时社会结构、经济活动、甚至文化习俗的变化。例如,某个时期突然出现的某种特定铭文,可能就意味着新的管理制度的实施,或者是某种新的生产技术的引入。这种将微观证据与宏观历史相结合的分析方法,让我对明清时期的北京有了更深刻的认识。书中关于城砖铭文所反映的多元文化价值的探讨,也让我耳目一新。它不仅仅是历史的记录,更包含了当时人们的价值观念、审美情趣,以及社会互动的方式。这本书让我明白,即使是看似最不起眼的物品,也能讲述一段精彩的历史故事,并且能够引发我们对历史、对文化、对生活更深层次的思考。

评分这本书的价值,在于它提供了一种全新的视角来解读历史。我一直对古代城市的构建和发展很感兴趣,但通常的解读方式多聚焦于宏观的规划和建筑风格。而《北京铭文城砖研究:明清城砖铭文的历史信息与多元文化价值》则另辟蹊径,将目光投向了构成城市基石的“城砖”本身。作者以其敏锐的洞察力和扎实的学术功底,从那些看似平凡的城砖铭文中,挖掘出了海量的历史信息。他不仅仅是简单地考证铭文的字义,更是深入分析了这些铭文所处的历史背景,以及它们所反映的社会、经济、文化等多个层面的信息。我被书中关于明清时期北京城砖生产、运输、以及管理体系的详细描述所深深吸引。作者通过对铭文信息的梳理,勾勒出了当时复杂的行政网络和生产流程,以及其中蕴含的各种社会互动。例如,一些铭文上标注的工匠姓名、籍贯、以及监督官吏的名称,就能够帮助我们重建当时的劳动力组织和管理模式。更令我赞叹的是,作者在书中对城砖铭文所承载的多元文化价值的深入探讨。他将铭文视为一种文化符号,从中解读出当时人们的价值观念、审美情趣,甚至是一些民间信仰的痕迹。这种将物质遗存与精神文化相结合的解读方式,让这本书充满了思想的深度和人文的温度。它让我明白,即使是最小的细节,也可能蕴藏着理解历史的钥匙,并且能够引发我们对人与城市、人与历史之间关系的深刻思考。

评分这本书初读时,我以为它仅仅是对明清时期北京城砖上刻画文字的一种简单罗列和考据,但随着深入阅读,我才惊觉其背后所蕴含的丰富历史维度与文化意涵,远非我最初设想的那么浅显。作者并未满足于对“铭文”字面意义的解析,而是将目光投向了这些刻印的背后,尝试还原那些生活在遥远历史中的人们的真实轨迹。那些看似冰冷坚硬的城砖,在作者的笔下,仿佛被赋予了生命,每一道铭文都成了连接过去与现在的桥梁。书中对于铭文的分类、年代的辨析,以及对不同地域、不同工匠群体刻写习惯的梳理,都展现出作者严谨的学术态度和扎实的田野考察功底。我尤其被那些关于城砖生产、运输、以及维修过程中涉及到的行政管理、人力调配、甚至民间传说相关的细节所吸引。作者通过对这些微观信息的深度挖掘,勾勒出了宏大的明清城市建设体系的运作模式,以及当时社会经济、文化交流的生动图景。例如,某个时期流行的字体风格变化,可能就映射了当时的官方审美倾向或书写潮流;而一些署名或地名的出现,则能帮助我们推测砖石的来源地,进而探讨当时的物资流通网络。这种将宏大叙事与个体微观观察相结合的写作方式,让我对北京这座古城的历史有了更立体、更深入的理解,也让我对那些曾经为这座城市奠基的普通工匠们,产生了深深的敬意。这本书并非枯燥的学术论文,而是充满了故事性和探索性,即使是对此类题材不甚了解的读者,也能从中获得不少乐趣和启发。作者的叙述流畅且引人入胜,仿佛带领读者一同穿越时空,亲历北京城建造的每一个环节,感受那份沉淀在砖石之间的历史厚重感。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![史学理论手册 [加]南希·帕特纳 [英]萨拉·富特 余伟 格致出版社 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/27219235196/5ad1b92aN880d9c4e.jpg)