具体描述

编辑推荐

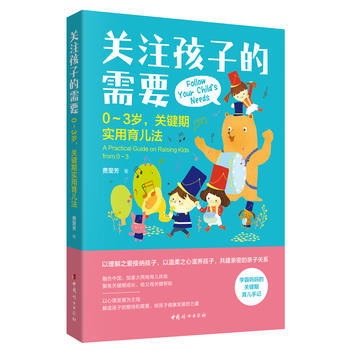

目前 一位持有英国小学教师资格证的中国人

格林威治大学儿童教育学和心理学学士、教育学硕士

10年养育经验,把两个女儿培养成为学校 孩子

8年教学经验,学生和家长心目中的“魔法老师”

结束父母与孩子的冲突对抗,英国老师和妈妈都在用的教育方法

新浪博客、父母网百万粉丝拥趸

用户评价

这本书最让我眼前一亮的,是它对“内在动机”的深入挖掘。市面上很多育儿书都聚焦于如何“管教”孩子,用奖励和惩罚来塑造行为,但这本却把焦点完全转向了孩子自己内心的驱动力。作者似乎非常理解,一个被外部压力驱使的孩子,其行为的持久性和质量是远远不如一个从内心渴望成长的孩子。书中有一个章节专门讲授如何识别并滋养孩子的好奇心和探索欲,而不是用“快点做完作业才能玩”这种逻辑来扼杀他们的自主性。我深有感触的是,作者强调的“赋权”——给孩子在适当范围内做决定的权力,即使结果不如我们所愿。我记得有一次,我儿子坚持要自己穿鞋,结果穿反了,我差点就要忍不住帮他重穿,但我想起了书中的观点,便忍住了,微笑着说:“哦,你的鞋子今天想走不一样的路吗?”结果他自己研究了一下,自己纠正了。这个小小的瞬间,让我看到了“放手”比“代劳”更有力量。它不仅仅是一本教你如何和孩子说话的书,更是一本教你如何重塑你对“教育”这个词的理解的哲学指南。

评分从结构上来说,这本书的编排非常巧妙,它没有采取生硬的理论灌输,而是通过大量的真实案例和情景模拟,将复杂的心理学原理变得非常接地气。我尤其喜欢它在每个关键点后都会设置一个“自我反思练习”的环节。这迫使读者不能只是被动阅读,而必须停下来,审视自己过去的行为模式。比如,在讨论“批评的陷阱”时,作者列举了十种我们常说的,但对孩子自尊心伤害极大的句子,而我发现自己竟然无意识地用了其中七种。这感觉有点像照镜子,看到了自己教育过程中那些不那么光彩的习惯。更重要的是,它不仅指出了问题,还提供了具体的“替换语句”,教你如何将一句指责转化为一句建设性的鼓励。这种即学即用的实用性,让我在阅读的过程中,就仿佛在进行一场实时的亲子沟通技能的升级训练,效果立竿见影。它打破了我原有的“好父母就该知道一切”的迷思,让我明白了,好的教育是一个不断学习、不断调整的过程。

评分这本书的文笔带着一种令人安心的沉稳和洞察力。它不像一些畅销书那样追求戏剧性的效果,而是用一种非常平和、具有穿透力的笔触,直抵问题的核心。我注意到,书中对于“情绪管理”的阐述非常细致入微。它没有简单地说“你要控制脾气”,而是深入剖析了父母自身未被处理的童年阴影是如何在与孩子的互动中投射出来的。这种“先处理自己,再教育孩子”的思路,对我触动极大。我开始意识到,我的易怒和不耐烦,很多时候并非针对孩子当下的行为,而是我自身压力堆积的结果。书中提供的一些“紧急降温”的自我对话技巧,比如在感到怒火上升时,默念一句预设的咒语来给自己争取思考时间,真的非常管用。读完这部分,我感觉自己像是卸下了一个沉重的包袱,不再把所有孩子的“不听话”都视为对我的挑战,而是视为一次观察自我情绪反应的机会。这是一种由内而外的松弛感,让家庭氛围都变得更加和谐了。

评分我欣赏这本书的远见卓识,它似乎不仅仅着眼于孩子眼前的成绩或行为,而是着眼于培养一个具备完整人格、有韧性的未来成年人。书中关于如何培养孩子的“成长型思维模式”的论述,是整本书的亮点之一。它强调“失败不是终点,而是信息收集的过程”,并且提供了一套系统的方法来帮助孩子将注意力从“我做不好”转移到“我如何能做得更好”上来。这种思维的转换,对于那些从小就害怕犯错、追求完美的家庭尤其重要。我特别喜欢书中提到的一个观点:赞美努力的过程,而非天生的才能。我开始有意识地改变我赞美孩子的方式,从“你真聪明”变成了“我看到你在这道题上尝试了三种不同的解法,你的坚持太棒了”。这种细微的调整,竟然让孩子在面对新挑战时,表现出了前所未有的勇气和探索欲。这本书确实教会了我如何播下“自我效能感”的种子,让孩子未来能更自信地面对人生的风浪。

评分这本书的封面设计就充满了吸引力,那种柔和的色调和充满智慧的文字排版,让人一看就知道这不是一本普通的育儿指南。我抱着试一试的心态翻开了第一章,就被作者那种深入浅出的叙述方式给吸引住了。它没有高高在上的说教感,反而更像一位经验丰富的朋友在跟你分享她和孩子相处的点滴。我特别喜欢其中关于“倾听的艺术”那一部分,它详细阐述了我们日常生活中,有多少次我们只是“听见”了声音,却完全错过了孩子话语背后的情绪和需求。书中提供的那些具体的对话技巧,比如如何用开放式问题引导孩子思考,而不是直接给出标准答案,对我来说简直是醍醐灌顶。我尝试着在晚餐时运用了其中一个关于“确认感受”的技巧,原本只是想问孩子学校发生了什么,结果他主动分享了一个在操场上遇到的小小不公,并且他自己也找到了解决的办法,整个过程非常自然流畅,没有预想中的对抗或敷衍。这本书的价值就在于,它教会我们如何搭建一座坚实的桥梁,让亲子关系不再是单向的指令下达,而是双向的、充满尊重的交流。读完后,我感觉自己对孩子的心灵世界有了更清晰的地图。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有