具体描述

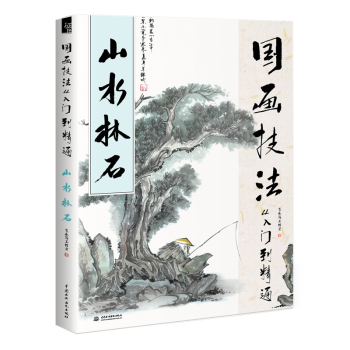

本套书不同于一般国画入门书的粗暴式案例教学,它娓娓道来,向初学者阐述了中国画特有的文化和审美情节,要先懂画才会画!先会看画、读画,才能学得更快更好。本套书分为四季花、花鸟鱼虫、梅兰竹菊、山水林石四本,分别从四类常见的国画题材入手,从工具的挑选使用开始,手把手地为初学者讲述如何学习国画。并结合扇面、条屏等常见实用的国画形式组织案例,让读者们能够学以致用。

用户评价

这本书的装帧设计确实是相当吸引人,我当初就是被它封面那种古朴典雅的意境所打动。打开书页,纸张的触感也很好,厚实且带有一点点纹理,非常适合国画的晕染,不会轻易洇墨。我个人一直对中国传统水墨画有着浓厚的兴趣,尤其是山水画,总觉得那是一种意境的表达,一种东方哲学的体现。但总觉得入门门槛很高,看了不少教程,要么讲得过于理论化,让人望而却步,要么就是技法展示过于跳跃,零基础根本跟不上。所以当我看到这本书的标题,特别是“从入门到精通”和“零基础学”这些字眼时,心里还是挺期待的。我希望它能像一本贴心的引路人,一步一步地教我如何拿起毛笔,如何调墨,如何勾勒出山石的轮廓,如何表现树木的层次,如何营造出水汽氤氲的朦胧感。我更看重的是它是否能提供清晰易懂的示范,以及是否能让我通过临摹真正地理解技法的精髓,而不是简单地模仿笔触。我期待的是一种循序渐进的学习路径,能够让我从最基本的笔法开始,逐步掌握勾、皴、擦、染等核心技巧,并且能够感受到中国山水画的独特韵味和艺术魅力。这本书在这一点上,能否给我带来惊喜,是我非常关注的。

评分我一直对水墨的晕染效果情有独钟,觉得那是一种难以言喻的东方韵味。很多时候,山水画的意境,就体现在那或浓或淡、或干或湿的水墨变化之中。这本书在这方面,似乎给了我很大的启发。我翻看了里面的部分页面,发现它对于墨色的运用讲解得非常透彻。它不只是教你如何调出浓墨、淡墨,而是更深入地探讨了如何通过笔法的变化,以及水分的控制,来表现出山石的体积感、纹理感,以及云雾的飘渺感。例如,书中对于“飞白”的运用,对于“积墨”的层次感,以及如何通过“破墨”技法来增强画面的表现力,都有非常详细的阐述和示范。我看到书中给出的示范图,水墨的晕染效果非常自然,墨色之间的过渡也十分柔和,形成了一种朦胧而富有诗意的画面。我一直觉得,掌握好墨色的变化,是国画创作中最具挑战性,也是最迷人的部分之一。我非常期待通过这本书的引导,能够更好地理解和运用墨色,让我的山水画作品,不仅仅有形,更有魂。

评分这本书在对细节的刻画上,给我的感觉非常到位。我尤其关注的是它对于树木的描绘部分。中国山水画中的树木,可不是简单的几笔线条就能画出来的,它们往往承载着季节的变换、风雨的侵蚀、以及生命的力量。我一直觉得,画好树木,需要对它的形态、枝干的穿插、叶子的疏密、以及在不同光照下的阴影变化都有深入的理解。而这本书,在这方面似乎提供了非常详尽的指导。它不仅仅是教你画出“树”这个形象,而是教你如何区分不同种类的树木,比如松树的苍劲、柳树的柔美、杂树的繁茂,以及如何用不同的笔墨技巧来表现它们的质感。我看到了它对枝干的勾勒,对叶片的点染,甚至对苔藓的描绘,都进行了细致的分解和讲解。每一笔下去,都蕴含着作者多年的经验和对自然的观察。我非常期待通过这些详细的讲解和临摹练习,能够学会如何让我的画中的树木栩栩如生,仿佛能听到它们在风中沙沙作响。这种对细节的关注,让我觉得这本书不仅仅是一本技法教程,更是一本关于如何观察和表现自然的艺术指南。

评分我个人一直认为,一本好的国画教程,不应该仅仅是枯燥的技法堆砌,而应该在其中融入艺术的审美和文化的传承。这本书,从它的整体风格来看,似乎在这方面做得不错。我翻看了其中一些章节,感觉作者在讲解技法的同时,也在不经意间流露出了中国传统山水画的意境和审美情趣。例如,在讲解用笔用墨时,它不仅仅告诉你如何下笔,更会引导你去体会笔墨之间的情感和韵律。书中还可能涉及到一些中国古代画家在创作时的一些心得体会,或者一些与山水画相关的诗词典故,这些都能帮助我更好地理解中国山水画的文化内涵。我期待通过这本书的学习,不仅能提高我的绘画技艺,更能让我感受到中国传统文化的博大精深,让我在绘画的过程中,也能够感受到一种文化的熏陶和精神的升华。

评分我拿到这本书的时候,首先就被它的内容编排吸引了。感觉作者在内容组织上花了很多心思,从最基础的笔墨训练开始,循序渐进,一点点地引入山石、树木、云水等元素的画法。我之前也尝试过一些其他的国画教程,但很多都显得过于跳跃,直接就讲复杂的山峰构图,对于我这种连笔法都还没掌握的人来说,简直是天书。而这本书,它好像真的懂我们这些初学者在想什么,从最基本的“点”、“线”、“面”的练习开始,让你熟悉毛笔的特性,熟悉墨色的浓淡干湿变化。我尤其喜欢它在讲解每一个笔法时,都配有大量的范例图,而且这些范例图都特别清晰,你能清楚地看到笔触的走向、墨色的晕染效果。我甚至可以把这些图放大很多倍来仔细观察。书中对于不同山石皴法的讲解也十分细致,比如披麻皴、斧劈皴、解索皴等等,每一种皴法都配有单独的讲解和临摹范例,并且还点出了它们各自的特点和适合表现的山石类型。这种细致入微的讲解,让我觉得好像有一个经验丰富的老师在我身边,手把手地教我一样。我非常期待能够通过这本书,真正掌握这些基本功,为日后创作打下坚实的基础。

评分这本书的内容深度,对于我这样的初学者来说,恰到好处。我之前也尝试过一些号称“精通”的山水画教程,但里面的内容往往过于专业,充斥着很多我完全无法理解的术语和概念,让人感觉压力山大。这本书,它的“从入门到精通”的定位,我认为做得非常到位。它从最基础的笔墨训练开始,到山石树木的画法,再到整体构图和意境的营造,层层递进,循序渐进。每一个章节的内容,都像是为你搭建好的台阶,让你能够一步一个脚印地往上攀登。我尤其喜欢它在讲解一些复杂技法时,都会先进行分解,让你先练习基础的笔法,掌握了基础之后,再慢慢地引入到具体的山石树木中。这种“化繁为简”的处理方式,让我觉得学习过程一点也不枯燥,反而充满了成就感。我期待通过这本书,能够真正地打下坚实的基础,为日后的深入学习和独立创作,提供源源不断的动力。

评分我一直觉得,国画的学习,不仅仅是技巧的掌握,更是一种对自然的观察和感悟。这本书在这方面,似乎给了我很大的启发。我翻看了书中关于自然景物描绘的部分,发现它不仅仅是教你如何画出山石的形态,更是引导你去观察自然界中不同景物的特点。比如,它会让你去体会不同季节下树木的形态变化,去感受不同天气下山石的轮廓和光影。书中还穿插了一些关于“师法自然”的理念,鼓励读者多去户外写生,多去观察真实的自然景物。我一直觉得,脱离了对自然的真实观察,画出来的山水画,就显得空洞和缺乏生命力。我期待通过这本书的学习,能够培养出自己敏锐的观察力,能够从大自然中汲取灵感,创作出既有技巧又有真情实意的山水画作品。这种将绘画技巧与自然感悟相结合的教学方式,让我觉得这本书的价值不仅仅停留在技法层面,更是一种心灵的滋养。

评分这本书在介绍山石的形态和构图上,给了我很多新的视角。我一直觉得,山水画的构图,是整个画面的灵魂。如何安排山峰的走向、云水的起伏、以及前景、中景、远景的层次,都是非常考验功力的。我之前也看过一些关于构图的书籍,但感觉很多都比较空泛,只是讲一些理论,并没有具体的实操指导。而这本书,我初步翻看下来,发现它在这方面做得相当不错。它不仅仅是教你如何画出独立的一块山石,更是教你如何将不同的山石组合起来,形成富有生命力的山峦。书中对于不同山峰的形状、山体的起伏、山脊的线条,都有非常细致的讲解,并且提供了大量的范例图,展示了各种不同风格的山峰构图。我尤其欣赏它在讲解构图时,能够结合具体的山石皴法和笔墨运用,让理论与实践紧密结合。我期待通过这本书的学习,能够摆脱以往那种“画出几块石头”的简单模式,真正学会如何构建出气势磅礴、意境深远的中国山水画构图。

评分我一直对中国传统文化中的“意境”二字有着特别的感悟,觉得它才是国画的精髓所在。我希望通过学习山水画,能够将这种意境表达出来。这本书在这方面,我觉得很有潜力。它不仅仅是教授笔墨技巧,更是在渗透着中国传统文人的审美情趣。从封面到内页的排版,都透露着一种古朴典雅的气息。我翻看了其中关于“意境营造”的部分,它并没有直接给出“如何画出意境”的答案,而是通过讲解如何运用留白、如何表现云水、如何通过笔墨的虚实变化来烘托气氛,来引导读者自己去体会和创造意境。这种“授人以渔”的方式,让我觉得非常受用。我期待通过本书的学习,不仅仅能够掌握绘画技巧,更重要的是能够领略到中国山水画中那种“言有尽而意无穷”的艺术魅力。我希望我画出的山水,不仅仅是山峦叠嶂,更是能够让观者感受到一种宁静、悠远、超然物外的精神境界。

评分我一直对临摹在中国山水画学习中的重要性深有体会,认为这是打下扎实基础的关键。这本书,从它的副标题“初级山水国画临摹本”来看,在这方面应该有着重要的作用。我期望它能提供足够多、足够高质量的临摹范例,并且这些范例能够涵盖从最基础的笔法练习到复杂的山石树木组合。我希望它不仅仅是简单的复制,而是能够引导我理解每一笔的含义,每一个墨色的运用。例如,在临摹山石时,我希望它能帮助我理解为什么作者要用这样的皴法,为什么选择这样的墨色,以及如何通过临摹来体会其笔墨的韵味。如果书中还能提供一些临摹的技巧和注意事项,比如如何把握线条的力度,如何控制墨色的浓淡,甚至是如何在临摹的基础上进行一些小的变化,那将对我非常有帮助。我期待通过大量的临摹练习,能够逐渐形成自己的笔墨习惯,并且能够举一反三,将学到的技法运用到自己的创作中去。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有