具体描述

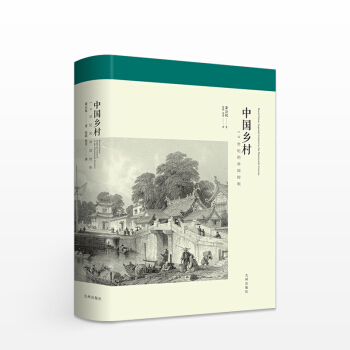

书名:中国乡村 19世纪的帝国控制 萧公 历史 书籍

作者:萧公

定价:158

出 版 社:九州出版社

出版日期:2017-10-01

页数:724

装帧:精装

ISBN:9787510857515

萧公一生著述甚丰,《中国乡村》是他的学术代表作,奠定了他在学术界不可动摇的地位。不但具有极高的学术价值,而且具有极高的理论价值和实践意义;不但是研究中国近代政治史,尤其是研究中国乡村的学者必须参考的历史巨著,而且是为政者制定和推行基层政策理应参考的重要文献

《中国乡村:19世纪的帝国控制》是萧公先生的学术代表作之一,考察了19世纪清王朝统治中国乡村的政治体系,包括理论基础、措施和效果。全书分为三大部分:靠前部分介绍乡村地区自然的社会组织划分和基层行政体系,即村、集市、乡镇的划分,保甲和里甲的行政分配和结构特色;第二部分考察国家控制乡村的统治体系,涉及保甲监控、里甲税收、社仓等灾荒控制以及乡约等思想控制系统的设置情况;第三部分讨论乡村控制的合理性及其效果,以及乡村对它的回应。本书附录有关里甲、粮仓等制度的珍贵资料

序本书研究19世纪清王朝在中国乡村的基层统治体系,包括理论基础、 措施和效果。由于可用的相关资料有限,而笔者又想在一定的时间内完成研究,故不打算探究关于这个主题的所有面向,或就某个问题的各个面向做完整的叙述。实际上,有些省略是十分明显的,比如,居住在帝国某些地方的少数民族以及那些边远地区的乡村居民,本书就未涉及。尽管存在着这样或那样的缺陷,但是笔者仍然希望本书能够较清楚地呈现出19世纪清帝国乡村统治体系的一般状况。这个研究可以满足几个有用的目的。中华帝国是一个农业大国,乡村居民在其总人口中占压倒性的多数。如果不考虑政府对乡村亿万居民的影响,以及人民在不同的历史时期、不同的环境下所表现出来的态度和行为, 就不能充分理解中国历史和社会。19世纪是一个王朝崩溃和政治转向的时期,特别引人注目。研究这个时期的中国乡村,不但会弄清一些造成中华帝国统治体系衰败的力量和因素,或许还能提供

......

萧公

萧公(1897—1981),有名历史学家和政治学家,台.湾中研院首届院士。1918年考入清华高等科,1926年从美国留学归国后至1948年,历任或兼任燕京、清华、光华、华西等名校教授。1949年离台赴美,长期执教于华盛顿大学远东和苏联研究所客座教授,1968年退休。其主要著作有《政治多元论》《中国政治思想史》《中国乡村》《宪政与民主》《康有为思想研究》《翁同龢与戊戌变法》等。译者简介:张皓,1964年生,贵州德江人,历史学博士。现为北京师范大学历史学院教授。张升,1967年生,广东阳春人,历史学博士。

......

●**章??村、集市和乡镇?/?3控制的问题?/?3中国乡村的形态?/?10村庄的物质面貌?/?14乡村集市与城镇?/?27第二章??基层行政组织体系——保甲及里甲?/?37保甲组织?/?38里甲组织?/?44保甲和里甲之间的关系?/?46作为乡村建制的社?/?49第二部分?乡村控制第三章??治安监控:保甲体系?/?57保甲体系的理论与实践?/?57乡村绅士和保甲?/?86保甲体系试评?/?91第四章??乡村税收:里甲体系?/?105里甲在税款摊派和登记中的地位?/?105对里甲体系的总评价?/?131第五章??饥荒控制:社仓及其他粮仓?/?173清朝的粮仓体系?/?173地方粮仓的组织和运行?/?176乡村粮仓体系的衰败?/?185粮仓体系所面临的困难?/?192绅士与乡村粮仓?/?209摘要和结论?/?213

控制的问题在像帝制中国这样的专制国家里,统治者和被统治者之间的界限相DANG*当清楚,相互之间的利益背道而驰。因此,专制统治者要解决的靠前个问题,就是如何保持对其臣民的牢固控制,以确保自己及其子孙的皇位坐得安稳。从秦朝到清朝的王朝兴替过程中,有效的解决方案主要在于建立一套行政组织,以帮助皇帝确保臣民的顺从并防止反叛。其一,通过保障其臣民基本的物质需求,避免臣民因难以忍受的生活而“铤而走险”;其二,通过反复向臣民灌输经过严格筛SHOU*选的道德教条(大部分是从儒家学说中筛SHOU*选出来的)

...........

用户评价

《中国乡村:19世纪的帝国控制》这本书,让我对“帝国”这个词的理解,有了更深刻和多维度的认识。我之前一直认为,帝国就是皇帝、大臣、军队,就是一种高高在上的权力。但这本书让我看到了,帝国控制的真正力量,在于它对乡村社会最细微之处的渗透。作者以严谨的考证和宏大的视角,展现了19世纪帝国如何在各个层面,从经济、政治、文化到社会心理,对中国乡村进行有效的管理和塑造。我尤其对书中关于“赋役”的论述印象深刻。那些看似寻常的税收和徭役,是如何一点点地将乡村的生产活动纳入帝国的整体运转。而更让我感到惊奇的是,帝国控制并非仅仅依靠强制性的法令,它也巧妙地利用了中国传统的社会结构,比如宗族、乡绅等,来间接实现其统治目标。这种“以地方治地方”的策略,既降低了直接管理的成本,又增强了统治的合法性和稳定性。我仿佛看到了那些乡村里的普通人,他们生活在帝国的阴影之下,他们的劳动,他们的生活,都在帝国这张无形的网中被精心编织。作者的分析鞭辟入里,让我得以窥见19世纪中国乡村社会运作的深层逻辑。这本书让我对中国历史的理解,不再是孤立的事件和人物,而是看到了一个庞大而精密的社会机器在运转。

评分《中国乡村:19世纪的帝国控制》这本书,简直是一部关于中国基层社会运作的百科全书,让我对19世纪的中国有了全新的认识。我之前总觉得,帝国权力离普通百姓很远,但这本书让我看到了,帝国是如何巧妙地将它的意志和规则,渗透到每一个乡村的角落。作者对税收、徭役、兵役等制度的细致分析,让我看到了帝国如何从经济上榨取资源,而更让我感到惊讶的是,帝国控制并非仅仅依靠暴力和强制。书中对乡绅、族长等地方精英角色的刻画,让我看到了帝国如何通过与这些地方力量的合作,来巩固其统治。这些地方精英,既是帝国的代理人,也是地方秩序的维护者,他们的存在,让帝国能够以一种更为柔性、更具韧性的方式来管理庞大而复杂的乡村社会。我特别喜欢书中关于“国家与社会”关系的探讨,它打破了我以往对官民对立的刻板印象,让我看到了一个更为动态和互动的过程。作者并没有回避帝国统治的负面影响,但他也强调了帝国在维护社会秩序、促进一定程度的经济发展方面所起到的作用。读完这本书,我才明白,为什么在风雨飘摇的19世纪,中国乡村仍然能够维持其基本的社会结构和生产方式。这是一种复杂的相互作用,是帝国力量与地方力量博弈的结果。

评分《中国乡村:19世纪的帝国控制》这本书,让我对“帝国”这两个字有了全新的、更具象化的理解。我之前总觉得,帝国就是皇帝、大臣、官僚,就是一种遥不可及的权力。但这本书让我看到了,帝国控制的真正力量,在于它能够渗透到中国最基层的社会肌体,塑造人们的日常行为和思想观念。作者以严谨的考证和宏大的视角,展现了19世纪帝国如何在各个层面,从经济、政治、文化到社会心理,对中国乡村进行有效的管理和塑造。我尤其对书中关于“赋役”的论述印象深刻。那些看似寻常的税收和徭役,是如何一点点地将乡村的生产活动纳入帝国的整体运转。而更让我感到惊奇的是,帝国控制并非仅仅依靠强制性的法令,它也巧妙地利用了中国传统的社会结构,比如宗族、乡绅等,来间接实现其统治目标。这种“以地方治地方”的策略,既降低了直接管理的成本,又增强了统治的合法性和稳定性。我仿佛看到了那些乡村里的父老乡亲,他们生活在帝国的阴影之下,他们的劳动,他们的生活,都在帝国这张无形的网中被精心编织。作者的分析鞭辟入里,让我对“国家”与“乡村”的关系有了全新的认识。

评分这本《中国乡村:19世纪的帝国控制》让我着迷,我仿佛穿越了时空,置身于那个风云变幻的年代。作者以细腻的笔触,将19世纪中国广袤的乡村画卷徐徐展开。我看到了巍峨的帝都,它以一种无形却又无处不在的力量,渗透到最偏远的角落。这种控制,并非仅仅是税收、兵役的强制,更是一种文化、一种意识形态的深层影响。我尤其对书中关于地方精英在帝国统治中的角色分析印象深刻。那些曾经被我们简化为“地主”或“士绅”的人物,在书中被赋予了更为复杂和多维的解读。他们既是帝国延伸触角的末端,也是地方社会秩序的维护者,甚至是潜在的抵抗者。他们的行动,他们的决策,如何与中央的指令相互作用,如何塑造了乡村的日常生活,这一系列链条被作者抽丝剥茧般地呈现出来。我还在书中看到了帝国统治如何通过具体的制度设计,比如保甲制度,来管理庞大的人口。这种看似微观的基层治理,却构成了帝国统治的基石。书中对这些制度的运作细节进行了详尽的考证,让我得以窥见其背后的逻辑和实际效果。这不仅仅是一本历史书,更是一面镜子,映照出中国社会结构深层的力量和韧性。我反复咀嚼书中的论述,思考着那些历史的细节如何与我们今天的现实产生某种隐秘的关联。作者的严谨考证和深刻洞见,让我受益匪浅,也让我对中国近现代史有了更宏观和深入的认识。

评分读完《中国乡村:19世纪的帝国控制》,我仿佛在19世纪的中国乡村经历了一场深刻的社会考察。作者以其卓越的史学功底,揭示了帝国如何以一种精巧而又强大的方式,将它的控制力延伸至中国最底层的社会结构。我之前对帝国统治的理解,大多停留在宏观的政治层面,比如朝廷的政策、官员的任命。但这本书让我意识到,帝国控制的真正力量,在于它对乡村日常生活的渗透和塑造。书中对赋役制度的细致梳理,让我理解了帝国如何从经济上榨取资源,而更让我感到震撼的是,帝国控制并非仅仅依靠强制性的法令,它也巧妙地利用了中国传统的社会结构,比如宗族、乡绅等,来间接实现其统治目标。这种“以地方治地方”的策略,既降低了直接管理的成本,又增强了统治的合法性和稳定性。我仿佛看到了那些乡村里的父老乡亲,他们生活在帝国的阴影之下,他们的劳动,他们的生活,都在帝国这张无形的网中被精心编织。作者的分析鞭辟入里,让我对“国家”与“乡村”的关系有了全新的认识。这本书让我对19世纪中国的基层社会运作,有了更加立体和深刻的理解。

评分读《中国乡村:19世纪的帝国控制》,如同置身于一个庞大的社会实验室,作者用扎实的史料和深刻的洞察力,剖析了19世纪帝国如何精巧地将其触角延伸至中国最基层的社会肌体。我之前对帝国统治的理解,总停留在宏观的政治层面,比如皇帝、官僚、政策。但这本书让我意识到,帝国控制的真正力量,在于它对乡村日常生活的渗透和塑造。书中对赋役制度的细致梳理,让我得以理解,那些看似微不足道的税收和劳役,是如何一点点地将乡村经济和社会纳入帝国的轨道。更让我感到震撼的是,作者揭示了帝国如何利用宗族、乡绅等地方社会结构,来间接实现其统治目标。这种“以地方治地方”的策略,既降低了直接管理的成本,又增强了统治的合法性和稳定性。我仿佛看到了那些乡村里的父老乡亲,他们生活在帝国的光影之下,他们的喜怒哀乐,他们的辛勤劳作,都在帝国这张无形的网中被巧妙地编织。书中关于乡村内部权力结构和利益分配的分析,也让我对“官僚”的定义有了新的认识。他们并非仅仅是中央的代言人,更是地方社会复杂关系中的参与者和影响者。作者并没有简单地将帝国描绘成一个压迫性的机器,而是展现了其统治的复杂性、适应性和持久性。读完这本书,我才真正理解,为什么在面对外部冲击时,中国乡村能够展现出如此顽强的生命力。

评分翻开《中国乡村:19世纪的帝国控制》,我立刻被带入了一个充满细节和深度的历史世界。作者并非简单地罗列史实,而是以一种抽丝剥茧的方式,揭示了19世纪帝国对中国乡村深层控制的机制。我之前对帝国统治的想象,大多是关于朝堂之上的决策和京城的风云。但这本书让我看到了,真正的帝国权力,是如何通过无数个具体的制度和人物,深入到最普通的乡村家庭。书中对户籍制度、土地制度的分析,让我看到了帝国如何从最基本的社会单元入手,来组织和管理人口。这种控制,既有强制性,也有其合理性,因为它在一定程度上维护了社会秩序,也为帝国提供了稳定的税收来源。我特别欣赏作者对地方精英在帝国统治中所扮演角色的深入解读。他们并非简单地被动接受帝国的指令,而是与帝国进行着复杂的互动。有时是合作,有时是博弈,有时甚至是微妙的抵抗。这种互动,塑造了19世纪中国乡村的独特面貌。作者的论述鞭辟入里,让我对那些看似遥远的帝国权力有了更为真切的感受。我仿佛能听到乡村里传来的人声鼎沸,看到农民们辛勤劳作的身影,感受到他们在帝国严密控制下,所经历的喜怒哀乐。这本书让我重新思考了“国家”与“乡村”的关系,以及这种关系如何影响了一个国家的命运。

评分当我合上《中国乡村:19世纪的帝国控制》这本书时,脑海中充斥着19世纪中国乡村的生动图景。作者以一种旁征博引、逻辑严密的方式,让我看到了帝国如何以一种近乎“无形”却又“无处不在”的方式,将它的控制力延伸至中国最偏远的乡村。我一直以为,帝国统治就是中央政府的法令,就是朝堂上的争斗。但这本书让我明白,帝国控制的真正核心,在于它能够深入到最基层的社会生活,塑造人们的日常行为和思想观念。书中对赋役制度的详尽分析,让我看到了帝国如何通过经济手段来维系其统治。而更让我着迷的是,作者对乡绅、族长等地方精英在帝国统治中的角色的深入解读。这些人物,既是帝国意志的执行者,也是地方社会秩序的维护者,他们的存在,让帝国能够以一种更为柔性、更具韧性的方式来管理庞大而复杂的乡村社会。我仿佛看到了那些乡村里的老百姓,他们生活在帝国的光影之下,他们的劳作,他们的生活,都在帝国这张无形的网中被巧妙地编织。作者的论述鞭辟入里,让我对“国家”与“乡村”的关系有了全新的认识。这本书不仅仅是一部历史著作,更是一次深入人心的社会学探索,让我对中国近现代史的理解,上升到了一个全新的高度。

评分当我沉浸在《中国乡村:19世纪的帝国控制》这本书中时,我仿佛看到了一幅巨大的画卷,上面描绘着19世纪中国乡村社会的全景。作者以其深厚的学养和独特的视角,展现了帝国如何以一种更为精妙的方式,来控制和塑造着中国广袤的乡村。我之前对帝国统治的认知,总觉得是单向的、自上而下的。但这本书让我看到,帝国控制是一种复杂的互动,它与乡村社会的现实力量相互交织,相互影响。书中对赋役制度的细致考证,让我看到了帝国如何通过经济手段来维系其统治。而更让我感到惊喜的是,作者对乡绅、族长等地方精英在帝国统治中的角色的深入解读。这些人物,既是帝国意志的执行者,也是地方社会秩序的维护者,他们的存在,让帝国能够以一种更为柔性、更具韧性的方式来管理庞大而复杂的乡村社会。我仿佛看到了那些乡村里的普通人,他们生活在帝国的阴影之下,他们的劳动,他们的生活,都在帝国这张无形的网中被精心编织。作者的论述鞭辟入里,让我对“国家”与“乡村”的关系有了全新的认识。这本书让我对19世纪中国的基层社会运作,有了更加立体和深刻的理解。

评分《中国乡村:19世纪的帝国控制》这本书,让我对“帝国”的理解,不再局限于书本上的概念,而是变得鲜活而具体。作者以极大的耐心和细致,描绘了19世纪帝国如何将它的触角,悄无声息地伸入到中国最广袤的乡村。我之前总觉得,帝国就是少数人制定政策,然后让下面的人去执行。但这本书让我看到了,帝国控制的精髓,在于它能够融入到乡村的社会结构之中,与地方的权力体系相互作用。书中对赋役制度的细致梳理,让我理解了帝国如何从经济上榨取资源,而更让我感到震撼的是,帝国控制并非仅仅依靠强制性的法令,它也巧妙地利用了中国传统的社会结构,比如宗族、乡绅等,来间接实现其统治目标。这种“以地方治地方”的策略,既降低了直接管理的成本,又增强了统治的合法性和稳定性。我仿佛看到了那些乡村里的父老乡亲,他们生活在帝国的阴影之下,他们的劳动,他们的生活,都在帝国这张无形的网中被精心编织。作者的分析鞭辟入里,让我对“国家”与“乡村”的关系有了全新的认识。这本书让我重新思考了,在看似遥远的帝国光芒下,普通中国人在19世纪的生活图景。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有