具体描述

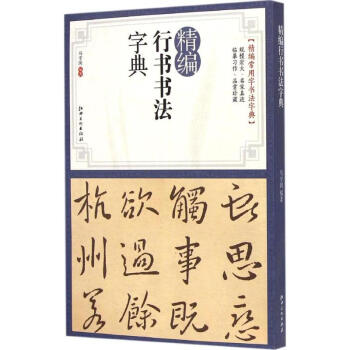

硬笔书法,临帖对于学习者的进步是举足轻重的,很多的培训机构和书法教师非常鼓励自己的学生“从古帖入手”,这就是所谓的“取法乎上”。就硬笔书法工具的特性而言,学习者应多选择那些毛笔书法碑帖中笔画粗细对比不甚强烈的范本。因为它极利于硬笔表现。但前提很明确必须“上”,必须是古代精品,大师名家经典,如《灵飞经》《黄庭经》《曹全碑》《圣教序》《离骚经》等千古名碑名帖,而且,必须是自己喜欢的,适合自己审美情趣的名作。

硬笔初学者或硬笔书法水平不高的硬笔爱好者,直接临古碑帖不易入手,我们针对这些情况,出版了这套《硬笔临经典碑帖》系列字帖,用以弥补因直接临习有困难的读者。因为古碑帖的字较大(除小楷),直接缩小也有难度,所以本系列经过电脑处理,把碑帖字缩小在格子内,再通过作者形神兼备、高质量的临帖,辅以精炼的书写技法,帮助读者深入理解书写过程。根据学习者的阅读和临摹习惯进行排版,再辅以各种幅式的集、创作品,让临习者能够练习全书后创作出自己的作品。

读者通过这套书,不仅能够从中国古代书法名家墨迹中有更深的书法认识,在古代书法中汲取营养,更能够深入体会古代名家书法的间架结构、用笔神韵,使硬笔、毛笔相互促进、相互借鉴,把古代碑帖变成硬笔学习的源泉。

邵泳中,汉族,1969年3月出生, 江苏省硬笔书法家协会常务理事。作品多次发表于《中国钢笔书法》《中国硬笔书法》《书法报》等专业报刊杂志;多次在全国硬笔大赛中获奖、入展中日交流展、全国硬笔书法大展并获奖,简历及作品入编《中国硬笔书法家辞典》《钢笔书法十年大观》《中日硬笔书法作品精品集》《名人名家硬笔书法作品集》等

《方圆庵记》是米芾33岁时的书作,陶拯镌刻。据《金石萃编》记载, 原碑高五尺六寸五分, 广三尺五寸七分。凡十七行, 每行四十八九字。书法、摹刻应当作于同一时期, 即宋元丰六年(公元1083年)。宋元丰六年四月九日,杭州南山僧官守一法师到龙井寿圣院辩才住所方圆庵拜会辩才,二人讲经说法,谈古论今,十分投机。为此,守一写了《龙井山方圆庵记》一文,以示纪念。《方圆庵记》是米芾早期所谓“集古字”时期之佳作, 多从集王圣教出,腴润秀逸, 潇洒俊发,有晋人风度。米芾是一位早熟型的天赋极高的书画奇才。清李宗瀚跋《方圆庵记》拓本云: “此《方圆庵记》书于元丰六年癸亥,米芾才三十三岁,正专学晋人之时, 所以运笔能控引王(献之) 、羊(欣) 。其他诸帖每以奇气掩其古法, 求如此逗露机缄者不多见也。”而大部分论者谓此作从集王《圣教序》出。此《方圆庵记》刻手陶拯在当时应属于名匠, 其刻工精良, 毕现真迹之神采, 细微之处丝丝入扣。遗憾的是,米芾所书原石久已亡佚。

用户评价

这本书的装帧和纸质真的让我挺惊喜的。在这个年代,能买到一本如此用心制作的书籍实属不易。首先,它不是那种一翻开就掉页的廉价印刷品,纸张的厚度适中,即使用我平时练字的粗头水笔写上去,墨水也不会透过去太多,这点对于反复练习的人来说太重要了。其次,装订方式很人性化,可以完全平摊在桌面上,这样在临摹时手肘的支撑会更稳固,写出来的线条自然就更加稳定。我以前买过一些字帖,稍微一用力,书本就合拢了,写起来别提多别扭了。再者,字帖的封面设计也很有品味,那种古典中带着现代感的融合,拿在手里感觉很有分量。细节之处见真章,从纸张的选择到印刷的清晰度,都看得出出版方对传统文化的尊重和对读者体验的重视。这本书拿在手里,就不只是一个工具,更像是一件值得珍藏的艺术品。

评分我购买这本书主要是想提升一下自己在工作文档中的书写美感,毕竟现在打印太普及,手写的东西反而成了个人品味的体现。这本书的实用性真的超出了我的预期。它没有过多地谈论那些玄乎的理论,而是聚焦于“如何用手边的笔写出漂亮的字”。比如,它有一部分内容专门讲解了如何在普通中性笔上实现毛笔的笔锋变化,这对我这种不想投入过多昂贵工具的上班族来说,简直是量身定制的解决方案。那些“实用技法”的讲解非常具体,比如如何控制运笔的速度来调整墨量的浓淡,如何在转折处巧妙地“提”笔以制造顿挫感。我试着按照书中的指导,在写一些日常记录时刻意运用了这些技巧,效果立竿见影,原本死板的字迹立刻变得鲜活起来。这让我体会到,真正的书法美感并不一定需要宣纸和狼毫笔才能实现,关键在于对笔墨特性的理解和运用。

评分从一个资深书法爱好者的角度来看,这本书在传承经典与面向现代书写之间找到了一个绝佳的平衡点。米芾的书法风格向来以“刷字”著称,其灵动跳脱的特点对很多初学者来说反而难以把握。但这本字帖的编者显然对这一点有深刻的洞察。他们没有全盘照搬,而是巧妙地引入了现代书写工具的特性,比如中性笔的圆珠笔尖特性,来“软化”和“驯服”米芾笔法的尖锐和难以控制之处。书中的部分范例,特意选择了用日常最常见的签字笔来完成,这极大地拉近了传统与日常生活的距离。读完后我最大的感受是:书法不再是高高在上的艺术殿堂里的事物,它完全可以融入到我们日常的每一个书写瞬间。这本书不仅是教我写字,更是教我如何用更开放的心态去接触和欣赏传统艺术,让我对未来如何提升自己的书写水平充满了期待和清晰的规划。

评分这本书刚到手没几天,就被我里头那些精妙的行书字帖给吸引住了。我一直苦于自己的字迹不够灵动,总感觉少了一股“气韵”。看了这本帖子的部分内容后,真是豁然开朗。它不是那种枯燥地让你机械模仿的教材,而是像一个经验老到的老师在手把手地教你如何去“体会”米芾的笔法。比如,书中对“蚕头燕尾”的描摹和解释就特别到位,用了很多形象的比喻,让我一下子就抓住了那种收放自如的感觉。而且,它的排版设计也很用心,留白恰到好处,既不会让人觉得拥挤,又保证了足够的练习空间。我尤其喜欢它在讲解某个特定字时的结构分析,那不是简单的笔画拆解,而是深入到米芾写这个字时的心境和结构逻辑中去。对我来说,这本字帖更像是一本书法艺术的入门指南,让我对手写的热情重新点燃了起来。我已经开始尝试用不同的笔来临摹了,发现那种流畅感真的出来了,这对我这个书法初学者来说,简直是太及时的“雨露甘霖”了。

评分这套字帖的练习体系设计得非常科学和循序渐进,这点非常适合像我这样有一定基础但想进行专项突破的学习者。它不像有些字帖那样上来就让你临摹整篇大作,而是将米芾的精髓拆解成了一个个可以独立攻克的“小关卡”。比如,它会先集中练习米芾标志性的“八面出锋”,然后过渡到特定笔画的组合,最后才是整字的结构练习。这种模块化的学习方式极大地降低了学习的挫败感。每当你攻克了一个小技巧,那种成就感会直接转化为下一部分的学习动力。我特别欣赏它在讲解“欹侧取妍”时所下的功夫,书中用很多对比图,清晰地展示了什么样的倾斜是“有力的倾斜”,什么样的倾斜是“失衡的倾倒”。这种细致入微的区分和指导,让我在临摹过程中能够时刻保持警惕,避免陷入盲目模仿的误区。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有