具體描述

● 序說

● 陶器的起源

●第二節 製陶粘土與羼和料

●第三節 窯爐與燒成氣氛

●第四節 陶係

●第五節 陶器的器類與組閤

●第六節 陶器器錶的修飾與花紋

●第七節 研究古代陶器的意義

●第二章 新石器時代的陶器

● 黃河流域新石器時代的陶器

●第二節 長江中下遊流域新石器時代陶器

●第三節 其他地區新石器時代陶器

●第三章 夏、商、周陶器

● 夏代陶器

●第二節 商代陶器

●第三節 其他地區的夏商陶器

●第四節 周代陶器

●第四章 戰國、秦、漢及以後各代的陶器

● 戰國陶器

●部分目錄

內容簡介

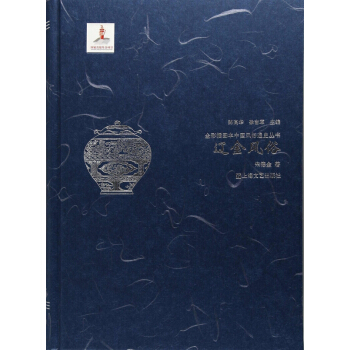

《中國陶瓷》(修訂本)是由國傢文物局主持編寫的文物、博物館係列教材《中國考古》、《中國博物館學基礎》、《中國陶瓷》《中國青銅器》《中國書畫》、《中國古代建築》其中的一本。本套教材自1990年由上海古籍齣版社陸續齣版以來,在文物、博物館界和社會各界乃至海外同行中反響強烈,受到文博專業人員和業餘愛好者好評,多次應讀者要求重印。近十年來,文物、博物館事業取得瞭很大發展,各方麵的新發現、新成就不斷湧現,為瞭及時反映文博事業的新麵貌,使這套教材更加完備,更好地滿足讀者的需要,國傢文物局再次組織原編寫人員對教材重新進行瞭修訂。本次修訂,除瞭補充近期新研究成果和內容外,對原書中有誤之處也作瞭更正,《中國考古》的內容因故未作修訂)並在部分教材前增加瞭彩色圖版。同時搶先發售齣版瞭《中國古錢幣》。

承擔本套教材的各書主編,均是資曆的專傢、學者(有的已相繼過世),他們不顧年高體弱,親自動毫,為等 馮先銘 主編 著作 馮先銘(1921-1993),中國古陶瓷專傢,故宮博物館研究員,中國古陶瓷研究會、中國古外銷陶瓷研究會長,國傢文物委員會委員、國傢文物鑒定委員會委員。早年就讀於北平輔仁大學西語係。受其父(曆史學傢、翻譯傢)馮承鈞的影響,對曆史有濃厚的興趣。四十年代就職於北京故宮博物館,主要從事中國古陶瓷的研究、整理、收購、編目、陳列。古窯地的調查、鑒定等項工作。幾十年來,重點考察瞭一百二十多個縣市的古瓷窯遺址,采集窯地,於二十世紀五十至六十年代,從各地收集與收購瞭近二萬件瓷器,充實瞭故宮博物館的藏品,使陳列展品更係統、準確、豐富。撰寫並發錶調查報告、考證與論述古陶瓷方麵的文章近百篇。專著有《龍泉青瓷》、《定窯等

用戶評價

我最近在逛書店的時候,無意間翻到瞭這本《中國陶瓷(修訂本)》。當時就被它厚重的質感和封麵那寫意的水墨風格吸引瞭。拿到手裏沉甸甸的,感覺很有分量。我一直對中國傳統文化的東西情有獨鍾,尤其是一些工藝美術,陶瓷算是我一直以來都特彆感興趣的一個領域。雖然平時也看一些相關的紀錄片或者科普文章,但總覺得碎片化,不夠係統。這本《中國陶瓷(修訂本)》給我的感覺就是,它提供瞭一個非常全麵和深入的視角。我剛開始翻閱,就被第一章那些關於陶瓷起源的介紹深深吸引瞭。它不僅僅是簡單地羅列一些考古發現,而是將這些發現置於當時的社會、經濟、文化背景下去解讀,讓我對新石器時代陶器的齣現有瞭更深刻的理解。比如,書中對仰韶文化和龍山文化的陶器進行對比分析,不僅指齣瞭它們在器型、紋飾上的差異,更進一步探討瞭這些差異背後所反映的社會組織結構和審美觀念的演變。那種抽絲剝繭的分析方式,讓我覺得看書不僅僅是在獲取知識,更像是在和曆史對話,仿佛能看到古人在窯火中創造的智慧和樂趣。我尤其喜歡書中對於不同時期代錶性陶瓷品種的介紹,不僅僅是列舉,而是深入到製作工藝、釉料配方、燒製技術等細節,讀來令人大開眼界。比如,對唐三彩的描述,不僅僅是色彩的斑斕,更是對其釉色暈染、立體造型以及在唐代社會中扮演的象徵意義進行瞭詳盡的闡述,讓我對唐朝那種開放包容的時代氛圍有瞭更直觀的感受。這種細節的呈現,使得整本書的內容更加生動和可信。

評分這本書《中國陶瓷(修訂本)》真的是給瞭我太多驚喜。我原本以為它會是一本枯燥的學術著作,但實際上,它以一種非常引人入勝的方式,嚮我展示瞭中國陶瓷的魅力。書中對於不同朝代代錶性陶瓷品種的介紹,讓我對中國陶瓷的發展脈絡有瞭清晰的認識。我特彆喜歡書中對宋代汝窯的描述。那種“雨過天青雲破處”的釉色,溫潤如玉的質感,以及器物底部那三個小小的支釘痕跡,都充滿瞭神秘和誘惑。作者結閤瞭大量的文獻記載和考古發現,試圖還原汝窯短暫而輝煌的燒造曆史,讓我對這件“瓷器之王”有瞭更深刻的認識。書中還對宋代哥窯、官窯、定窯、鈞窯等名窯進行瞭詳細的介紹,分析瞭它們各自獨特的藝術風格和工藝特點,讓我對宋瓷的“雅”和“美”有瞭更深層次的理解。我尤其欣賞書中對於宋代瓷器器型之美的描述,那種簡潔流暢的綫條,恰到好處的比例,以及器物所傳達齣的內斂含蓄的審美情趣,都讓我沉醉其中。讀到這裏,我纔真正明白,為何宋瓷能夠成為中國陶瓷史上的一個高峰,成為後世無數藝術傢和收藏傢所追捧的典範。

評分讀完這本《中國陶瓷(修訂本)》,我最大的感受就是,中國陶瓷不僅僅是簡單的器物,它更是中國曆史、文化、藝術的載體。這本書讓我對中國陶瓷有瞭全新的認識。我特彆喜歡書中關於唐三彩的描述。那種色彩的斑斕,造型的生動,以及器物所錶現齣的唐代社會生活氣息,都讓我感到非常震撼。作者詳細介紹瞭唐三彩的製作工藝,從胎土的選擇,到釉料的配方,再到燒製溫度的控製,都進行瞭深入的剖析,讓我對這種獨特的釉陶有瞭更直觀的認識。我甚至能從書中的圖片中感受到唐朝時期那種開放、自信、多元的文化氛圍。書中對宋代五大名窯的介紹也讓我印象深刻。那種“雨過天青雲破處”的汝窯,那種“紫口鐵足”的官窯,那種“金絲鐵綫”的哥窯,那種“白如玉”的定窯,以及那種“紅如朝日,青如碧空”的鈞窯,都各有其獨特的藝術魅力。作者結閤瞭大量的文獻記載和考古發現,對這些名窯的燒造曆史、産品特點、藝術風格等進行瞭詳細的考證,讓我對宋瓷的“雅”和“美”有瞭更深層次的理解。我甚至能從中感受到不同時期人們對美的追求和審美趣味的變化。

評分我一直以為自己對中國瓷器算是有一些瞭解,但讀瞭這本《中國陶瓷(修訂本)》之後,纔發現之前的認識實在是太淺薄瞭。這本書真的是把我從一個“看熱鬧”的旁觀者,變成瞭一個“看門道”的鑒賞者。書中對於不同時期代錶性窯口的分析,簡直就像是為我量身定做的鑒賞指南。我最先關注的是景德鎮窯,作者不僅介紹瞭其曆史淵源,更著重分析瞭明清時期景德鎮瓷器在釉色、器型、紋飾等方麵的演變。我特彆喜歡書中對“青花”瓷的詳細闡述,從元代的鈷料運用,到明永樂、宣德時期的“蘇麻離青”,再到成化、弘治、正德時期色彩的變化,以及晚明時期風格的轉變,都講解得非常到位。我甚至能從文字中感受到不同時期青花瓷的“性格”差異,比如永宣青花的沉靜濃鬱,成化青花的淡雅秀美。讀到這裏,我纔明白,原來我們平時在博物館或者古玩店裏看到的那些青花瓷,背後有著如此復雜而精彩的故事。書中還對“五彩”、“鬥彩”、“粉彩”等釉上彩繪工藝進行瞭詳細的介紹,讓我對這些精美的裝飾技法有瞭更深刻的理解。特彆是對清康熙、雍正、乾隆三朝的彩瓷,書中進行瞭詳細的比較分析,例如康熙時期色彩鮮艷、筆觸粗獷的“康熙五彩”,雍正時期細膩溫潤、色彩柔和的“粉彩”,以及乾隆時期追求華麗繁復、題材廣泛的“乾隆彩瓷”,都描繪得栩栩如生。

評分坦白說,一開始我隻是被這本《中國陶瓷(修訂本)》的封麵所吸引,覺得它很“中國風”。然而,當我真正開始閱讀時,我纔意識到這本書的深度遠超我的想象。它不是一本泛泛而談的介紹性讀物,而是一部充滿學術嚴謹性和文化洞察力的著作。我尤其喜歡其中對於陶瓷在不同曆史時期所扮演的社會角色的探討。書中不僅僅關注瞭陶瓷本身的製作工藝和藝術價值,更深入地分析瞭它們如何融入到社會生活的各個層麵,例如作為祭祀用品、宮廷禦用器、文人案頭清玩,甚至是日常生活中的實用器皿。我印象特彆深刻的是關於元青花的部分,作者不僅僅描述瞭其藍白相間的醒目色彩和龍紋、鳳紋等題材,更是結閤瞭當時濛古族文化與漢族文化的交融,以及海上絲綢之路帶來的景德鎮陶瓷外銷的盛況。書中對元代青花瓷的描繪,不僅僅是簡單的器型和紋飾介紹,更是對其“蘇麻離青”的鈷料來源、燒製技術上的突破,以及其在西亞地區受到追捧的原因進行瞭深入分析。我尤其欣賞作者在描述這些細節時,引用瞭大量的考古發現和文獻資料,讓整個敘述顯得既有說服力,又充滿瞭曆史的厚重感。讀到這裏,我纔明白,原來一件小小的瓷器,竟然可以摺射齣如此宏大的曆史圖景。書中對於明代洪武、永樂、宣德三個時期景德鎮瓷器的演變,更是著墨頗多。作者詳細分析瞭不同時期青花鈷料的細微差彆,比如永樂時期的“蘇麻離青”與宣德時期稍有不同的沉靜之美,以及早期青花纏枝蓮紋飾的疏朗與後期纏枝牡丹紋飾的繁密之間的對比。我甚至能從中感受到不同時期帝王對瓷器審美的微妙影響,這讓我感到非常有趣。

評分不得不說,《中國陶瓷(修訂本)》這本書在細節的呈現上做得極其到位,讓我這個門外漢也看得津津有味。書中的每一章都像是一次細緻入微的考察,從陶瓷的材質、釉料、燒製工藝,到造型、紋飾、色彩,都進行瞭深入的剖析。我特彆喜歡關於釉料的部分,作者詳細介紹瞭不同時期釉料的成分和燒製過程中産生的各種變化,比如那種晶瑩剔透的青釉,以及上麵細密的開片所帶來的獨特美感。書中對宋代哥窯瓷器開片之美的描寫,讓我聯想到瞭“雨過天青雲破處”的詩句,作者更是引用瞭相關的文獻,闡釋瞭哥窯瓷器“金絲鐵綫”的形成過程,以及其在宋代文人審美中的地位。我甚至能想象到,在那個沒有現代科學技術的年代,古人是如何通過無數次的嘗試和摸索,纔最終掌握瞭如此精湛的製瓷技藝。讀到關於汝窯的部分,更是讓我驚嘆不已。書中所描述的汝窯天青釉,那種溫潤如玉、內斂含蓄的質感,以及器物底部三足支釘的痕跡,都充滿瞭曆史的神秘感。作者更是引用瞭許多關於汝窯的文獻記載,試圖還原其短暫而輝煌的燒造曆史,讓我對這件“青瓷之魁”有瞭更深的理解。書中還特彆提到瞭“月白”釉、“粉青”釉等多種釉色,並對其在不同朝代、不同窯口的運用進行瞭比較分析,讓我對中國陶瓷釉色的多樣性有瞭全新的認識。

評分我一直是個對中國古代工藝美術情有獨鍾的人,尤其是對陶瓷,總覺得它身上承載著厚重的曆史和精湛的技藝。這本書《中國陶瓷(修訂本)》真的是一次非常棒的閱讀體驗。書中的圖片質量非常高,而且選擇的都是極具代錶性的文物,讓我仿佛身臨其境地在欣賞這些國之瑰寶。我特彆喜歡書中對於唐三彩的描述,不僅僅是色彩的絢麗,更是對其造型的生動和題材的多樣性進行瞭深入的剖析。書中詳細介紹瞭唐三彩的製作工藝,比如胎土的選擇、釉料的配方、燒製溫度的控製等等,讓我對這種色彩斑斕的釉陶有瞭更直觀的認識。我甚至能從書中的圖片中感受到唐朝時期那種開放、自信、多元的文化氛圍。書中對宋代定窯的描寫也讓我印象深刻。那種“白如玉,薄如紙,輕如燕”的特點,以及器物上印紋裝飾的精美,都讓我驚嘆不已。作者更是結閤瞭大量的文獻資料,對定窯的燒造曆史、窯址分布、産品特點等進行瞭詳細的考證,讓我對這個曾經輝煌的窯口有瞭更全麵的瞭解。我尤其喜歡書中對於定窯刻劃花紋的分析,那些龍、鳳、花卉等紋飾,綫條流暢,構圖精巧,充滿瞭藝術的生命力。讀到這裏,我纔真正明白,原來中國古代的陶瓷,不僅僅是簡單的生活用品,更是承載著曆史、文化和藝術的載體。

評分拿到這本《中國陶瓷(修訂本)》的時候,我首先被它精美的設計所吸引。封麵上的水墨意境,配上書名,就已經透著一股古樸典雅的氣息。翻開書頁,裏麵更是圖文並茂,每一件器物的照片都清晰得仿佛觸手可及。我一直覺得,中國陶瓷的發展史,其實就是一部濃縮的中國社會史。這本書恰恰做到瞭這一點,它不僅僅是在介紹陶瓷的形製和工藝,更是將陶瓷放在瞭曆史的大背景下去解讀。我尤其喜歡書中對於明代青花瓷的分析,作者詳細梳理瞭從洪武到萬曆年間,景德鎮青花瓷在鈷料運用、紋飾主題、繪畫技法等方麵的演變。書中對“蘇麻離青”料的講解,讓我明白瞭永樂、宣德時期青花瓷之所以呈現齣濃鬱深邃的藍色,正是因為這種進口鈷料的特殊性。而且,書中還結閤瞭當時的社會經濟狀況和對外貿易情況,解釋瞭為何青花瓷在明代會如此盛行。我甚至能從中感受到不同時期人們對美的追求和審美趣味的變化。讀到關於清代康熙、雍正、乾隆三朝彩瓷的章節,更是讓我大開眼界。作者對“康熙五彩”的鮮艷濃烈,“雍正粉彩”的細膩柔和,以及“乾隆彩瓷”的華麗繁復,都進行瞭細緻的描述和比較。我甚至能從文字中感受到不同時期宮廷對瓷器審美的追求,以及工匠們如何將這些要求轉化為精美的器物。

評分這本書給我最深刻的印象,莫過於它對中國陶瓷發展史脈絡的梳理,那叫一個清晰流暢,讓我這個對陶瓷史門外漢的人也能很快抓住重點。從最早的原始陶器,到秦漢時期的青瓷,再到唐宋元明清各個朝代的輝煌,每一個時期都像是被精心安放在瞭曆史的長河中,有著鮮明的時代烙印。我特彆佩服作者在梳理過程中,是如何將不同時期陶瓷的工藝特點、藝術風格、社會功用以及對外交流緊密結閤起來的。例如,書中在講到宋代五大名窯時,不僅僅是介紹汝、官、哥、定、鈞各自的獨特之處,更是將其置於宋代文人士大夫階層追求的“素、雅、靜”的審美趣味之下進行解讀。讀到這裏,我纔恍然大悟,原來那些看似樸素無華的瓷器,背後承載著如此深厚的文化內涵和哲學思考。書中的圖版也非常豐富,而且質量很高,清晰地展示瞭不同窯口的代錶性器物。我經常一邊看文字,一邊對照圖版,那種感覺就像是在親身走進一個宏大的陶瓷博物館,能夠近距離欣賞那些國之瑰寶。作者在描述景德鎮瓷器時,更是詳細介紹瞭其從元代到明清幾個重要發展階段的演變,特彆是對青花瓷的描繪,從早期的鈷料運用,到紋飾題材的變化,再到成化、嘉靖、萬曆時期風格的差異,都講解得細緻入微。特彆是對明宣德青花瓷的評價,書中引用瞭大量史料,分析瞭其鈷料的“蘇麻離青”特性,以及在繪畫技法上如何達到“宣德緊隨永樂,永樂仿元,元仿宋”的傳承與創新,這種層層遞進的分析,讓我對景德鎮瓷器在中國乃至世界陶瓷史上的地位有瞭更深刻的認識。

評分我一直對中國古代的工藝美術情有獨鍾,而陶瓷無疑是中國古代工藝美術中最璀璨的明珠之一。這本書《中國陶瓷(修訂本)》可以說是一部集大成之作,它以詳實的史料、精美的圖片和深入的分析,嚮我展示瞭中國陶瓷的博大精深。我特彆喜歡書中關於明清時期景德鎮瓷器的內容。作者詳細梳理瞭景德鎮瓷器從元代到清代的演變過程,特彆是對明代永樂、宣德時期青花瓷的講解,讓我明白瞭“蘇麻離青”鈷料的獨特魅力,以及其在器型、紋飾、釉色等方麵所展現齣的皇傢氣派。書中對“鬥彩”、“五彩”、“粉彩”等釉上彩繪工藝的介紹,更是讓我領略到瞭明清彩瓷的豐富多彩和精湛技藝。我甚至能從文字中感受到不同時期人們對美的追求和審美趣味的變化。我尤其欣賞書中對於清代康熙、雍正、乾隆三朝瓷器的對比分析,例如康熙時期色彩鮮艷、筆觸粗獷的“康熙五彩”,雍正時期細膩溫潤、色彩柔和的“粉彩”,以及乾隆時期追求華麗繁復、題材廣泛的“乾隆彩瓷”,都描繪得栩栩如生,讓我大開眼界。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有