具体描述

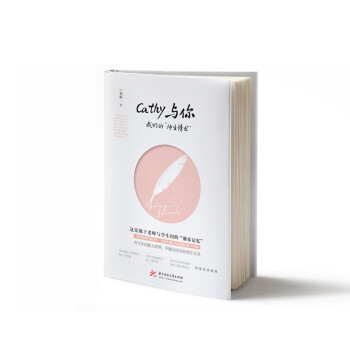

这是一本设计独特、饱含真情的“师生情书”,也是属于作者刘畅对个人教学记忆的温馨回顾。她穿过漫漫时光,怀着欣慰与满足之情,一字一句写下每一位学生与她之间的故事,并分享那些散落在记忆里的来往信件、贺卡、珍贵合影,以及自己多年来的教学感悟、从教心路历程和真实图景,以点带面,用真实的一手素材,展现教师职业的个人素养和初心,并用师生间积极而美好的互动阐释自己对教师身份的理解和认同。

正如why I Teach这本英文小册子所说,“我之所以教书,是因为与刚开始呼吸的学生相处,有时候我会发现,我与他们,非常神奇地,紧密关联,息息相通”。作者对此也深有感触——那些学生也是她缘何执教的真正原因,她享受与学生“共同呼吸”的过程,并视其为一生珍宝。

阅读本书,希望你能在字里行间感受到年轻生命奋发向上的力量、学子的赤子之心、为人师者的诲人不倦以及世间珍贵的浓浓师生情。

目 录:

辑一 忆当时年少

1996 级 | 邓 弘

1998 级 | 肖洋

1998 级 | 赵松青

1999 级 | 张 萌

1999 级 | 耿华等

2000 级 | 刘晓云、刘宇、王皎等

2000 级 | 闫欢

2000 级 | 飞龙

2001 级 | 赵青

2001 级 | 徐德昭

2004 级 | 孙海定

2005 级 | 韩霞

2005 级 | 董一鹏

2005 级 | 田一

2006 级 | 李玉杰

2006 级 | 王宇翔等

2007 级 | 王金花、杨丹青等

2009 级的学生们

2008 级研究生 | 喻秀文

出国培训班 | 李保江、李虎等

新东方 | 张熙、骆静、杨磊等

吕志兰

来自学生们的评价

来自学生们的卡片

与学生们的合影

辑二 望如歌岁月

一、教学那些年

关于逃课

为了什么

Cathy 在她的“宫殿”

十年随感

每一次课都是约会

二、生活二三事

我与王萌

我们爱的 Don

他人绽放的微笑

也有一个梦想

几个感动瞬间

有意思的人

假如此生没有走过

来自学生们的邮件

来自中国工程院英语培训班学员们的评价

来自同事的评价

后记

编辑推荐:

1.这是一本设计独特、饱含真情的“师生情书”。十余载教学生涯,一封封珍贵往来信件,百余张凝聚浓浓情意的贺卡与照片,你能在字里行间感受到极为真挚、积极而美好的师生情谊。

2.全书四色印刷,封面采取镂空设计,内外双封。书中珍藏百余幅作者与学生的合影、贺卡和照片,一封封老师与学生间的互动信件,一定能让你在某个瞬间忆起当时年少的时光,想起那值得回望的人和事。

刘畅的教育观(没有基于艰深的理论,而是出于朴素的、神性的爱)值得我国的教育者、尤其是教育管理者反思。长期以来,我们的教育总是按照某种预期和目的去培养学生,不是从学生那个“你”出发,而是从“我”出发,实际上这是一种工具主义的教育观。刘畅从学生那个“你”出发,这就是教育者真正的善,是大善。这种善会浸透学生的灵魂,学生能够更好地成为他们自己。

——中国工程院院士、华中科技大学原校长 李培根

天下大师者不少,老师更多,为何刘畅能记住那么多学生,而且是学生的点点滴滴。天下大学者不少,学生更多,为何有那么多学生能记住刘畅,而且是刘畅曾给的字字句句。原来是爱,刘畅把知识教成了爱,学生把爱学成了知识,爱一般的知识是会升华的,知识成了爱是永恒的。

——中国工程院副院长、院士,第四军医大学原校长 樊代明

2002年我到武汉创办武汉新东方学校,当然,也就有了后来关于武汉的很多故事,很多人物和“传说”。而在这些人物中,有相当多的有激情、有梦想、有学习力和向上精神的老师。而在这些老师中,刘畅是一个能代表这些老师的“标杆符号”。

——跟谁学创始人、董事长兼CEO,新东方教育科技集团原执行总裁 陈向东

作者介绍:

刘畅,语言学及应用语言学博士,曾任华中科技大学外国语学院副教授,2000年获“华中科技大学青年教师教学竞赛”一等奖,2010年被评为“华中科技大学十佳青年教工”,所执教课程连年被学生评为“满意课堂”;曾执教于武汉新东方学校,多次被评为新东方教育科技集团“教师”,现任中国工程院办公厅知识中心办公室副主任,负责联合国教科文组织国际工程科技知识中心(IKCEST)的管理工作。

作为一名教师,她切实践行“以学生为中心”的教育理念,过往所教学生许多成为其一生挚友,留下珍贵回忆无数。

用户评价

这本书简直是心灵的栖息地,每一次翻开,都仿佛进入了一个宁静而又充满活力的世界。作者的文字有一种魔力,能将日常生活中那些细微的情感捕捉得淋漓尽致,让人在不经意间就湿了眼眶。我尤其欣赏作者在叙事上的那种从容不迫,她从不急于抛出结论,而是像一位经验丰富的老友,娓娓道来,引导着读者去体会每一个转折背后的深意。比如,书中描绘的那个关于“等待”的章节,那种时间被拉长又被赋予了全新意义的感受,至今在我脑海中挥之不去。那种细腻到近乎苛刻的观察力,让我想起自己那些被忽略的瞬间,那些本以为早已遗忘的场景,都被作者用文字重新点亮,焕发出新的光彩。这本书不仅仅是文字的堆砌,更像是一场精心策划的内心漫步,让人在跟随作者的脚步时,也完成了对自我的一次深刻审视与和解。它教会我,真正的力量往往蕴藏在最柔软的那些部分里。

评分这本书的语言风格简直是一股清流,清新而不失力量。它没有使用太多华丽的辞藻来堆砌辞藻,而是依靠精准而富有画面感的动词和形容词,勾勒出清晰可感的场景。比如,作者描述清晨阳光穿过百叶窗投下的光影时,那种“被切割的、带着金属质感的温暖”,读起来简直就像电影慢镜头。我是一个对文字质感要求很高的人,很多畅销书读起来总觉得漂浮,但这本书却有着扎实的“泥土感”,即便写的是最飘渺的情感,也让人觉得脚踏实地。而且,作者对节奏的把握令人称奇,时而急促如骤雨,时而舒缓如夏日微风,完美地配合了情节的起伏,让阅读过程充满了张力和愉悦。我甚至会特意把一些句子抄录下来,不仅仅是因为它们优美,更是因为它们提供了构建高质量日常对话的范本。

评分坦白说,我一开始是被这个书名吸引的,带有一丝好奇与探究的意味,但真正读进去之后,才发现它远远超出了我对一个“关系探讨”类书籍的预期。这本书最让我震撼的地方,在于它对“教育”这个概念进行了颠覆性的重构。它探讨的不是知识的传授,而是生命对生命的深刻影响,那种潜移默化、润物无声的力量。作者没有美化任何一方,坦诚地展示了师者心中的挣扎与成长,也揭示了受教者在挣脱旧有框架时的阵痛。这种双向的、平等的审视,让这本书显得尤为珍贵。它没有提供廉价的成功学公式,而是提供了一套更接近真实人生的“动态平衡”模型。读完后,我开始重新审视自己与身边那些“引路人”的关系,明白了那些看似不经意的互动,可能早已在我生命中埋下了重要的伏笔。

评分这本书的排版和装帧设计也值得称赞,它成功地为内容增添了一种仪式感。从纸张的触感,到字体选择的克制,都透露出出版方对这部作品的尊重。更重要的是,内容本身具有极强的代入感和共鸣性,尤其是对于那些经历过某种特定时期(比如青春期的迷茫或是初入职场的青涩)的读者来说,这本书简直就是一本私人日记的解锁钥匙。它没有刻意去迎合大众的口味,反而坚持自己的叙事逻辑,这种“不妥协”的态度,反而赢得了更深层次的忠诚读者。我发现,我在阅读过程中,会不自觉地在脑海中替换掉书中的人名,将这些细腻的情感投射到我自己的生活中去,这才是好书的最高境界——它让你成为故事的一部分,而不是一个旁观者。它让我觉得,我的那些小情绪、小困惑,都是被看见、被理解的。

评分读完这本书,我感觉自己的世界观像被重新校准了一般。它不是那种上来就给你灌输宏大哲学的作品,而是通过一系列看似分散却又紧密相连的小故事,构建起了一个关于“连接”的宏大主题。那位虚构或真实的主人公,她处理人际关系的方式,尤其是在面对冲突和误解时所展现出的那种成熟与智慧,让我受益匪浅。我特别喜欢作者在构建人物弧光时所采用的非线性叙事手法,它迫使读者必须主动去拼凑和理解人物内心的复杂性,而不是被动接受一个被描绘好的形象。这种阅读体验,极大地锻炼了我的共情能力。我常常会暂停下来,想象如果是我处在那个情境中,会做出怎样的选择,而往往,作者笔下人物的选择,总是更具深度和远见。这本书就像一面棱镜,折射出人性的多面光彩,值得反复咀嚼和品味。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有