具体描述

| 图书基本信息 | |||

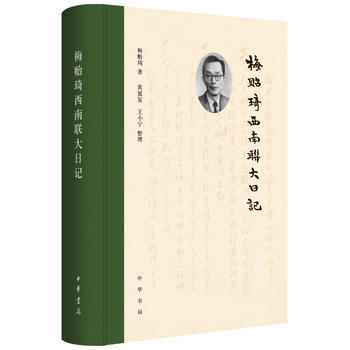

| 图书名称 | 梅贻琦西南联大日记 | 作者 | 梅贻琦、黄延复、王小宁 |

| 定价 | 45.00元 | 出版社 | 中华书局 |

| ISBN | 9787101131857 | 出版日期 | 2018-05-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 精装 |

| 开本 | 32开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 梅贻琦先生字月涵,1931年至1948年任清华大学校长。1937年,抗日战争时,清华与北大、南开三校合并为西南联合大学,梅贻琦任国立长沙临时大学校务委员会常务委员,翌年任西南联合大学校务委员会常委兼主席,一直到抗战胜利。《梅贻琦西南联大日记》即收录了梅贻琦先生从1941年到1946年在昆明主持清华大学和西南联合大学校务时期的日记(其中有间断和不少缺失)。 日记所记录的时间正是西南联合大学在昆明八年的关键时期,真实记录了梅贻琦先生的思考活动、经历见闻。首先,物价飞涨,生活紧张,不少教工增加收入,而学校领导到处筹款,设法增加教职员工补助。第二,经常跑警报,生命财产没有保障,当时敌机经常来轰炸昆明,日记中有炸毁联大财产、炸死联大职工的记录。第三,校务繁重,梅贻琦先生同时掌西南联大和清华大学,事务繁重可想而知。第四,应酬频繁。为了维持联大,争取科研、教学经费,提高联大的声誉,一要和中央各部委、地方打交道,二是要和金融界、银行界打交道,三是要和军界打交道,四是进行国际联系,接待外国使团、学者,等等。 可以说《梅贻琦西南联大日记》和《郑天挺西南联大日记》一样,是了解、研究西南联大历史的一手资料,具有很高的价值。 |

| 作者简介 | |

| 梅贻琦(1889—1962),字月涵,天津人。批庚款留美学生,1914年,由美国伍斯特理工学院学成归国,历任清华学校教员、物理系教授、教务长等职,1931—1948年,任清华大学校长,西南联大常委会主席。 |

| 目录 | |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

当《梅贻琦西南联大日记》湖北新华书店版静静地躺在我的书桌上时,一种庄重感油然而生。这本书不仅仅是一部个人日记,它更是一份沉甸甸的历史文献,承载着一个时代的记忆和一群知识分子的风骨。我一直对西南联大那段烽火岁月中的教育传奇充满敬畏,而在其中扮演着核心角色的梅贻琦先生,更是我心中一位堪称“大师”的典范。他身上那种“寡言、静默、坚忍”的气质,与乱世中的喧嚣形成了鲜明的对比,却又蕴含着巨大的力量。我深信,他的日记,一定能为我们揭示那段艰难办学的背后,有多少不为人知的艰辛与不易,有多少智慧与担当。我尤其想了解,在物质极度匮乏、生存环境异常恶劣的情况下,梅先生是如何维系学术的尊严,如何激发师生的治学热情,如何处理复杂的师生关系和行政事务。这本由湖北新华书店精心出版的版本,其精美的装帧和清晰的印刷,无疑为我提供了一个绝佳的阅读体验,让我能够更专注于内容本身,沉浸在那段波澜壮阔的历史之中,感受梅先生那份穿越时空的教育情怀。

评分这本书,《梅贻琦西南联大日记》湖北新华书店版,甫一入手,便被其沉甸甸的质感和素雅的封面所打动。我一直对那个动荡年代里的西南联大心生向往,认为那是中国教育史上一个近乎神话般的存在。而梅贻琦先生,作为联大的灵魂人物,他的名字本身就代表着一种风骨,一种坚守。我购买这本书,最核心的动力,便是想通过他最私密的日记,去触碰那个时代的脉搏,去感受那位传奇校长在硝烟弥漫中,是如何维系一所大学的生命,如何守护学术的尊严。我深知,日记往往是最真实的记录,它不会像官方史书那样带着某种目的去叙述,而是最直接地反映一个人的思想、情感和行动。我迫切地想知道,在物质极度匮乏、生活条件艰苦卓绝的条件下,梅先生是如何思考教育的本质,如何处理师生间的关系,如何应对各种压力,以及他内心深处对国家民族的关怀。这本由湖北新华书店推出的版本,其精美的印刷和考究的装帧,为我提供了绝佳的阅读体验,让我能更专注地沉浸其中,与梅先生一同“穿越”回那个令人敬仰的年代。

评分刚拿到《梅贻琦西南联大日记》湖北新华书店这本厚重的书,我并没有急着翻阅,而是先仔细端详了它的外包装和内页的印刷。不得不说,湖北新华书店在图书出版方面确实有着匠心精神。书的纸张厚实,触感温润,散发着淡淡的油墨香,这在如今追求快餐式阅读的时代显得尤为难得。翻开扉页,梅贻琦先生那沉稳的笔迹跃然纸上,仿佛穿越了时空的阻隔,与我面对面交流。我之所以选择购买这本,是因为我对西南联大那段历史一直充满好奇。在国家危难之际,一所大学能够克服万难,坚持办学,并将无数优秀的学子培养成才,这本身就是一件令人震撼的事情。而梅贻琦先生,作为联大的校长,他的角色之重要不言而喻。我渴望从他的日记中,了解他当时是如何思考教育的本质,如何处理繁杂的事务,如何鼓舞士气,如何面对内外部的压力。我知道,日记往往是最真实、最私人化的记录,它不会有太多粉饰,也不会刻意拔高,能够更直接地反映一个人的思想和情感。我想通过阅读这本书,不仅仅是了解一段历史,更是去感受梅先生那份超然物外的智慧和对教育的赤诚之心,这对于我这个身处和平年代、却依然在教育领域工作的人来说,具有重要的启示意义。

评分当《梅贻琦西南联大日记》湖北新华书店版呈现在我眼前时,我感到一种莫名的激动。对西南联大的历史,对梅贻琦先生这位教育大家,我一直怀有深深的敬意和好奇。这本被誉为“联大精神”重要载体的日记,无疑是一扇了解那个特殊时期教育生态的窗口。我更看重的是,日记所展现的真实性,它记录的,应当是梅先生最本真的思考和最直接的感受。我期待着,能够从这些字里行间,看到他如何应对时局的变迁,如何处理学校的日常事务,如何与师生们共渡难关,以及他内心深处的忧虑与期盼。这不仅仅是对一段历史的追溯,更是对一种教育理念和人格力量的探寻。我相信,梅先生的日记,一定蕴含着超越时代的智慧,能为我们今天的教育工作者提供深刻的启示。湖北新华书店版的出版,让这部珍贵的史料得以更广泛地传播,其精美的印装质量,也保证了阅读的舒适度,让我在翻阅每一页时,都能感受到历史的温度和人文的厚重。

评分这本《梅贻琦西南联大日记》湖北新华书店版,对我来说,不仅仅是一本书,更是一座连接历史与现实的桥梁。我对西南联大的历史一直充满浓厚的兴趣,尤其是梅贻琦先生,作为那位“寡言、静默、坚忍”的教育家,他身上所散发出的那种人格魅力和教育智慧,总是让我深感折服。我之所以选择入手这本书,是希望能够通过他最真实、最直接的日记记录,去了解那个在抗战烽火中诞生的奇迹。我想知道,在那个颠沛流离、物质极度匮乏的年代,他作为一校之长,是如何思考教育的意义?是如何在艰难的环境下,维系学术的火种?是如何安抚躁动不安的心灵,鼓舞士气?我想从他的笔触中,看到那个时代知识分子的坚韧不拔,看到他们对国家命运的忧虑,看到他们对学术的执着追求。湖北新华书店版的印刷质量令人称道,字迹清晰,排版合理,这无疑大大提升了我的阅读体验,让我能够更顺畅地进入到梅先生的文字世界,去感受那份历史的厚重与人文的光辉。

评分拿到《梅贻琦西南联大日记》湖北新华书店版,迫不及待地翻开,被这厚重的书页和字里行间的历史气息所吸引。我一直觉得,真正有分量的书,需要静下心来慢慢品读,而这本书显然具备这种特质。梅贻琦先生的名字,在教育界如雷贯耳,他身上所代表的那种“寡言、静默、坚忍”的教育家风范,总是让我心生敬意。西南联大,更是一个传奇,它像一颗璀璨的明珠,在民族危难的背景下熠熠生辉,培养出无数栋梁之材。我一直想深入了解,在那样艰苦的环境下,是什么支撑着这所大学运转?特别是作为校长,梅先生是如何决策,如何平衡各方力量,如何在战火中守护学术的净土?这本《西南联大日记》,无疑是我寻找答案的绝佳途径。我期待着,从字里行间,看到那个时代的缩影,感受到知识分子在乱世中的坚守与思考,体会梅先生面对困难时的冷静与从容。这本书的出版,对于我们这些后辈来说,是一种宝贵的财富,它让我们有机会近距离地接触历史,学习先辈们的智慧和品格。湖北新华书店的这个版本,无论从装帧设计还是印刷质量上,都体现了出版者的诚意,让人在阅读时更加心无旁骛,全身心地投入到那个感人的历史场景中去。

评分手捧这本《梅贻琦西南联大日记》湖北新华书店版,我仿佛触碰到了历史的脉搏。对于西南联大,以及梅贻琦先生这位教育巨匠,我始终怀有崇敬之情。我深知,日记是个人最真实的心声流露,而梅先生的日记,更是那个特殊年代知识分子精神世界的一扇窗。我购买这本书,是希望能够深入了解,在那个风雨飘摇的年代,是如何在中国教育史上留下了浓墨重彩的一笔。我期待着,从梅先生的笔触中,看到他对教育的深沉思考,对师生的关爱,对国家命运的关切。我想知道,在物质匮乏、生活艰辛的环境下,他如何保持冷静与理智,如何维系学校的正常运转,如何将“刚毅坚卓”的精神贯穿始终。这不仅仅是对历史的回溯,更是对人格力量的探寻。湖北新华书店版的出版,其精良的印刷和质感,为我提供了一个舒适的阅读环境,让我能够更沉浸地去体会那段不平凡的岁月,去感受梅先生那份淡泊名利、坚守教育的崇高情怀。

评分对于《梅贻琦西南联大日记》湖北新华书店这个版本,我只能说,它的出现,填补了我心中对那段历史的诸多空白。我一直认为,了解一个时代,最直接的方式就是通过那个时代亲历者的记录,而梅贻琦先生的日记,无疑是了解西南联大乃至整个中国近现代教育史最珍贵的史料之一。我之所以如此期待这本书,是因为我想要看到一个褪去光环的梅贻琦,一个有血有肉、有思考、有情感的普通人,他如何在国家危难之际,扛起教育的重任。我想从他的日记中,读出他对教学的理念,对学生的关怀,对国家的忠诚,对学术的坚守,以及在极端困境下,他个人的挣扎与选择。这不仅仅是为了满足我的好奇心,更是为了从中汲取力量,学习那种在逆境中不屈不挠的精神。湖北新华书店的版本,从装帧到印刷,都显得十分用心,这让我感受到了出版方对这部著作的尊重,也让我在阅读过程中,能够更加专注于文本本身,去感受那份历史的真实与温度。

评分这本《梅贻琦西南联大日记》湖北新华书店版,初次拿到手里,便被它那沉甸甸的纸张质感和古朴的封面设计所吸引。它不像市面上许多新书那样追求眼球效应,而是散发着一种历经岁月洗礼的厚重感,仿佛自带一种历史的温度。我一直对那个风云激荡的年代,以及那些在战火中坚持学术的先生们怀有深深的敬意。梅贻琦先生,作为西南联大的灵魂人物,他的名字本身就代表着一种坚韧、一种风骨。翻开书页,与其说是在阅读,不如说是在与一位穿越时空的智者对话。那些泛黄的纸页上,记录的不仅仅是日常的琐碎,更是战火纷飞中,他对教育理念的坚守,对师生安危的忧虑,对国家命运的思考。我尤其好奇,在那样艰苦卓绝的环境下,他如何维系住一所大学的运转?如何平衡学术研究与生存需求?他的日记,无疑是一扇窗,让我得以窥见那段历史的真实肌理,感受到那个时代知识分子的不屈与担当。湖北新华书店版的印刷质量也着实令人称道,字迹清晰,排版合理,阅读体验极佳,让我能够沉浸在梅先生的文字中,感受那份历史的厚重与人文的光辉。这不仅仅是一本书,更是一份珍贵的精神财富,是对那个伟大时代的致敬。

评分这本《梅贻琦西南联大日记》湖北新华书店版,拿到手里就觉得分量十足,不仅仅是它的厚度,更是它所承载的历史重量。我一直对西南联大那段在战火中依然坚持办学的传奇故事心向往之,而梅贻琦先生作为那位“最讲原则”的校长,他的思想和言行,在我心中一直具有非凡的意义。我渴望通过他的日记,去窥探那个时代知识分子的真实生活状态,去感受他们如何在极端困苦的环境下,依然对学术保持着虔诚,对教育怀有赤子之心。这不仅仅是了解历史,更是去学习一种精神,一种面对困境的韧性,一种对理想的不懈追求。我想知道,在那个动荡的年代,梅先生是如何平衡学者的身份与校长的职责,是如何在物资匮乏的情况下,想方设法维系学校的运转,又是如何在动荡的时局中,保持冷静的头脑和坚定的信念。湖北新华书店的版本,其印刷的精良和装帧的考究,都让我感受到出版方对这部重要著作的尊重,也为我提供了一个沉浸式阅读的良好环境,让我能够更好地去体会梅先生的文字,去感悟那段不朽的历史。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有