具体描述

基本信息

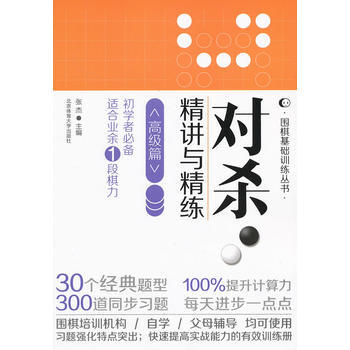

书名:对杀 精讲与精练(高级篇)

:18.00元

作者:张杰

出版社:北京体育大学出版社

出版日期:2013-03-01

ISBN:9787564412692

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.241kg

编辑推荐

内容提要

对杀可以说是计算的宝库,练习对杀的计算,对提高计算力有事半功倍的效果。张杰主编的《对杀·精讲与精练(高级篇)》所出的题目,虽然在思路上和前面大体相同,但在具体的变化上会更加复杂,对手可能的反击手段也会更多,所以需要更加精准的计算。

目录

二气的对杀

三气的对杀(一)

打劫的对杀(一)

三气的对杀(二)

有眼杀无眼

四气的对杀

打劫的对杀(二)

延气的对杀

大眼杀小眼

对杀综合运用

参考答案

作者介绍

文摘

序言

用户评价

我花了整整一个下午试图理解这本书里介绍的某个核心概念,但结果却是倍感挫败。作者似乎完全没有站在初学者的角度去思考问题,讲解方式过于跳跃和晦涩。每一个知识点的引入都显得非常突然,缺乏必要的铺垫和逻辑衔接。就好像作者默认你已经掌握了所有前置知识,直接扔给你一堆高度抽象的理论框架。更要命的是,书中的例证少得可怜,即便是为数不多的例子,其复杂度和抽象程度也远超一般学习者所能承受的范围。我不得不频繁地停下来,去查阅其他更基础的参考资料来佐证和理解书中的只言片语,这极大地打断了我的学习节奏,让我感觉自己不是在阅读一本教程,而是在破译一份密码。对于想要系统性学习某一领域的人来说,这本书的“精讲”更像是“略讲”甚至是“误导”。

评分这本书的练习部分简直是“劝退神器”,如果说讲解部分是让人费解,那么配套练习就是让人绝望。我向来认为,通过高质量的习题来巩固知识是学习过程中的重要环节,但这本书提供的练习题,其难度设置和知识点覆盖面完全不成比例。很多题目似乎是为了炫耀技巧而设计的,与实际应用中的常见问题脱节严重,显得非常“学院派”且脱离实际。更糟糕的是,书后提供的答案和解析也充满了错漏和不清晰之处。有些答案直接给出了最终结果,中间的推导过程含糊不清,根本看不出是如何一步步得出的结论。这种缺乏有效反馈的学习过程,非但不能加深理解,反而会让人对自己的掌握程度产生极大的不确定感,严重打击了学习的积极性。我怀疑这些题目和答案是否经过了严格的测试和筛选。

评分这本书的排版设计简直是一场视觉的灾难,纸张的质量也差强人意。拿到手的时候,我就感觉很不舒服,那种廉价的纸张摸起来粗糙不说,油墨的味道还挺冲的。翻开书本,里面的字体大小不一,段落之间的间距也显得非常混乱,看得我眼睛生疼。尤其是那些图表和公式,简直是惨不忍睹,线条模糊不清,很多关键的标记都像是用坏掉的打印机印出来的。我本来是想找一本能让我静下心来学习的工具书,结果这本书的设计风格让我连翻开的欲望都没有。每一页都像是匆忙赶工的产物,完全没有经过细致的校对和排版优化。这种对阅读体验的漠视,实在让人难以接受,更别提内容本身的质量了,光是阅读过程中的生理不适就足以劝退大多数读者了。

评分从装帧和装订工艺来看,这本书的耐用性令人担忧。拿到书后没几天,我发现其中几页已经开始松动,书脊部分也出现了明显的卷曲和裂痕,这对于一本需要经常翻阅和携带的工具书来说,是致命的缺陷。我能理解成本控制的重要性,但这种低劣的制作水准,使得这本书的“收藏价值”几乎为零。它无法承受高强度的使用,稍微用力一点,可能就会有页面脱落。这不禁让人怀疑出版商是否对读者的使用习惯缺乏最基本的尊重。一本好的学习资料,不仅要在内容上做到精益求精,其物理载体也应该具备一定的可靠性,至少要能支撑起一个完整的学习周期而不至于散架。对于需要反复参考的教材而言,这种脆弱性是完全不可接受的。

评分这本书的“高级篇”名不副实,内容更新滞后得令人咋舌。我注意到书中引用的很多理论和技术框架,在行业内早已被更先进、更高效的解决方案所取代。对于一个声称面向“高级”读者的读物,其时效性是判断其价值的关键指标。然而,我读到的内容仿佛停留在好几年前的某个技术节点上,充斥着大量已经被淘汰的工具和方法论。试图用这本书的知识体系去解决当下的复杂问题,无异于缘木求鱼。这种知识的陈旧性,不仅浪费了读者的金钱,更严重的是浪费了他们宝贵的时间。在快速迭代的领域,一本如此滞后的“高级”读物,其参考价值几乎趋近于零,带来的更多是认知上的偏差和误导,实在让人感到失望和气愤。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有