具体描述

| 图书基本信息 | |

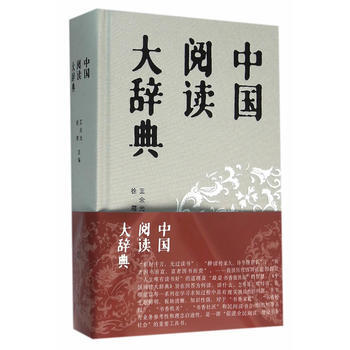

| 图书名称 | 中国阅读大辞典 |

| 作者 | 王余光,徐雁 |

| 定价 | 598.00元 |

| 出版社 | 南京大学出版社 |

| ISBN | 9787305155543 |

| 出版日期 | 2016-04-01 |

| 字数 | |

| 页码 | |

| 版次 | 1 |

| 装帧 | 精装 |

| 开本 | 16开 |

| 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| “积财千万,无过读书”;“耕读传家久,诗书继世长”;“贫者因书而富,富者因书而贵”。…… 我国历代古训说道的都是人生唯有读书好,*是书香能致远的道理。王余光、徐雁主编的《中国阅读大辞典(精)》旨在回答为何读、读什么、怎样读、啥时读、在哪里读等一系列在学习求知过程中具有现实挑战性的问题。编写者围绕“勤读、好学、明理、求知、悟道”及“爱读书,读好书,善读书”等阅读文化学理念,把主体内容分为七篇,依次是:《儿童阅读与书香家庭》、《藏书名家与书人事迹》、《读书方法与阅读理论》、《文献知识与读书珍闻》、《读书门径与读物推广资源》、《社会组织与阅读推广案例》、《数字化读物与新媒体阅读》。 本书附录有《读书之乐》、《读书,历久弥新的话题》、《小学生基础阅读、推荐阅读书目》、《“ 中学生阅读行动指南”中的基本阅读、拓展阅读书目》、中国国家图书馆“文津图书奖”、南京图书馆“ 陶风图书奖”、“深圳读书月”年度推出的“十大好书”、《“悦读经典”——南京大学通识教育之中外经典悦读书目》、《“书之书”:中外书籍文化史典藏书目》及中国阅读学研究会名誉会长、河南师范大学文学院教授曾祥芹先生的学术代表作《创建具有民族化、现代化色彩的“汉文阅读学”》等若干重要书香资讯。全书主题鲜明,板块清晰,知识性强,对于 “书香家庭”、“书香校园”、“书香机关”、“书香社区”和民间读书会(群)组织等具有业务参考性和理念启迪性,是一部“促进全民阅读,建设书香社会”的重要工具之书。 |

| 作者简介 | |

| 目录 | |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

作为一名业余的文学爱好者,我最大的困惑往往在于,一个看似简单的阅读行为背后,究竟蕴含着怎样复杂的文化密码和历史背景。这本书在解释这些“密码”时,展现出了极高的学术水准,但同时又保持了一种令人惊叹的可读性。它不是那种拒人于千里之外的纯粹的学术专著,而是像一位耐心的导师,循循善诱。例如,在解析某个特定文体或流派的阅读方式时,它会非常巧妙地穿插一些生动的历史轶事或学者的精彩论断,瞬间打破了枯燥的理论灌输,让抽象的概念立刻变得鲜活起来。我发现,很多我以前囫囵吞枣读过去的内容,经过这本书的点拨后,立刻豁然开朗,仿佛重新“激活”了那些文字的生命力。这种深入浅出、融会贯通的叙事方式,对于提升普通读者的鉴赏力和批判性思维,是极其宝贵的财富。

评分这本书的价值,绝不仅仅在于它能告诉我“是什么”,更在于它能引导我思考“为什么”和“怎么读”。它提供了一套系统的阅读方法论,这种方法论是建立在中国独特的文化土壤之上的。我特别欣赏其中关于“语境重构”的一些章节,它教导我们如何跳出当下的思维定势,去理解古人在特定历史条件下阅读和理解文本的真实意图。这种深层次的文本对话,让我对自己的阅读习惯进行了深刻的反思。读完以后,我感觉自己不再是一个被动的接受者,而是一个更具主动性和批判精神的“建构者”。它像一把钥匙,为我开启了通往更深层次文化理解的大门,使阅读从一种消遣,升华成一种自我完善和文化传承的庄严过程。这本书,无疑是我书架上近几年最重要的精神食粮之一。

评分这本《中国阅读大辞典》的装帧设计实在太用心了,拿在手里沉甸甸的,就知道里面内容的分量。初翻的时候,就被它精美的排版和清晰的字体吸引住了。那种古朴又不失现代感的视觉体验,让人一看就知道这不是一本普通的工具书,而是一件值得收藏的文化瑰宝。特别是那些引文和例句的排版,处理得非常考究,阅读起来毫不费力,反而有一种沉浸其中的感觉。我通常比较挑剔书籍的纸张和印刷质量,但这一本完全超出了我的预期,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳,这对于像我这样需要经常查阅和比对大量文本资料的人来说,简直是太友好了。每一次翻阅,都像是进行一次温柔的文字抚摸,那种对阅读载体的尊重,从细节处体现得淋漓尽致。它不仅仅是一本字典,更像是一件精心打磨的艺术品,放在书架上都觉得光彩照人,彰显着持有者的文化品味。

评分老实说,一开始我对“大辞典”这个名头是抱有一丝警惕的,因为许多声称“包罗万象”的工具书,最后都会陷于芜杂和低效的泥潭。但《中国阅读大辞典》的检索系统和索引设计,简直是教科书级别的典范。它的逻辑结构非常清晰,分类严谨而又不失灵活性。我测试过几次复杂的交叉检索,无论是按时间、地域、文体,还是按特定的阅读群体或社会影响来查询,都能迅速定位到核心信息,并且相关的引证条目之间都有明确的相互参照。这极大地提高了我的研究效率,意味着我不再需要在多个不相关的工具书之间来回奔波比对。这种高效的组织能力,背后无疑是编纂者付出了难以想象的巨大心血和精密的系统规划,它真正实现了“查找的便捷性”与“内容的权威性”的完美统一。

评分我之前用过好几本不同版本的阅读指南和词典,但大多在收录的广度和深度的平衡上总有些欠缺。有的过于侧重古代经典,对近现代的文学思潮和新兴的阅读现象覆盖不足;有的则显得过于浅显,仅仅停留在概念解释层面,缺乏深入的文本分析。而这本辞典的编纂视角非常宏大且兼顾了时代的脉络。它似乎拥有一个无比敏锐的雷达,能够捕捉到中国阅读史上那些关键的节点和转折,无论是先秦诸子的思想脉络,还是唐诗宋词的审美高峰,亦或是“五四”新文化运动对白话文的塑造,乃至当代读者如何面对海量信息流的挑战,都能找到详实的论述和精准的定位。这种全景式的梳理,让人在查阅单个词条时,也能自然而然地勾勒出一条清晰的、跨越千年的阅读史路径,极大地拓宽了我的知识边界,感觉自己对“阅读”二字的理解都上升到了一个新的哲学高度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有