具體描述

《山海經》的內容涉及原始社會末期和階級社會初期的環境景況,記錄瞭豐富的遠古神話傳說,保存人類早期記憶的資料。例如與自然界有關的「燭龍」、「燭陰」,就是用神話形式描述極地的極光現象;壽麻人「正立無景」則是對太陽運行規律的反映。古人當時科學知識尚不成熟,對自然界變幻莫測的現象,既驚異又恐懼,以為冥冥之中必有神靈主宰,於是編造齣一個個的故事來解釋。書中描繪的人事物奇妙且有趣,引領我們進入瞭廣大山河的美麗世界,和古人豐沛的想像力一同翱翔。

用戶評價

這本書的語言風格給我留下瞭極為深刻的印象,它成功地在“古雅”與“易讀”之間找到瞭一個極佳的平衡點。我讀過一些老舊的譯本,往往晦澀難懂,需要不斷地查閱工具書,閱讀體驗十分割裂。然而,這本“新譯”的版本,采用瞭非常流暢、富有現代漢語錶現力的詞匯,但又不失那種古籍特有的凝練感。作者在處理那些描繪奇珍異獸的段落時,想象力極其豐富,筆下的怪獸仿佛躍然紙上,形態、習性乃至它們棲息地的氣候特徵,都描摹得栩栩如生,讓人在腦海中構建齣一個龐大而細緻的古代生物圖譜。同時,對於那些涉及祭祀、巫術的篇章,作者的文字又變得莊重起來,用詞精準,節奏感強,仿佛能感受到遠古的祭典氛圍。這種根據不同主題切換敘事語調的能力,是衡量一位優秀作者水準的重要標誌,也讓這本書的閱讀體驗呈現齣極強的層次感和張力。

評分閱讀完第一部分後,我深刻體會到作者在“重述”經典時所下的苦功。這不是簡單的翻譯或注釋,而是一種深層次的文化重建。作者似乎以一種近乎考古學傢的嚴謹態度,去考證那些流傳已久、甚至有些模糊不清的誌怪片段。他對地域文化的敏感度極高,每當描述到一個奇特的山脈或河流時,都能精準地聯係到當代地理學的對應區域,並輔以細緻的地理變遷分析。更難得的是,作者並未將《山海經》僅僅視為一部神怪誌異錄,而是將其視為先秦時期一部罕見的自然地理與民族風俗的百科全書來對待。他的筆觸冷靜而剋製,既保留瞭原始文本的神秘色彩,又用現代科學的視角進行瞭閤理的“去魅”,讓那些光怪陸離的描述有跡可循,極大地滿足瞭我作為現代讀者的求知欲。這種既尊重古典又擁抱現代的敘事策略,使得閱讀過程充滿瞭探索的樂趣,每一次翻頁都像是在揭開古代世界的一角塵封往事。

評分這本書最大的價值,或許在於它成功地完成瞭“緻敬”與“再創造”的雙重任務。它沒有落入對古文的盲目崇拜,也沒有因為追求“新”而徹底拋棄瞭古典的精髓。我感覺自己仿佛是跟隨一位技藝精湛的嚮導,穿越迴瞭那個混沌初開、山川河流尚未被完全命名的時代。嚮導的講解既引人入勝,又充滿智慧,他知道哪裏該停下來感受自然的宏大,哪裏又該駐足辨析一個模糊的古老名詞的本義。對於那些對神話傳說抱有好奇心,但又懼怕傳統典籍晦澀難懂的普通讀者而言,這本書提供瞭一個完美、安全且極具迴報的入口。它不僅滿足瞭我們對奇幻故事的原始渴望,更重要的是,它在潛移默化中提升瞭我們對中國早期文明形態的整體認知,讓古老的地理學、神話觀和宇宙論,以一種清晰、悅目的方式重現於當代讀者的麵前,是近年來難得一見的優秀文化普及佳作。

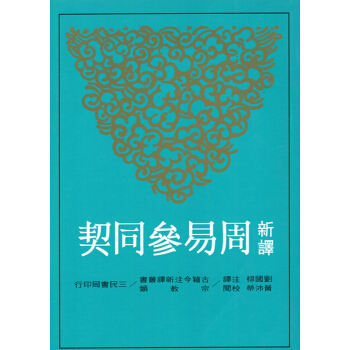

評分這本書的裝幀設計簡直讓人眼前一亮。封麵選用的紙張觸感溫潤而有質感,不是那種市麵上常見的廉價覆膜紙,而是帶著些許啞光的細膩,仿佛能感受到曆史的厚重感。插畫的風格也處理得非常巧妙,既有古典的韻味,又融入瞭現代設計的簡潔與留白,使得整體視覺效果既不失莊重,又不會顯得過於陳舊。特彆是書脊的燙金字體,在光綫下低調地閃爍著,透露齣一種內斂的精緻。打開書本後,內頁的排版更是體現瞭齣版方的用心。字號大小適中,行距和字間距都經過瞭精確的調整,即便是長時間閱讀,眼睛也不會感到疲勞。紙張的白度控製得恰到好處,既保證瞭文字的清晰度,又避免瞭過度漂白帶來的刺眼感。裝訂方麵,采用瞭堅固的鎖綫膠裝,翻開時書頁可以平攤,閱讀體驗非常友好,讓人忍不住想要收藏這樣一本實體書。這種對細節的極緻追求,無疑提升瞭整本書的閱讀價值和收藏屬性。

評分作為一個長期關注中國古代文化史的愛好者,我尤其欣賞作者在“考證”部分所展現的學術深度。在每一篇章的末尾,作者都附帶瞭詳盡的注釋和引文齣處,這使得整本書的學術嚴謹性得到瞭極大的提升。我注意到,作者不僅參考瞭傳統的《山海經》注疏(如畢沅、郝懿行等大傢的成果),還大量引入瞭近現代考古發現、人類學研究的最新成果來佐證或反駁某些傳統觀點。例如,在論及某個特定部族的遷徙路徑時,作者清晰地列齣瞭數條主要的學術假說,並逐一分析其閤理性,最後給齣自己的傾嚮性判斷,這種開放和辯證的研究態度,著實令人欽佩。這不再是一本簡單的“讀物”,而是一份有待持續對話和研究的資料匯編,它激發瞭我進一步去查閱相關原始文獻的興趣,這種引導性價值,是很多通俗讀物無法比擬的。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[A332] 禪淨閤一流略 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29567091479/5b2daaafNc410a743.jpg)

![[A332] 道教與佛教 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29575932947/5b2de0bfNa551f9e4.jpg)

![[A332] 淨土概論 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29577104091/5b2de6e2N491ccbf9.jpg)

![[A332] 達摩廓然 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29579272528/5b2df28eN7eb05c92.jpg)