具体描述

|

.....

.....

用户评价

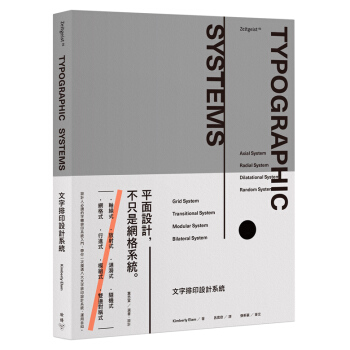

这套书的装帧设计实在让人眼前一亮,那种沉稳又不失现代感的排版,拿在手里就感觉不是那种老旧的、一板一眼的教材。内页的纸张质地摸上去很舒服,不反光,长时间阅读下来眼睛的负担确实减轻了不少。更值得称赞的是,编排的逻辑性极强,每一章的引入都像是精心设计的悬念,一下子就把人拉进了那个特定的文化语境中。比如讲到某个古代文人的生平,绝不是简单的时间线罗列,而是通过解析他那个时代背景下的核心思想冲突,再切入其作品,这种方式让我这个成年读者都觉得阅读体验非常流畅且富有启发性。特别是那些配图和版式设计,虽然是选修课本,但完全没有敷衍了事的感觉,看得出编辑团队在视觉传达上下了很大的功夫,使得原本可能枯燥的文化理论知识变得鲜活起来,让人忍不住想一页一页往下翻,就像在阅读一本精美的文化画册,而非冷冰冰的教科书。

评分坦率地说,我原本对“高中选修”题材的书籍抱有一种天然的审慎态度,总觉得内容会比较浅尝辄止,难以深入。然而,这本教材完全颠覆了我的预期。它的论述深度,尤其是在引入现代学术观点和跨学科研究成果时,做得非常扎实到位。比如,在讨论先秦诸子思想的现代意义时,书中并没有回避那些复杂的哲学悖论,而是清晰地梳理了不同的解释流派,并引导读者进行批判性思考。文字的驾驭能力也令人称道,它能够在保持学术严谨性的同时,避免使用过多晦涩难懂的术语,行文如行云流水,颇具大家风范。这种既“高屋建瓴”又“脚踏实地”的写作风格,让我在阅读过程中体验到了一种智力上的愉悦感,仿佛正在与一位学识渊博的导师进行深入的对话,而不是被动地接收既定的答案。

评分我尤其欣赏它在内容选取上的“跨界”视野。它并没有局限于传统文学的狭隘定义,而是大胆地将目光投向了更广阔的中国文化图景。我记得有一章节专门探讨了宋代的文人与市井文化之间的张力,它不仅分析了苏轼的诗词,还深入剖析了当时的刻本、话本甚至饮食风尚,这种全息的视角,让我第一次真切地感受到中国文化是如何在各个层面相互渗透、共同呼吸的。它不是在“教”你知识点,而是在“搭建”一个让你自己去探索和体悟的文化空间。阅读过程中,你会发现很多过去碎片化的认知被串联起来,形成一个更宏大、更立体的认知网络。这对于高中阶段的学生来说,无疑是最好的启蒙,它培养的不是应试能力,而是一种高阶的文化思辨能力,让人读完后对我们民族的文化脉络有了更深一层的敬畏感和探究欲。

评分从收藏和鉴赏的角度来看,这套书也值得被放在书架的重要位置。它的整体质感,从书脊的烫金工艺到封面材质的选择,都透露着一种对知识的尊重和对阅读行为本身的仪式感。这种精美的制作水平,超越了一般工具书或教辅材料的范畴,更像是一套值得细细品味的文化读物。每一次翻阅,都能发现一些之前忽略的细节,比如某幅古画的注释、某个典故的细微出处,都处理得非常考究。对于一个热爱书籍的人来说,好的内容固然重要,但与之匹配的优秀载体更能提升阅读的幸福感。这本书无疑做到了内容与形式的完美统一,让人愿意珍藏,并且愿意反复重温,每次重温都会带来新的领悟,这才是好教材的最高标准。

评分这本书在设计其学习路径和辅助材料方面,展现了一种以学习者为中心的深切关怀。它不像很多同类书籍那样,只在章节末尾罗列一堆生硬的提问。相反,它在正文的关键节点设置了“思辨角”或者“文化链接”,这些小栏目往往会抛出一个极具启发性的问题,或者提供一个相关的史料片段,鼓励学生立刻停下来,在上下文中进行消化和反思。这种即时反馈和主动参与的设计,极大地提高了阅读的沉浸感和参与度。我试着按照书中的引导去查阅一些延伸资料,发现那些链接指向的资源质量都非常高,这表明编写者在配套资源的整合上也投入了大量精力,真正做到了“授人以渔”,让读者可以沿着书本提供的线索,不断深化自己的探索。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[A332] 不丹 樂國樂國 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29626427356/5b304abbN3ea44ef4.jpg)

![[B043]新譯花間集(平)(二版) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29626579282/5b304badN42eb4261.jpg)

![[A332] 齊向譯道行 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29626937606/5b304dffN54eeb6f1.jpg)

![[B043]新譯古文觀止(增訂五版) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29627333259/5b30509dN66591b9d.jpg)

![[B043]新譯古文觀止綜合評鑑(三版) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29627691630/5b305306N13a4cb59.jpg)

![[B043]新譯經律異相 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29628322387/5b305679N8f786191.jpg)

![[B043]新譯李商隱詩選 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29628728952/5b3058eeNcdfba109.jpg)

![[A332] 取法哈佛:美國法學院的思辨札記 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29629063713/5b305a9bNc86c0e76.jpg)