具体描述

编辑推荐

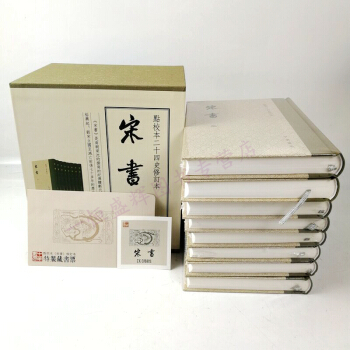

1.一部较为完整流传至今的关于刘宋王朝的史书。

2.南朝文学名家沈约所撰,保存大量原始史料。

3.集合学界四十年研究,《宋书》原点校本全新修订升级本!

4.限量精装本,每套均有收藏纪念号,附藏书票!

内容简介

《宋书》一百卷,包括本纪十卷、志三十卷、列传六十卷,南朝梁沈约撰。记述了自东晋后期刘裕兴起、刘宋立国至灭亡前后七十多年的历史。

刘宋是南北朝时期shou个南朝政权。晋安帝元兴二年(四〇三),桓玄代晋称帝,国号楚。次年,北府兵将领刘裕等率众在京口(今江苏镇江)和广陵(今江苏扬州)两地起兵,攻灭桓玄,名义上恢复晋朝的统治,实际上掌握了东晋的军政大权。晋恭帝元熙二年(四二〇),刘裕受禅建宋(历史上又称刘宋),改元永初,仍定都建康(今江苏南京)。刘宋凡八帝,历时六十年,至宋顺帝昇明三年(四七九),萧齐代宋,刘宋政权灭亡。刘宋之初,西有汉中,东与北魏夹黄河相对,后期疆域退缩至淮河、秦岭一线,与同时期统治北方的北魏形成南北对峙局面。

沈约(四四一—五一三),字休文,吴兴武康(今浙江德清)人,《梁书》卷一三、《南史》卷五七有传。《宋书》卷一〇〇《自序》,详叙其家世及撰史经过。沈约出身于世族之家,其祖沈林子,为刘宋开国功臣,仕至辅国将军,留心文义,颇有著述。其父沈璞,曾官淮南太守,元嘉三十年(四五三),以奉迎武陵王刘骏(即位后为孝武帝)不及时而被诛。其时沈约十三岁,“约幼潜窜,会赦免。既而流寓孤贫,笃志好学,昼夜不倦”(《梁书》卷一三《沈约传》)。沈约历宋、齐、梁三朝。宋时官至尚书度支郎,入齐后历官著作郎、中书郎、尚书左丞、五兵尚书、国子祭酒。齐梁易代之际,沈约力劝萧衍受禅称帝,梁朝建立,封建昌县侯,历官尚书左仆射、尚书令等职。梁天监十二年(五一三)卒于官,年七十三,谥曰隐。

沈约自幼“博通群籍,能属文”。南齐时,受齐武帝长子文惠太子萧长懋亲遇,出入东宫,参与四部图书的校定。齐武帝次子竟陵王萧子良礼贤好士,沈约为府中嘉宾,与后来的梁武帝萧衍同在“竟陵八友”之列。史称其“好坟籍,聚书至二万卷,京师莫比”,“该悉旧章,博物洽闻,当世取则。谢玄晖善为诗,任彦昇工于文章,约兼而有之”(《梁书》卷一三《沈约传》),是南朝齐梁时期的著名诗人和文坛领袖。沈约一生著述甚丰,除《宋书》一百卷外,尚有《晋书》一百十卷、《齐纪》二十卷、《高祖纪》十四卷、《迩言》十卷、《谥例》十卷、《宋文章志》三十卷,《文集》一百卷。今仅《宋书》存世,余皆亡佚,明人辑其文集九卷。

中华书局点校本《宋书》,由王仲荦先生点校,傅璇琮先生编辑整理,一九七四年十月出版。点校本《宋书》以北京图书馆所藏宋元明三朝递修本、明北监本、毛氏汲古阁本、 乾隆四年武英殿本、金陵书局本、商务印书馆百衲本互校,择善而从。纪传部分,通校了《南史》《建康实录》《册府元龟》《资治通鉴》及《考异》等书的有关内容。志的部分,参校了《晋书》《通典》等书的有关内容。对于前人的校勘成果,利用了张元济、张森楷的两种《宋书校勘记》稿本,参考了成孺《宋州郡志校勘记》、李慈铭《宋书札记》、孙虨《宋书考论》,以及钱大昕《廿二史考异》等书。

《宋书》点校工作的成绩,完整保存于王仲荦《宋书校勘记长编》中。《长编》作为当年点校工作的原始记录,多达九千一百余条,其中既有对前人所提问题的案断,也有许多独到见解和发现。点校本《宋书》校勘精审,考证详核,标点准确,分段精当,出版后受到学术界的广泛好评和广大读者的欢迎,成为近半个世纪以来通行的《宋书》整理本。

点校本《宋书》的修订,按照《点校本二十四史及清史稿修订工作总则》和工作程序,在原点校本基础上,遵循适度、适当修订和完善的原则,统一体例,弥补不足。

本次修订以商务印书馆百衲本为底本,以中华再造善本影印中国国家图书馆藏宋刻宋元明递修本(简称三朝本)、明南监本、北监本、毛氏汲古阁本(简称汲本)、清乾隆四年武英殿本(简称殿本)、金陵书局本(简称局本)为通校本,以中国国家图书馆藏宋刻宋元递修本(存三十七卷)为参校本,重新校勘。充分运用本校、他校,审慎使用理校。我们还全面检核了点校本以“不主一本,择善而从”原则对原书所作的改动,并根据修订本的校勘要求,作相应调整。凡原点校本已经厘定及改正、校勘记准确无误者,悉予保留,并依照修订总则要求,适当统一体例。原校勘记或可补充材料及论证者,酌情增补;原校勘记有失误或欠妥者,予以删除或改写。原点校本失校者,新撰校勘记。对点校本标点和分段明显欠妥者,加以更正,其余皆依从原点校本的处理。点校本《宋书》出版以来,学术界和广大读者提供了不少校勘或标点方面的意见,或见诸专书,或散在报刊,近年又有多篇博士、硕士学位论文涉及点校本《宋书》的标点校勘,此次修订都尽可能搜求参考,并列入主要参考文献。

作者简介

原点校者:

王仲荦(1913—1986),浙江余姚人。曾任上海太炎文学院、中央大学、山东大学教授。建国后,历任山东大学教授、历史系主任,中国唐史学会副会长,山东省史学会理事长。专于魏晋南北朝隋唐五代史。上世纪六七十年代主持“南朝五史”(《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》《南史》)的点校整理工作。著有《魏晋南北朝史》《隋唐五代史》《北周六典》《北周地理志》等。

修订主持人:

丁福林,男,江苏丹徒县人,1947年7月生,1979年考入南京师范学院(今南京师范大学),师从著名学者段熙仲先生,攻读中文系两汉魏晋六朝文学专业研究生。1982年硕士毕业,任江苏镇江师专教师,1995年任教授。2001年转入盐城师范学院,2013年退休。主要从事汉魏晋南北朝文学和史学的教学和研究工作,承担过《宋书校议》《南齐书校议》《鲍照集校注》《江文通集校注》等全国高校古籍整理研究委员会经费资助项目,以及多项江苏省教委科研立项课题。在《文史》《中华文史论丛》《文学遗产》《中国史研究》以及国务院《古籍整理出版情况简报》《江海学刊》《南京师大学报》《上海师大学报》《辽宁大学学报》等各类刊物上发表论文百余篇,多篇被教育部《高等学校文科学报文摘》以及中国人民大学复印报刊资料“中国古代、近代文学研究”所复印转载。出版专著和参编著作多部。

用户评价

作为一名对中国古代的文化交流史有研究的读者,我发现在《宋书》中也能找到不少有价值的线索。刘宋时期,是中国历史上一个文化融合的重要时期,佛教、道教等外来思想的传入和发展,以及与本土文化的碰撞,都在《宋书》中有所体现。我特别关注书中对于一些僧侣、道士的记载,以及他们在中国传播宗教和思想的经历。这些信息有助于我们理解当时文化交流的广度和深度。此外,书中对于一些与周边政权交往的记述,也为我们研究当时的对外关系和文化传播提供了重要的依据。点校本的出现,使得阅读这些古籍的障碍大大降低,中华书局精装函套的品质,也为这份阅读体验增添了独特的价值感,每一次翻阅,都像是打开了一扇了解世界文化的窗口。

评分我对中国古代的社会生活和风俗习惯一直充满好奇,而《宋书》作为一部详尽的史书,其中也记录了不少当时的社会百态。书中对于一些节庆习俗、民间传说、服饰饮食、建筑样式等方面的内容,虽然不是重点,但散落在各处,却能为我们描绘出一幅生动的古代社会图景。我尤其留意书中对于当时普通百姓生活的描绘,虽然史书大多以帝王将相为主角,但沈约也偶尔会提及一些与民生相关的政策和事件,这让我们得以一窥那个时代的社会肌理。点校本的注释,对于理解一些古老的词汇和习俗非常有帮助,中华书局的精装函套也为这份阅读体验增添了仪式感。每一次的翻阅,都像是揭开一层层历史的面纱,看到那些鲜活的生命和他们真实的生活状态。

评分在我看来,一本好的史书,不仅仅是记录史实,更应该能够传递出历史的温度和人性的深度。《宋书》恰恰做到了这一点。沈约作为身处那个时代的史官,他的笔触中带着一种历史的亲历感。书中对于人物的描写,不仅仅是简单的功过评价,而是充满了对人性复杂性的洞察。我特别喜欢看书中对于帝王之间权力斗争的刻画,那种明争暗斗,表面风平浪静,实则暗流涌动,读起来让人心惊肉跳。同时,书中也记录了不少感人至深的忠臣义士,他们的气节和担当,在字里行间熠熠生辉。点校本的出现,使得这些古老的文字得以重现,精装函套的设计,让这部充满历史厚重感的著作更显珍贵。每次阅读,都仿佛与历史人物进行了一场跨越时空的对话,感受他们的人生起伏和情感波动。

评分我对中国古代的官僚制度和政治运作非常感兴趣,而《宋书》无疑是研究刘宋王朝官僚体系的绝佳材料。书中详细记载了刘宋时期各个朝代的官员任免、官职设置、俸禄制度以及官场潜规则等等。我特别留意书中对于一些重要官员的传记,通过他们的仕途升迁和政治斗争,可以窥见当时政治生态的一斑。比如,书中对一些权臣的描述,他们的权谋手段,以及他们最终的结局,都充满了警示意义。点校本的出现,使得阅读这些关于古代政治的细节不再那么困难,中华书局精装函套的品质也让这份阅读体验更加愉悦。每一次翻阅,都像是走进了一个错综复杂的政治迷宫,需要耐心去梳理和理解。虽然阅读这些内容需要相当的专注,但每次的深入,都会让我对中国古代的政治智慧和人性弱点有更深刻的认识。

评分我一直对中国古代的战争史和军事制度颇有研究,而《宋书》恰好是一部记载了大量军事活动的史书。刘宋时期,是中国历史上一个战乱频仍的时期,无论是北方的北方少数民族政权的威胁,还是内部的权力斗争,都伴随着激烈的军事冲突。沈约在《宋书》中,详细记载了许多重要的战役,比如刘裕北伐、刘宋与北魏的几次大规模的战争等等。我特别留意书中对于军事指挥官的战术运用、军队的组织编制、后勤保障以及战争带来的社会影响等方面的描述。这些信息对于理解当时的军事发展水平和战争形态具有非常重要的价值。虽然有时候,对于一些复杂的军事术语和战略部署,需要反复阅读和查阅资料才能理解,但这种挑战本身也正是研究的乐趣所在。点校本的注释和校勘,对于理解一些模糊不清的军事细节提供了很大的帮助。精装函套的设计,让这部沉甸甸的史书在手中更显珍贵,每一次翻阅,都像是与历史的对话,感受战火的硝烟和英雄的豪情。

评分作为一名对中国古代政治制度史略有研究的业余爱好者,这套《宋书》的点校本精装版,绝对是我近期最满意的购书体验之一。沈约的《宋书》,在“二十四史”中的地位举足轻重,它详细记载了刘宋王朝的兴衰历程,对于理解中国历史上一个重要的转折时期至关重要。我最欣赏的是其史料的扎实性,书中引用了大量的原始史料,包括诏令、奏疏、碑志、书信等等,这些都是研究历史最宝贵的一手资料。点校本的优点在于,它在保留原文风貌的同时,对文字进行了考订和注释,使得我们这些非专业的读者也能相对轻松地理解。我特别留意了书中对于刘裕崛起的描写,从一个寒门子弟一步步登上皇位的过程,充满了戏剧性,也反映了当时的社会动荡和政治变革。而随着刘宋王朝的建立,那些曾经跟随刘裕的功臣们,他们的命运又如何跌宕起伏?书中都有详细的记录。我发现,许多关于当时的军事策略、官僚体制、经济状况的信息,都能在这部史书中找到蛛丝马迹。虽然阅读过程需要一定的耐心和专注,但每一次的深入挖掘,都让我对那个时代有了更深刻的认知。中华书局的装帧设计也为这份阅读体验加分不少,函套精装,大气典雅,摆在书架上也是一道风景。

评分我对中国古代文学,尤其是魏晋南北朝时期的文学发展尤为感兴趣,而《宋书》作为一部史学巨著,其中也蕴含了丰富的文学史料。沈约本人就是南朝宋时期的重要文学家,他的史书自然也带有文学的色彩。书中对于当时一些著名文学家的生平、作品以及评论,都有着非常详尽的记载。我尤其关注书中对谢灵运、颜延之、鲍照等人的描写,他们的诗文才华在当时是何等耀眼,他们的创作风格又有着怎样的特点,以及他们与当时政治环境的互动关系。沈约在叙述这些文学家的故事时,常常会引用他们的诗句,或者转述当时人们对他们作品的评价,这使得我们能够直接感受到那个时代的文学魅力。此外,书中对于文学思潮的演变,比如永明体诗歌的出现及其影响,也有着重要的论述。虽然《宋书》的主体是历史,但对于文学爱好者而言,它就像一本埋藏着无数文学瑰宝的矿藏,需要我们耐心去挖掘。点校本的设计,使得阅读这些古老文献不再是遥不可及的挑战,精装函套的品质也让这份阅读体验更加仪式感。

评分从一个普通读者的角度来说,这套《宋书》首先吸引我的就是它的分量和精美的装帧。函套的设计非常大气,打开后是八册精装书,无论是自藏还是送人,都显得非常有档次。拿到手中,就能感受到那种厚实的质感,纸张的触感也很好,字迹清晰,印刷质量是没得说的。虽然“二十四史”听起来有些遥远和古老,但沈约的文字,加上点校本的注释,使得阅读起来并没有想象中那么困难。我尤其喜欢看书中对于人物的描写,那些帝王将相,他们的故事就像是电视剧里的情节一样,有起起落落,有爱恨情仇,有权谋斗争,也有忠诚背叛。有时候,读着读着,就会被书中的某个情节深深吸引,仿佛自己也置身于那个时代,亲眼见证着历史的发生。虽然我不是专业的历史研究者,但通过阅读这套《宋书》,我能感受到那个时代的复杂性和丰富性,对刘宋王朝的了解也变得更加具体和生动。

评分作为一个对中国古代哲学思想史感兴趣的读者,我发现《宋书》中也隐藏着不少值得挖掘的宝藏。虽然它不是专门的哲学著作,但刘宋时期,作为中国历史上一个思想活跃的时期,许多重要的思想家和他们的思想在《宋书》中都有所提及。我特别关注书中对于一些重要人物的背景介绍,以及他们所处的社会环境,这有助于我们理解他们的思想是如何形成的。例如,书中对一些玄学清谈的记载,以及对佛教传入和发展的论述,都为我们研究当时的思想流派提供了重要的线索。沈约在记述这些人物和事件时,虽然以史实为主,但也常常会流露出他对当时社会思潮的观察和理解。点校本的出现,使得这些古籍的阅读更加便捷,精装的函套也让这部厚重的著作更显其价值,无论是在学术研究还是个人兴趣的培养上,都是一本值得珍藏的书籍。

评分这部《宋书》,拿到手的第一感觉就是厚重,精装函套的设计非常有分量,送给喜欢历史的朋友绝对是拿得出手的好礼物。翻开之后,扑面而来的就是厚厚的纸页,虽然是点校本,但看得出中华书局在装帧和纸张选择上都花了不少心思,触感温润,墨色清晰,阅读体验非常棒。沈约作为《宋书》的作者,其史学功底自然不必多言,书中对于刘宋王朝的记载,虽然离我们时代久远,但通过文字,依然能感受到那个时代的风云变幻。我尤其关注的是书中对于人物的刻画,那些帝王将相,文臣武将,在沈约笔下,有的雄才大略,有的阴险狡诈,有的风流倜傥,有的却也命运多舛。通过阅读这些传记,我仿佛穿越时空,亲眼见证了他们的生平事迹,他们的喜怒哀乐,他们的功过是非。虽然是史书,但沈约的文笔并非枯燥乏味,而是带有相当的文学色彩,使得阅读过程不仅仅是知识的获取,更是一种精神的享受。对于任何一个对中国古代史,尤其是南北朝历史感兴趣的读者来说,这套《宋书》都是不可或缺的珍藏。它不仅仅是一本书,更是一扇通往历史深处的窗户,让你得以窥见那个辉煌而又充满血泪的年代。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![市南年鉴(2017) [Shinan Yearbook 2017] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12320901/5acb2bc0Nf875162f.jpg)