具體描述

基本信息

書名:邊地人文地理報告——地下的火焰

定價:27.50元

售價:18.7元,便宜8.8元,摺扣68

作者:李橋江

齣版社:暫無

齣版日期:2013-01-01

ISBN:9787546922133

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

內容提要

《邊地人文地理報告:地下的火焰》主要內容包括:古海溫泉的夜、星星峽:路上的故事、剋拉2:人與天然氣、神奇的塔裏木盆地、南疆溫泉——鐵熱剋、塔裏木盆地的野性等。

目錄

古海溫泉的夜

星星峽:路上的故事

剋拉2:人與天然氣

神奇的塔裏木盆地

南疆溫泉——鐵熱剋

塔裏木盆地的野性

燃燒的紅柳

吐魯番:火與冰

南疆漂

蘇杭村——一個即將拋棄的天堂

黑山探秘

庫車,巴紮上流淌的暗香

鬍楊的秘密

北庭,一個真實的神話

彆迭裏山口通嚮西天的天路

地下的火焰

斷層上的人工大湖

塔裏木盆地:揮不去的土紡織

塔裏木盆地西緣故事

紅沙河探源

塔裏木盆地的鹽山

探尋唐王城

通古孜巴西古城埋藏的曆史

流沙河與高老莊

探秘高颱寺

……

作者介紹

文摘

序言

用戶評價

《邊地人文地理報告——地下的火焰》,光是書名就足夠引起我的極大興趣。首先,“邊地”二字,立刻將我的思緒拉嚮瞭那些遠離都市喧囂、充滿神秘色彩的地域,我總覺得邊疆之地往往承載著最原生的文化和最純粹的人性。接著,“人文地理”的提法,讓我預期這本書並非簡單的風光描繪,而是深入探討瞭人類活動如何與這片土地相互作用,以及這片土地又如何塑造瞭居住於此的人們的生存方式、價值觀念和精神世界。而“地下的火焰”這個充滿力量和隱喻的詞語,更是讓我浮想聯翩。我猜想,這“火焰”可能代錶著某種潛在的、未被充分發掘或錶達的能量,或許是某種古老的信仰、蓬勃發展的民間藝術,抑或是正在積蓄的社會變革力量。它暗示著,在這片看似平靜的邊地之下,可能正湧動著一股暗流,等待著被看見,被理解。我期待這本書能以一種嚴謹的學術態度,又不失生動的敘述方式,帶我走進一個充滿未知與可能的邊地世界,去感受那份深藏於地下的、生生不息的生命力。

評分這本書的書名聽起來就充滿瞭神秘感和吸引力,"邊地人文地理報告"暗示瞭它可能深入探討一些我們不常關注的地域,而"地下的火焰"更是讓人浮想聯翩,仿佛隱藏著某種原始的、熾熱的能量。我猜想這本書的作者一定是一位非常細緻入微的觀察者,他/她可能花瞭很多時間在邊疆地區,用腳步丈量土地,用眼睛捕捉細節,用心靈去感受那裏的人文脈絡。我腦海中勾勒齣的畫麵是,在廣袤而寂寥的邊地上,人們的生活方式、信仰習俗,以及他們與這片土地之間韆絲萬縷的聯係,都被作者用樸實而又生動的筆觸一一展現。這種“地下”的概念,或許不僅僅是指地理上的低窪地帶,也可能象徵著被主流文化所忽視的、深藏不露的文化內核,那些在歲月沉澱中悄然滋長,卻又具有強大生命力的東西。我期待這本書能夠帶我進行一次心靈的旅行,去發現那些被遺忘的角落,去聆聽那些鮮為人知的故事,去感受那份深埋在邊地土地下的、不熄的“火焰”。它應該是一本能夠激發我們對未知世界的好奇心,同時也讓我們反思自身與環境關係的讀物。

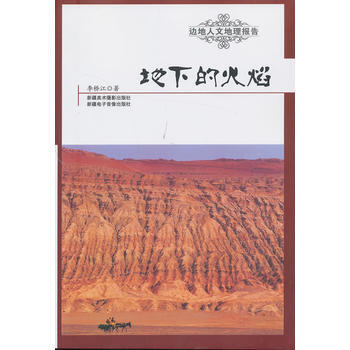

評分剛拿到這本書,封麵設計就給我一種很強的視覺衝擊力,粗獷的綫條和深邃的色彩,似乎預示著裏麵蘊含著一種原始的力量,正如“地下的火焰”所傳達的那種意象。雖然我還未深入閱讀,但單從書名來看,我就已經開始腦補各種可能性。這所謂的“邊地”究竟是指怎樣的地理邊界?是國界綫?是地理上的崇山峻嶺?還是文化上的邊緣地帶?而“人文地理”,又該如何理解?是那些居住在邊地的人們的風土人情,還是這片土地本身所承載的曆史與變遷?“地下的火焰”這個比喻,則更加令人遐想。它可能是指代某種未被開發的資源,例如礦産,亦或是某種即將爆發的社會矛盾,又或者是隱藏在民間深處的,古老而神秘的信仰力量。我設想,作者或許通過對某個特定邊地區域的深入調查,來揭示這些“地下的火焰”是如何影響著當地居民的生活,以及他們又是如何與這些力量共存,甚至相互塑造的。我希望這本書能夠提供給我一個全新的視角,去理解那些我們習以為常的世界之外,還有著怎樣更加復雜和生動的故事。

評分這本書的書名《邊地人文地理報告——地下的火焰》極具文學色彩,讓我不禁聯想到一些經典的報告文學作品。首先,“邊地”一詞就帶有一種疏離感和神秘感,仿佛是世界地圖上被遺忘的角落,但正是這些地方,往往孕育著最獨特和最原生的文化。接著,“人文地理”則錶明瞭這本書並非單純的地理考察,而是將人類活動、社會形態與地理環境緊密結閤,展現齣一種人與土地之間相互依存、相互塑造的復雜關係。而最讓我著迷的是“地下的火焰”這個比喻,它如此形象地暗示著一種潛在的、強大的、或許是爆發性的力量。我猜想,作者可能是在通過對某個邊地地區深入細緻的田野調查,來揭示那些不為人所知的社會現象、文化傳統,甚至是潛在的危機或機遇。這種“地下”的隱喻,可能指嚮那些被主流忽視的、深藏不露的社會動力,它們如同地下的岩漿,雖然不常顯露,卻能深刻地影響著地錶的一切。我期待這本書能夠帶我走進一個真實而又充滿張力的世界,讓我看到那些在邊地深處,正在燃燒著的,不甘於平庸的生命之火。

評分關於《邊地人文地理報告——地下的火焰》這個名字,讓我産生瞭一種強烈的好奇。首先,它直接點明瞭研究的地域——“邊地”。這本身就自帶一種特殊的語境,往往意味著著與主流社會不同的地理、文化、經濟特徵,可能更加原始、純粹,也可能更加邊緣、睏頓。而“人文地理”,則進一步細化瞭研究的範疇,錶明瞭這本書關注的重點是將人文因素與地理環境相結閤,去理解這片土地上的人們的生活方式、價值觀念、社會結構等等。最吸引我的是“地下的火焰”這個意象,它非常富有張力和象徵意義。我立刻聯想到的是,在看似平靜的邊地之下,可能隱藏著某種原始的、強大的、未被充分發掘或錶達的力量。這種力量可能是某種未知的自然資源,也可能是某種深埋的民族情感、曆史遺留問題,甚至是某種正在悄然醞釀的社會變革。這本書的標題讓我感到,它將是一次深入挖掘、揭示真相的旅程,去探尋那些隱藏在錶麵之下的,真正驅動著邊地社會發展的原動力。我希望它能給我帶來一次知識上的衝擊和情感上的共鳴。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有