具体描述

基本信息

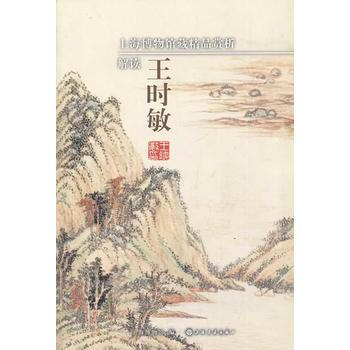

书名:上海博物馆藏精品赏析:解读王时敏

定价:98.00元

作者:陈燮君

出版社:上海书画出版社

出版日期:2014-01-01

ISBN:9787547907535

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

《解读王时敏(上海博物馆藏精品赏析)》编著者陈燮君。 王时敏(1592年~1680年),字逊之,号烟客,江苏太仓人,首辅王锡爵孙。崇祯初以荫官太常寺卿,故被称为“王奉常”。擅山水,专师黄公望,其画在清代影响极大,王翚、吴历及其孙王原祁均得其亲授。今择上海博物馆藏王时敏各时期代表作品多件,通过局部展示山石、树木、书法、款识、印鉴等细节,向广大读者揭示王时敏作品的微妙之处,使得读者对王时敏作品的理解更为深入明了。

目录

前言

山石技法

树木技法

建筑技法

书法

款识

印鉴

索引

作者介绍

文摘

序言

用户评价

作为一个对中国传统文化充满好奇的读者,这本书无疑给我带来了巨大的惊喜和满足。它将上海博物馆中那些平日里只能隔着玻璃遥遥相望的国宝,以最直观、最清晰的方式呈现在我的眼前。每一张高清的图片都充满了质感,仿佛能触摸到文物本身的温度。而更令我赞叹的是,书中并非只是简单的图片展示,而是配以详实而富有洞察力的文字解读。这些解读,既有对文物本体的精细考证,也有对其背后历史文化背景的深入挖掘,让我得以窥见这些艺术品在创作时的时代风貌和社会背景。特别是对于王时敏这样的大师级画家,书中对其笔墨技巧、构图章法以及艺术思想的阐述,让我对中国山水画的精髓有了更深刻的理解。而陈燮君先生的评析,更是为这些古老的艺术注入了新的活力,用现代的语汇解读出超越时空的魅力,让年轻一代也能领略其深邃的艺术价值。这本书,无疑是一次绝佳的文化普及和艺术启蒙。

评分这是一次令人心潮澎湃的知识探索之旅。我一直对中国古代的艺术品情有独钟,但总觉得隔着一层纱,无法真正触及它们的灵魂。这本书,就像一位博学多才的向导,带领我揭开了这层神秘的面纱。它没有故作高深,而是用一种通俗易懂的语言,结合精美的图片,将复杂的艺术理论和历史知识娓娓道来。我尤其欣赏书中对每一件器物背后故事的挖掘,那些关于工匠的辛勤付出,关于收藏家的眼光独到,关于历史变迁的痕迹,都让我对这些冰冷的文物产生了强烈的情感共鸣。每次翻阅,都能发现新的惊喜,学到新的知识。它让我明白了,艺术品不仅仅是摆在博物馆里的摆设,它们是有生命的,它们在诉说着属于自己的故事。

评分翻开这本书,仿佛穿越了时空,置身于上海博物馆那古老而庄重的殿堂。书页间流淌的,是岁月沉淀的智慧,是民族精神的瑰宝。每一个展品,都承载着一段历史,诉说着一个故事。从那精美绝伦的青铜器,到温润如玉的陶瓷;从挥洒自如的书画,到巧夺天工的玉器,无不令人叹为观止。我尤其被那些流传千古的传世名作所吸引,它们不仅是艺术的巅峰,更是历史的见证。书中对于每一件展品的介绍都详尽而深入,不仅阐述了其艺术价值,更挖掘了其背后的文化内涵和历史背景。读着这些文字,我仿佛亲身站在展品前,仔细端详,感受着古人的匠心独运和审美情趣。这种沉浸式的阅读体验,让我对中国古代艺术有了更深刻的理解和更由衷的敬意。它不仅仅是一本图册,更是一部浓缩的中华文明史,一次精神的洗礼。

评分这本书的装帧设计就足以让人眼前一亮,沉甸甸的纸张,考究的印刷,每一幅图片的色彩还原度都极高,仿佛文物就在眼前触手可及。我喜欢它传递出的那种温和而坚定的力量,不张扬,却处处透着深厚的底蕴。它不像那些哗众取宠的书籍,而是用一种近乎虔诚的态度,将上海博物馆的精华呈现出来。那些被誉为“国之瑰宝”的展品,在书中被赋予了新的生命。对于王时敏的画作,书中不仅展示了他的笔墨风骨,更深入解读了其在山水画史上的地位和影响,以及他对后世画家的启迪。陈燮君先生的评论,更是点睛之笔,他用一种现代的视角,结合深厚的学养,为我们揭示了这些古代艺术品超越时空的魅力。这种跨越时代的对话,让我对艺术的理解更加多元和立体。

评分这本书的价值,远不止于它所呈现的精美图片。它更像是一座桥梁,连接着过去与现在,连接着我们与祖先的智慧。我最喜欢的部分是那些对艺术品细节的深度剖析,比如某幅画中线条的运用,某件瓷器釉色的变化,或是某件青铜器纹饰的寓意。这些细致的讲解,让我能够更深刻地理解古人的高超技艺和不凡创意。而且,书中对于王时敏和陈燮君的解读,也让我对这两位在艺术领域有着深远影响的人物有了更全面的认识。他们的学识和见解,为我们提供了理解这些珍贵文物的绝佳视角。这本书不仅仅是视觉的享受,更是思维的盛宴。它让我开始重新审视我们所拥有的文化遗产,并更加珍视它们。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有