具体描述

| 图书基本信息 | |||

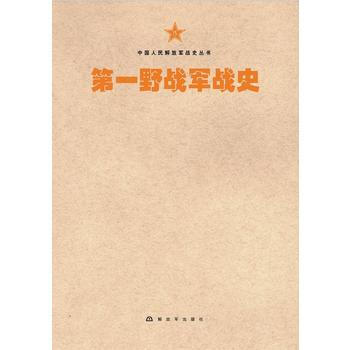

| 图书名称 | 第三军战史 | 作者 | 第三军战史编审委员会 |

| 定价 | 65.00元 | 出版社 | 中国人民解放军出版社 |

| ISBN | 9787506573610 | 出版日期 | 2017-07-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 作者简介 | |

| 目录 | |

| 编辑推荐 | |

| 军队因使命而立,军人为打仗而生。党的以来,*多次强调指出,能打仗、打胜仗是强军之要,军队首先是一个战斗队,是为打仗而存在的,必须牢固树立战斗力这个*的根本的标准,坚持一切建设和工作向打仗聚焦用力。 中国人民解放军是中国党创建和领导的人民军队,自1927年八一南昌起义,已经走过了90年的光辉历程。在党的领导下,我军为民族独立自由、人民翻身解放和当家做主而战,为保卫人民和平劳动成果,为捍卫国家主权、安全和领土完整而战,辉煌战绩,彪炳史册。 今天,虽然战争年代的硝烟已经散去,但世界并不太平,我国国家安全形势依然严峻。为帮助人民群众和广大官兵了解我军光辉的战斗历程、建立的丰功伟绩、取得的宝贵经验,传承红色基因,发扬革命传统,特别是官兵树立当兵打仗、带兵打仗、练兵打仗的思想,积极投身强军兴军实践,经中央军委批准立项,解放军出版社对上世纪80年代以来由军委立项编修出版的13部军战史进行了内容订正并重新装帧,以《中国人民解放军战史》丛书的形式集中再版。其中,土地革命战争时期4部,分别是《中国工农红军*方面军史》《中国工农红军第二方面军战史》《中国工农红军第四方面军战史》《中国工农红军第二十五军战史》;抗日战争时期4部,分别是《八路军*一五师暨山东军区战史》《八路军*二○师暨晋绥军区战史》《八路军*二九师战史》《新四军战史》;解放战争时期5部,分别是《*军战史》《第二军战史》《第三军战史》《第四军战史》《华北部队战史》。《中国工农红军*方面军史》是反映红一方面军历史的综合性史著,主体内容是战史,考虑到尊重历史事实、保持丛书完整性和性,故将该书纳入丛书体系,只校订内容,不更改书名。革命战争时期的其他部队战史和新中国成立后的部队战史,因种种原因,此次未能收入丛书,待条件成熟时再行出版。 新中国成立后,中央军委就编修战史工作作出统一部署。老一辈无产阶级革命家、开国将帅对战史编修工作大力支持,有的还亲自主持编写工作,各有关单位及编写机构做了大量艰苦细致的工作。由于多种原因,战史编修工作几经周折,直至上世纪80年始陆续出版。这是我军的“官修”战史,是我军战史的“标准版”,是后人了解战史、研究战史的依据。这13部军战史,相互独立,出版时间跨度较长,受历史条件和资料占有所限,书稿还存在一些人名、地名、部队番号等史实方面的讹误,以及体例格式、字词语句和标点符号等方面的问题。这次再版对上述问题进行了校订。 丛书的校订出版,受到中宣部、国家新闻出版广电总局的高度关注,中央军委政治工作部将此事提上重要日程,军委政治工作部宣传局给予有力指导,专门组织军事科学院、国防大学、中央文献研究室、中央党史研究室等单位的党史军史专家进行集中会审。军事科学院军事历史与百科研究部专家提出了宝贵的订正意见。出版社按照丛书要求和新的编纂体例规范,统一进行了编辑、排版、设计和校对。为了尊重历史,保留原书的编审机构不变,原书的说明(含编写说明、修订说明、卷首语、序、序言)、后记等也保持原貌。 |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

我很少对一部历史作品给予如此高的评价,但这本书做到了。它的核心竞争力在于对“人”的描摹,而非仅仅是“事”的罗列。战争是冰冷的,但参与战争的人绝非如此。作者的笔触细腻入微,他让我们看到了那些在历史书上往往被符号化的人物,他们褪去了英雄的光环,展现出作为普通人的恐惧、爱恋、背叛和坚守。我特别关注了关于战时通讯和情报系统的章节,那部分写得极其精彩,展示了信息战的雏形以及决策的滞后性如何影响战局。这种从技术层面切入人性深处的写法,非常高级。它让我深刻理解到,历史是由无数个微小的人性抉择累积而成的巨浪。这本书的价值在于,它让我们在面对宏大的历史叙事时,依然能保有对个体命运的关怀和尊重。读完后,我感觉自己的历史观被大大拓宽了,它提醒我们,真正的历史,永远藏在那些被忽略的细节和被遗忘的声音之中。

评分说实话,我一开始对这种题材的书抱持着一种“可能又是老生常谈”的谨慎态度。毕竟关于那个时期的军事历史资料已经汗牛充栋了。然而,这本书真的给了我耳目一新的感觉。它的叙事节奏把握得极为精妙,不像一些传统军史那样枯燥,它更像是一部结构宏大的史诗小说,充满了戏剧张力。每一章节的过渡都设计得极为巧妙,让你根本停不下来,总想知道下一场冲突会如何展开,某个关键人物的命运将走向何方。作者似乎有一种魔力,能将冰冷的数据和僵硬的军事术语,转化成鲜活的、带着温度的故事。我特别喜欢他穿插的那些侧面描写,比如后勤部门的日常调度、战地医院的景象,这些“非战斗人员”的视角,极大地丰富了战争的层次感,让我们看到战争不仅是前线的厮杀,更是整个国家机器和人民意志的残酷较量。它没有回避战争的残酷和荒谬,但同时又精准地捕捉到了人性在极端压力下迸发出的光辉,读完后留下的不仅仅是知识,更多的是对生命和历史的敬畏。

评分这本厚重的历史著作,光是捧在手里就能感受到沉甸甸的分量,那种历史的厚度和岁月的沧桑感扑面而来。我花了很长时间才看完,但每翻开一页,都像是踏入了一个被尘封已久的战场,空气中似乎还弥漫着硝烟的味道。作者对细节的考究简直到了令人发指的地步,从宏观的战略部署到微观的士兵口粮变化,无不体现出深厚的史料功底。尤其是一些战役的复盘,不同于教科书上那种平铺直叙的叙事方式,他似乎找到了很多鲜为人知的内部档案和幸存者的口述记录,将那些高层的决策纠结、前线指挥官的挣扎,以及普通士兵的恐惧与英勇,描绘得淋漓尽致。读到某些关键转折点时,我甚至能感受到历史洪流的不可逆转,那种宿命感让人唏嘘不已。更难能可贵的是,作者并没有陷入单纯的歌颂或批判的窠臼,而是试图还原一个复杂、多面的战争图景,去探究那些决策背后的复杂人性。这本书不光是军事爱好者案头的必备读物,对于任何想深入理解那个特定历史时期社会肌理和人性深处的读者来说,都是一场深刻的洗礼。

评分这本书的装帧和排版也令人印象深刻,这可能是实体书能提供的最佳体验之一。纸张的质感很好,墨迹清晰,长时间阅读眼睛也不会太累。那些随书附赠的地图和老照片,简直是如获至宝。很多照片都是首次公开或者经过了精心的修复,那些泛黄的影像资料,比任何文字描述都更具冲击力。我常常停下来,盯着一张布满了弹孔的碉堡照片,或者一张年轻士兵的合影,脑海里就开始自动回放书中所描述的那些残酷场景。这种视觉和文字的完美结合,让历史的“在场感”达到了一个极高的水平。坦白说,这本书的厚度让我望而生畏过,但实际上,它是由无数个精彩的“瞬间”串联起来的,每一个瞬间都值得被细细品味。它成功地将严肃的历史研究,转化成了一种兼具学术价值和阅读愉悦感的体验。

评分我得承认,这本书的阅读体验是需要一定基础的。如果你对当时的政治格局、主要军事力量的编制、以及一些基础的军事术语不太了解,初读时可能会感到吃力。它不是那种可以随手翻阅、走马观花的读物。它要求读者全身心地投入,去解码那些复杂的地图和时间轴。但只要你沉下心来,一旦进入那个节奏,你会发现作者构建的世界是何等精密和自洽。他处理“争议性”事件的方式尤其值得称赞,面对那些史学界长期争论不休的疑点,他没有武断地下结论,而是将不同的史料观点并置,让读者自己去权衡,去形成判断。这种“邀请式”的写作手法,极大地提升了阅读的参与感和思考的深度。我感觉自己不是在被动地接受信息,而是在和一位博学的历史学家一起,重新梳理和审视那段波澜壮阔的历史现场。对于那些真正想探究“为什么会这样”的深度历史爱好者而言,这本书的价值无可替代。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有