具体描述

基本信息

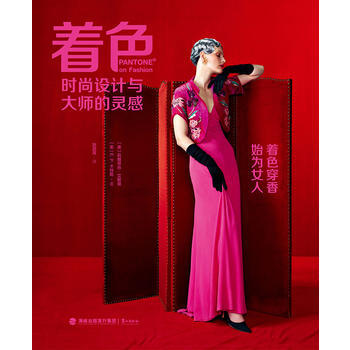

书名:着色:时尚设计与大师的灵感

定价:128.00元

作者:莉雅翠丝艾斯曼,E.P.卡特勒

出版社:鹭江出版社

出版日期:2016-08-01

ISBN:9787545911732

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:12开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

◎着色穿香,始为女人

◎时尚的故事,也是色彩的故事

◎二十世纪以来,世界范围内*的时尚色彩报告

◎全球奢饰品行业**人物的灵感源头

◎没有人比潘通更了解色彩,以及色彩的故事

◎纵横年代、地域视野,探讨色彩魅力的格调典范

◎一本于时间源头理解时尚色彩本质的笔记内容提要

全球的时尚色彩全书:潘通色卡详实、生动的解读。追寻昔日色彩的潮起潮落,预期未来时尚的流行趋势。

着色穿香,始为女人。女人对时装色彩的追逐,亦是对美和自我的觉醒。

而,是谁创造了流行色彩?为什么这一年流行黑白灰?第二年流行荧光黄?为什么有一年流行蜡笔色小清新?有一年流行厚重的浓墨重彩?

潘通 href='#' target='baike.sogou./_blank'>色卡是 href='#' target='baike.sogou./_blank'>享誉世界的色彩,是当今交流色彩信息的国际统一标准语言。

从新世纪起,每年年初潘通都会选出本年度的代表色。这种色彩不仅是在时尚界,还会影响到其他的设计领域和人们的日常生活。

这是一本关于潘通色彩,或者说是关于时尚色彩流行史的全书,书中网罗了一个世纪以来,关于时尚和色彩的资料,辅以数以千计的设计草图与时装照片,解读对时尚为重要的色彩。

在本书中,你可以看到:

一个世纪以来,《时尚芭莎》、《纽约时报》、《纽约客》等杂志对时尚色彩的记录精髓;

山本耀司、圣罗兰、香奈儿、迪奥、路易威登、爱马仕等全世界*设计师们的设计灵感,以及他们对色彩独特且的应用;

玛丽莲梦露、温莎公爵夫人、伊丽莎白·泰勒、索菲娅·罗兰、麦当娜等女性鲜明的穿搭理念,以及她们与时装的故事;

此外,书中还收录了一些通常只能在寂静的图书馆和充满羊皮纸和雪松味道的档案馆里才能找到的关于时尚的逸闻和花絮。

时装是充满戏剧性、艰难、激情的生命,色彩是时装的灵魂。

这是一本世界色彩全书,亦是一本关于时尚的故事。归根结底,这是一本关于美的故事。

目录

作者介绍

莉雅翠丝·艾斯曼享有“国际色风采大师”的美誉,是潘通的色彩专家和色彩潮流预言家,潘通色彩研究所执行董事,艾斯曼色彩信息与培训中心主任,也是许多行业在色彩使用上的咨询顾问。艾斯曼是《色彩:20世纪色彩潮流》(PANTONE: The 20th Century in Color)的作者之一,同时还撰写了其他许多有关色彩的书。她参加过众多色彩研讨会,是各类相关电视节目的常客和线上专家,其著作和话语常被《瑞丽家居设计》《华尔街日报》《纽约时报》《洛杉矶时报》,以及多家国际刊物引用。

E.P.卡特勒是一名国际时尚记者。她是SMUG Magazine和Apparel Insiders的撰稿人,其作品在《纽约杂志》、《玛丽嘉儿》、Mykromag和Fashion Projects上均有刊登。卡特勒曾就读于帕森思设计学院,并获得时装研究专业的文学硕士学位。此外她还参与过电影《戴安娜·蕙兰:时尚太后》的档案研究。文摘

序言

用户评价

我对这本书的结构安排感到十分惊喜,它完全没有那种传统专业书籍的刻板和枯燥。叙事流畅得就像是和一位经验丰富的设计导师在咖啡馆里闲聊,但其中蕴含的知识密度却高得惊人。作者很擅长用讲故事的方式来阐述复杂的理论,比如某一个经典的时尚系列是如何通过色彩选择来烘托主题的,以及设计师们在遇到色彩冲突时是如何巧妙地化解的。读到那些关于“色彩情绪板”构建的章节时,我仿佛进入了一个充满想象力的彩色迷宫,每一种颜色都代表着一种心境,一种故事。这本书的排版设计也深得我心,大开本的尺寸让那些精美的插图得以充分展现,阅读体验极佳。它成功地将学术的严谨性与艺术的浪漫气息完美结合,让人在学习专业知识的同时,还能感受到设计本身的乐趣和激情。

评分这本书的光影处理简直是教科书级别的!细节控表示非常满意,每一页都像是在欣赏一场视觉盛宴。我尤其喜欢作者对色彩饱和度的拿捏,既能展现出面料本身的质感,又不会显得过于刺眼或平淡。那些关于光线如何与不同纹理互动的设计解析,让我对服装摄影有了全新的认识。尤其是书中对于阴影的运用,那简直是艺术!它不仅仅是遮挡光线,更像是为设计增添了深度和情绪。读完之后,我立刻动手尝试了一些新的打光技巧,虽然效果还有待提高,但那种豁然开朗的感觉,真的无与伦比。作者似乎对每一个微小的光点都倾注了心血,每一个折射和漫反射都被讲解得清清楚楚,让你忍不住想去实践。这不仅仅是一本关于着色的书,更是一本关于如何“看见”光芒的书籍,对于任何想在设计领域提升视觉表现力的从业者来说,都是不可多得的珍宝。

评分这本书的深度和广度真的超乎我的预期。我原本以为它会更侧重于某个特定的色系或技术,但没想到它几乎涵盖了时尚设计色彩运用的方方面面,从历史演变到未来趋势,都有涉及。尤其是关于不同文化背景下色彩象征意义的对比分析,简直太精彩了。比如,书中详细阐述了在日本文化中“侘寂”美学如何影响了现代极简主义的用色偏好,这给了我很多跨文化设计的灵感。作者的论述严谨且充满洞察力,绝不是那种浮于表面的色彩搭配建议。书中引用的案例都是行业内的顶尖作品,分析角度刁钻而精辟,让人不得不佩服作者深厚的功底。对于想建立自己独特色彩语言的设计师来说,这本书提供了坚实的理论基石和无限的启发。

评分最让我印象深刻的是这本书对于“材质与色彩的共生关系”的探讨。许多色彩书籍往往忽略了面料本身的物理属性对视觉呈现的影响,但这本书却将两者紧密地联系在一起,深入剖析了丝绸的反光性、羊毛的吸光性以及皮革的光泽度如何改变了设计师最初设想的颜色。这种细致入微的观察和分析,让我对服装的立体感有了更深刻的理解。作者似乎对纺织品的每一个纤维走向都了如指掌。书中对比展示了同一色号在不同材质上的最终效果图,对比冲击力极强,让人茅塞顿开。这种对工艺细节的尊重和挖掘,使得整本书充满了匠人精神,非常鼓舞人心。对于那些希望作品能从“平面设计”提升到“空间感知”层面的创作者来说,这本书绝对是不可替代的指南。

评分这本书的实用性体现在每一个细节里,它不仅仅停留在“应该用什么颜色”的层面,而是深入到“如何让这些颜色为你的设计服务”的层面。我特别欣赏它对“色彩心理学”在商业应用中的剖析。书中提到,不同的色调组合如何直接影响消费者的购买决策和品牌忠诚度,这些分析都有数据和实际案例支撑,非常有说服力。对于我这个刚起步的独立设计师来说,这本书就像是一个万能的“色彩顾问”。它教会了我如何根据目标受众的年龄层、消费能力和心理预期来定制我的色彩方案。翻阅过程中,我感觉作者就像是一位耐心的良师益友,总能在你感到迷茫时,用最清晰的逻辑为你指明方向。它让色彩不再是凭感觉的添加剂,而是成为了一种强大的战略工具。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有