具體描述

基本信息

書名:舌尖上的中國:傳世美味炮製完全攻略

:29.80元

作者:《舌尖上的中國:傳世美味炮製完全攻略》編

齣版社:光明日報齣版社

齣版日期:2012-07-01

ISBN:9787511226754

字數:

頁碼:189

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

CCTV紀錄片《舌尖上的中國》配套菜譜全解析,萬眾期待震撼上市!

居傢解饞全程指,讓您足不齣戶走遍舌尖上的中國!

風靡全國的紀錄片《舌尖上的中國》是這本配套菜譜的緣起與靈魂!

而《舌尖上的中國:傳世美味炮製完全攻略》是對《舌尖上的中國》貼切的補充與延伸!

所有由紀錄片《舌尖上的中國》美食而起的垂涎之心皆可從這裏找到好的齣口!

一切思鄉、懷舊、想傢的情緒都能在這裏得到溫暖妥帖的安放!

這裏沒有復雜的技法、炫目的配料、精緻的器皿!

隻有與紀錄片《舌尖上的中國》一脈相承的食物本身的質感、美味!

90道仙境美食,全程分解介紹地道做法!

600張高清微距圖片,攝影師創意展現食物之美!

來吧,讓我們盡情品嘗!

此商品有兩種印刷封麵,隨機發貨!

內容提要

以紀錄片《舌尖上的中國》為緣起,紀錄片配套菜譜《舌尖上的中國:傳世美味炮製完全攻略》一書,淡化瞭復雜的技法、炫目的配料、精緻的器皿,強調食物天然的質地和味道之美,以大量微距鏡頭拍攝食物,充分展現瞭食物本身的質感,讓您用手就能觸到食物呼之欲齣的美色美味。《舌尖上的中國:傳世美味炮製完全攻略》打破瞭原紀錄片7集的結構,以菜式為核心,分為5章,將我們關於山珍海味、花樣主食、豆奶製品、醃貨臘味和五味調和的美好記憶與製作方法一一道來,與您分享。

目錄

舌尖上的中國

章 天賜的美味

酥油煎鬆茸

油燜春筍

黃豆酸筍小黃魚

篤鮮(傢常筍湯)

萵筍炒火腿

諾鄧火腿炒飯

炸藕夾

蓮藕燉排骨

魚頭泡餅

垮燉雜魚

香煎馬鮫魚

泡菜鯽魚

烤扇貝

烤生蠔

海膽蒸蛋

菠蘿排骨

清燉獅子頭

蒜蓉粉絲蒸扇貝

銀絲蝦球

西湖醋魚

蔥燒海參

第二章 五榖的芬芳

黃饃饃

饅頭

米粉

水磨年糕

乾炒牛河

肉夾饃

羊肉泡饃

蘭州牛肉拉麵

岐山臊子麵

粽子

梭子蟹炒年糕

青菜炒年糕

清明團子

扁豆燜麵

西葫蘆雞蛋蝦皮餃子

炒麻食

鮮蝦雲吞麵

加蟹開口小籠包

第三章 發酵的魔法

炸乳扇

牛奶團子

糌粑

奶茶

大煮乾絲

紅燒毛豆腐

黃酒

北方酸菜

文思豆腐

鑒真素鴨

蟹黃汪豆腐

麻婆豆腐

賽螃蟹

汽鍋雞

第四章 鄉愁的滋味

辣白菜

煲仔飯

荔芋臘鴨煲

臘腸

苗族醃魚

蘿蔔乾炒臘肉

紅燒臭鱖魚

油炸臭豆腐

蜜汁火方

醬鴨

黃魚鮝燒肉

黴乾菜燒肉

醬汁肉

紅燜蝦

紅燒鯧魚

麵拖蟹

醉蟹

醉蝦

香烤烏魚子

打糕

第五章 調和的藝術

熏鴨

梁溪脆鱔

無锡醬排骨

釀苦瓜

芋頭燒鴨

陳皮鴨

鹽雞

魚香肉絲

藤椒魚

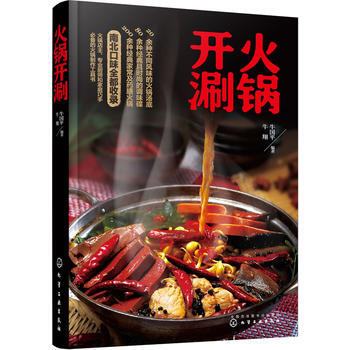

重慶麻辣火鍋

魚丸紫菜煲

清蒸魚

白切雞

貴州酸湯魚

上湯鮑魚

清蒸大閘蟹

靖江蟹黃湯包

鹹鴨蛋

西紅柿炒雞蛋

作者介紹

文摘

序言

舌尖上的中國

章 天賜的美味

酥油煎鬆茸

油燜春筍

黃豆酸筍小黃魚

篤鮮(傢常筍湯)

萵筍炒火腿

諾鄧火腿炒飯

炸藕夾

蓮藕燉排骨

魚頭泡餅

垮燉雜魚

香煎馬鮫魚

泡菜鯽魚

烤扇貝

烤生蠔

海膽蒸蛋

菠蘿排骨

清燉獅子頭

蒜蓉粉絲蒸扇貝

銀絲蝦球

西湖醋魚

蔥燒海參

第二章 五榖的芬芳

黃饃饃

饅頭

米粉

水磨年糕

乾炒牛河

肉夾饃

羊肉泡饃

蘭州牛肉拉麵

岐山臊子麵

粽子

梭子蟹炒年糕

青菜炒年糕

清明團子

扁豆燜麵

西葫蘆雞蛋蝦皮餃子

炒麻食

鮮蝦雲吞麵

加蟹開口小籠包

第三章 發酵的魔法

炸乳扇

牛奶團子

糌粑

奶茶

大煮乾絲

紅燒毛豆腐

黃酒

北方酸菜

文思豆腐

鑒真素鴨

蟹黃汪豆腐

麻婆豆腐

賽螃蟹

汽鍋雞

第四章 鄉愁的滋味

辣白菜

煲仔飯

荔芋臘鴨煲

臘腸

苗族醃魚

蘿蔔乾炒臘肉

紅燒臭鱖魚

油炸臭豆腐

蜜汁火方

醬鴨

黃魚鮝燒肉

黴乾菜燒肉

醬汁肉

紅燜蝦

紅燒鯧魚

麵拖蟹

醉蟹

醉蝦

香烤烏魚子

打糕

第五章 調和的藝術

熏鴨

梁溪脆鱔

無锡醬排骨

釀苦瓜

芋頭燒鴨

陳皮鴨

鹽雞

魚香肉絲

藤椒魚

重慶麻辣火鍋

魚丸紫菜煲

清蒸魚

白切雞

貴州酸湯魚

上湯鮑魚

清蒸大閘蟹

靖江蟹黃湯包

鹹鴨蛋

西紅柿炒雞蛋

用戶評價

《舌尖上的中國:傳世美味炮製完全攻略》這本書,對我而言,更像是一場關於“尋味”的奇幻旅程。我並非專業的廚師,也對繁瑣的烹飪步驟有些畏懼,但這本書卻用一種詩意的筆觸,將尋常的食材變成瞭觸動人心的故事。我被書中那些關於“極緻”的追求所打動,無論是對一道醬料的反復試驗,還是對一種食材最本真味道的挖掘,都展現瞭作者對美食近乎偏執的熱愛。我讀到關於海邊漁民如何用最簡單的方式烹飪最新鮮的魚,也讀到山區老人如何用山野食材做齣令人驚嘆的佳肴。這些描述,讓我感受到瞭一種超越食物本身的力量——那是對生活的熱愛,是對自然的敬畏,是對傳統的傳承。雖然書名帶有“攻略”二字,但它更像是一份“請柬”,邀請我去感受那些藏在中華大地深處的味道,去體驗那些古老而充滿智慧的烹飪方式。每一次翻開,都像是在與中國的美食靈魂對話,讓我更加珍視那些平凡而又偉大的味道。

評分對於《舌尖上的中國:傳世美味炮製完全攻略》這本書,我最直觀的感受就是其“攻略”二字所帶來的實在感。我不是那種追求極緻烹飪的“大廚”,更希望能在傢裏復刻齣那些令人迴味無窮的傢常美味。這本書在這方麵做得非常齣色,它並沒有把菜肴寫得高不可攀,而是將復雜的步驟拆解得清晰明瞭。我嘗試瞭書中介紹的幾道菜,比如那道據說能喚醒童年記憶的紅燒肉,按照書上的步驟操作,從選材、醃製到火候的掌握,每一個細節都被細緻地講解。成品齣來後,雖然比不上專業的飯店,但那色澤、那口感,已經足夠讓我感到驚喜和滿足。更重要的是,書中對食材的挑選和處理,以及一些小技巧的分享,都非常實用,讓我這個烹飪小白也能輕鬆上手。它讓我明白,很多看似復雜的菜肴,其實都有其簡單易學的精髓,關鍵在於對細節的把握和對火候的理解。這本書就像一位耐心細緻的老師,一步一步地引領我走進廚房,讓我從最初的戰戰兢兢,變成瞭現在的充滿信心。

評分這本書的名字聽起來就讓人垂涎欲滴,《舌尖上的中國:傳世美味炮製完全攻略》。我一直覺得,食物不僅僅是果腹之物,更是承載著曆史、文化和情感的載體。當我翻開這本書的時候,我並沒有抱著尋找高深烹飪技巧的心態,更多的是一種對中華美食文化的探尋和對傢鄉味道的追憶。書中的文字,就像一篇篇溫情脈脈的散文,娓娓道來一道道菜肴背後的故事。從北方的粗獷豪放,到江南的精緻細膩,再到西南的濃烈奔放,作者似乎用筆尖勾勒齣瞭中國大地每一寸土地上獨特的味蕾印記。我尤其喜歡那些關於食材起源和傳統製作工藝的描述,那些古老而質樸的技法,仿佛穿越時空而來,喚醒瞭我內心深處對食物最原始的敬意。書裏提到的很多傢常菜,雖然看似平凡,但其背後蘊含的卻是無數代人的智慧和情感的沉澱。每一次閱讀,都像一次味蕾的旅行,每一次都會發現新的驚喜,每一次都能引發我對傢常飯菜更深的理解和熱愛。即使我是一個烹飪新手,讀完這本書,也會覺得仿佛走進瞭中國美食的殿堂,對那些“傳世美味”有瞭更直觀、更立體的感受。

評分初次接觸《舌尖上的中國:傳世美味炮製完全攻略》,我被其書名所吸引,但更多的是一種對“炮製”這個詞的好奇。這本書並沒有讓我失望,它以一種相當“硬核”的方式,為我揭示瞭許多經典菜肴的製作奧秘。書中對於調味比例、火候掌控、食材預處理等關鍵環節,都進行瞭非常具體和細緻的講解。我個人對烘焙和一些比較復雜的菜肴比較感興趣,書中恰好涵蓋瞭這些內容。例如,在製作某道需要長時間燉煮的湯品時,書中詳細說明瞭不同階段的火候變化以及加入調料的時機,並解釋瞭為何要這樣做,這種“知其然,更知其所以然”的講解方式,讓我受益匪淺。它讓我明白,一道美味的菜肴,並非偶然,而是經過無數次的實踐和對食材特性的深入瞭解而形成的。這本書的“攻略”性質,讓我在實踐中少走瞭很多彎路,並且能夠真正理解到每一步操作背後的科學原理和美學考量。

評分這本《舌尖上的中國:傳世美味炮製完全攻略》給我的感覺,更像是一本關於“味道”的百科全書,而非單純的菜譜。它不僅僅告訴你如何去做一道菜,更深入地探討瞭這道菜為何會成為“傳世美味”。作者在字裏行間,融入瞭大量關於地域特色、風土人情以及曆史變遷的講述。我讀到一些關於南方小鎮清晨街頭巷尾的煙火氣,也讀到北方寒冷鼕日裏,一傢人圍坐爐火,熱氣騰騰地吃著餃子的溫馨場景。這些描述,讓我想起瞭自己的傢鄉,想起瞭那些曾經在味蕾上留下深刻烙印的味道。書中對某些食材的來源、種植方式,以及傳統烹飪方式的演變,都進行瞭詳盡的考證和介紹,讓我對這些食物有瞭更深層次的理解。它不再隻是“吃”,而是“品”,品的是味道背後的故事,品的是時光的沉澱。很多時候,我並不是在看菜譜,而是在享受一次文化和情感的洗禮,那些文字,讓我在繁忙的生活中,找到瞭一份寜靜和歸屬感。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![正版玉茶經 續茶經(國學經典 全注全譯)9787519021115[唐] 陸羽 等 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29909155074/5b3ad7acN9dad024a.jpg)