具体描述

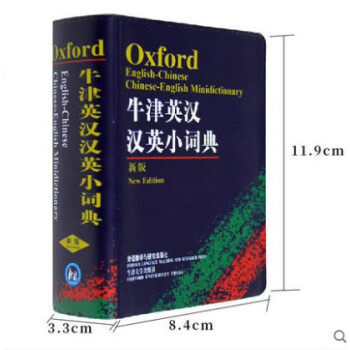

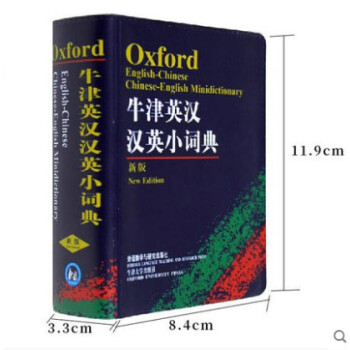

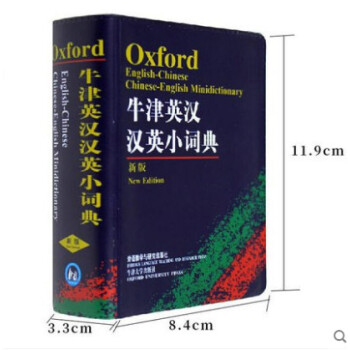

牛津英汉汉英小词典——牛津经典词典,64开袖珍软皮便携本

- 商品重量:245.000克(g)

- 品 牌:外研社

- 作者:牛津大学出版社

- 出版社:外语教学与研究出版社

- 出版时间:2004年9月第1版

- 印刷时间:2013年2月第11次

- 页数:633

- 开本:64开

- 纸张:胶版纸

- ISBN:9787560040745

- 包装:线装

- 规格:12*8

例句典型丰富,贴近生活,模仿性强

汉语词条标注词性,汉语量词搭配

版式清晰,小巧精美,极具和力 内容简介 《牛津英汉汉英小词典》是牛津大学出版社新近推出的一部质量上乘的英汉汉英双向词典。它保持了牛津词典*可靠、释义简明的品牌特色,还具有以下几个鲜明的特色:

一、英文翻译地道,语言富有现代气息,英语语料全部来自语料库。

二、例句典型丰富,贴近日常生活,注重口语和惯用法,例于模仿学习。

三、所收词条全为英汉两种语言的核心词汇,释义精当贴切,浓缩英汉双语学习的精华。

四、编排更加科学,汉语词条全部标注词性。

五、突出汉语搭配,并针对汉语量词复杂难用的特点,设计了同类词典中汉语量词搭配。 目录 序言

本词典使用说明

普通话的声调

英汉词条体例

汉英词条体例

语法术语集注

索引

略语表

发音表

英汉部分正文

汉英部分正文

常见汉语量词

用户评价

我一直觉得,好的词典不光是提供词汇的对应翻译,更应该是一种语言文化的载体。这本小词典在英汉互译的平衡性上做得非常出色,它没有完全偏向英译汉,或者汉译英的那一方,而是给予了两者同等的重视和空间。在处理一些文化特有的表达,比如习语、俚语或者特定的时代背景下的用语时,它的处理方式非常地道和现代化,体现了编纂团队对当代英语使用习惯的深刻洞察。它给出的翻译不仅仅是字面意思,还常常附带了使用语境的提示,这对于提升我的口语表达的“地道度”帮助巨大。我发现,自从有了它之后,我在尝试模仿母语者说话的语调和用词时,自信心都增强了不少,因为它提供的参考信息是鲜活的、可立即投入实践的,而非陈旧的教科书式语言。

评分从一个非语言专业背景的普通学习者的角度来看,这本书最吸引我的地方是它的“无压力感”。很多厚重的词典放在桌上就有一种沉甸甸的压迫感,让人望而生畏,总觉得学不好就要辜负它。但这个袖珍本,因为其轻巧的特性,让我能够非常轻松地、不带任何心理负担地随时开启学习模式。比如,在午休时,我不是去刷无意义的短视频,而是习惯性地翻开它,随机选一个字母开始阅读,就像在看一本有趣的小说。这种“低门槛”的学习方式,让我得以更稳定地保持对英语的接触频率。这种习惯的养成,远比集中火力啃大部头更有效。它就像一个贴心的“学习伙伴”,总是在你需要的时候,安静地待在那里,提供最直接、最有效的帮助,从不喧宾夺主,真正做到了“润物细无声”的实用主义典范。

评分这本书的封面设计简直是深得我心,那种低调又不失质感的软皮材质,摸上去手感温润,完全没有廉价塑料感的那种生硬。我平时通勤路上或者等人的碎片时间里,最喜欢掏出它来翻阅,它的大小正合适,塞进外套口袋里完全没有负担,这对于一个追求效率和便携性的读者来说,简直是太贴心了。而且,虽然是袖珍本,但装帧却出乎意料地牢固,翻了很多次边缘都没有出现明显的松散迹象,这说明在制作工艺上是下足了功夫的。我尤其欣赏它在保持小巧的同时,依然保证了内页的清晰度。字体排版布局合理,疏密有致,即使在光线不太好的环境下,也能轻松找到需要的词条,这对于阅读体验来说至关重要。这种精心打磨的细节,让每次与它“亲密接触”都成为一种享受,而不是一种负担。它完美地平衡了“工具性”与“审美性”,让学习外语这件事,也变得更有仪式感和愉悦感了。

评分我是一个对词典的“耐用性”有着近乎偏执要求的人。因为我习惯性地会用荧光笔做标记,或者在旁边手写一些记忆点和例句,所以纸张的质感和抗墨性对我来说非常重要。这本袖珍词典在这一点上绝对是超出了我的预期。它的纸张不是那种一沾墨水就洇开的劣质纸,而是有一种轻微的阻尼感,我的钢笔水基本都能很好地被“抓住”而不是“洇开”,书写体验非常流畅。更重要的是,即便是反复翻折,书页也没有出现脆裂或者毛边的情况,这对于一个“高频使用者”来说,是决定性的优点。很多号称便携的词典,用上两周就开始散架,但这本的装订工艺似乎非常扎实,即使我偶尔把它塞进背包里被其他物品挤压,它也能保持原有的形态。这种经得起折腾的品质,让我对它产生了强烈的信赖感。

评分我对手边的这本工具书的实用性要求很高,毕竟每天都要应对大量的专业文献和邮件往来,准确性和覆盖面是我的生命线。我惊喜地发现,别看它体积小,内容却一点都不含糊。很多我用过的大部头词典里也查不到的那些生僻或非常口语化的词汇,它这里竟然都有收录,而且释义非常精准到位,没有那种为了凑数而硬塞进去的、晦涩难懂的解释。最让我印象深刻的是,它对于词义的辨析做得特别到位,尤其是一些近义词的区分,表格化或者用小短句来举例说明,让人一眼就能抓住核心区别,避免了在实际写作中用错词的尴尬。我尝试着在查找了一些高频专业术语后,发现它的收录效率极高,基本没有出现“查而无果”的情况,这极大地提高了我的工作流效率。可以说,在我的案头工具箱里,它的权重已经直逼我的电脑和手机了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有