具体描述

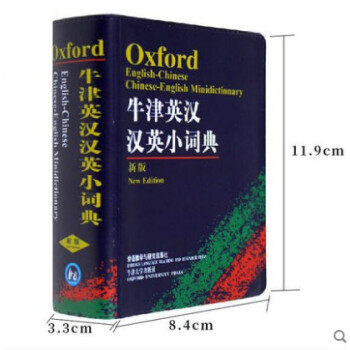

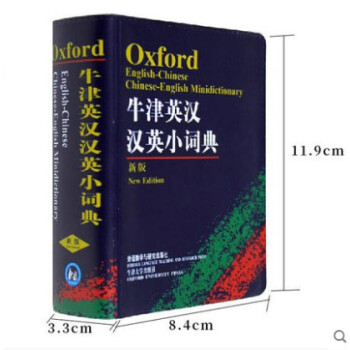

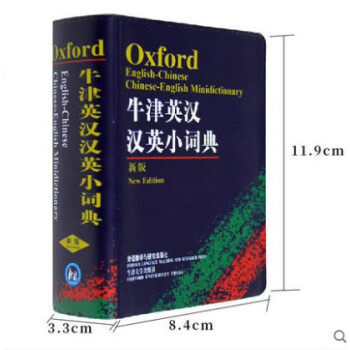

牛津英汉汉英小词典——牛津经典词典,64开袖珍软皮便携本

- 商品重量:245.000克(g)

- 品 牌:外研社

- 作者:牛津大学出版社

- 出版社:外语教学与研究出版社

- 出版时间:2004年9月第1版

- 印刷时间:2013年2月第11次

- 页数:633

- 开本:64开

- 纸张:胶版纸

- ISBN:9787560040745

- 包装:线装

- 规格:12*8

例句典型丰富,贴近生活,模仿性强

汉语词条标注词性,汉语量词搭配

版式清晰,小巧精美,极具和力 内容简介 《牛津英汉汉英小词典》是牛津大学出版社新近推出的一部质量上乘的英汉汉英双向词典。它保持了牛津词典*可靠、释义简明的品牌特色,还具有以下几个鲜明的特色:

一、英文翻译地道,语言富有现代气息,英语语料全部来自语料库。

二、例句典型丰富,贴近日常生活,注重口语和惯用法,例于模仿学习。

三、所收词条全为英汉两种语言的核心词汇,释义精当贴切,浓缩英汉双语学习的精华。

四、编排更加科学,汉语词条全部标注词性。

五、突出汉语搭配,并针对汉语量词复杂难用的特点,设计了同类词典中汉语量词搭配。 目录 序言

本词典使用说明

普通话的声调

英汉词条体例

汉英词条体例

语法术语集注

索引

略语表

发音表

英汉部分正文

汉英部分正文

常见汉语量词

用户评价

使用体验的另一个维度,在于它对于词汇用法的例句设计。我个人认为,脱离了例句的词典,只是一个冰冷的单词列表。很多时候,一个词汇在不同语境下的搭配和固定用法,比它本身的基础含义更难掌握。我特地测试了几组动词短语和一些高频的介词搭配,比如“account for”或“rely on”这类需要注意前后缀的表达,这本袖珍本提供的例句虽然简短,但都极具代表性,能迅速让使用者明白这个词在实际对话或书面语中的“站位”。我特别欣赏它在解释某些习语时,没有直接给出过于直白的字面翻译,而是提供了更符合中文习惯的意译,这大大降低了学习者理解障碍。这种细致入微的处理,让我感觉编写者不仅仅是词汇的收集者,更是语言学习过程的深刻理解者,他们知道读者在哪个环节最容易卡壳,并提前设置了“拐杖”。这种“润物细无声”的教学设计,是衡量一本工具书是否真正优秀的核心标准之一。

评分这本袖珍版的牛津英汉汉英小词典,拿到手里第一个感觉就是“轻巧”得惊人。我之前用过好几个不同品牌的袖珍词典,很多号称袖珍,但拿到手还是觉得有点沉甸甸的,或者说尺寸偏大,放进衬衫口袋里总觉得不太自然。但这一本的设计简直是艺术品级别的紧凑,边角处理得圆润又不失专业感,那层软皮的触感也相当舒服,摸上去有一种温润的皮质感,而不是那种廉价的塑料模仿感。我经常需要在咖啡馆或者等车的时候快速查阅一些生僻的表达,那种场合下,掏出一个厚重的硬壳大词典是绝对不现实的,而这本小小的“牛津”简直是为这种移动学习场景量身定做的。更令人惊喜的是,虽然尺寸被压缩到了极致,但内页的印刷质量却没有打折扣。字体排版清晰、字号适中,即便在光线不太好的地方,也不需要眯着眼睛费力辨认。对于一个对词典的便携性和实用性有着苛刻要求的读者来说,仅仅从“硬件配置”来看,它就已经远远超出了我的预期,成功地让我愿意随时随身携带,而不是把它遗忘在书架上等待“大工程”时才启用。它的存在感很低,但关键时刻的“作用感”却非常高。

评分从耐用性和长期使用的角度来看,这本书的“软皮”特性其实是一个双刃剑,但最终我给出了好评。初次拿到时,我有点担心软皮封面会不会很容易磨损,毕竟它要频繁地被塞进背包、口袋,甚至偶尔会被咖啡渍“光顾”。但经过我一段时间的高频率使用——包括几次不小心被压在重物之下——我发现这种软皮反而展现出了惊人的韧性。它不像硬壳词典那样容易出现棱角崩裂,反而随着使用痕迹的积累,会呈现出一种略微“包浆”的质感,这让它从一个工具,慢慢变成了一件有个人使用印记的“伙伴”。这种随着时间推移而产生的亲切感,是很多设计冷硬的电子词典无法比拟的。而且,由于其轻薄的特性,它在翻阅时动作非常流畅,没有传统厚重词典那种需要双手固定才能展开的笨拙感,单手操作的便捷性在赶时间时显得尤为重要,这也是它能够长期留在我的日常工具箱中的关键因素。

评分最后,不得不提一下它在“英汉”与“汉英”互查效率上的优化。在很多双向词典中,我们总能感觉到某一个方向的功能相对薄弱,比如汉译英时提供的译文选择过于单一,或者英译汉时,同一个英文词汇对应的中文解释不够全面。但这本小词典在两个方向上都保持了相当高的水准,特别是针对那些在两种语言中含义有细微差别的词汇,它通过不同的排序和标注,巧妙地区分开来。例如,有些英文单词有学术和口语两种截然不同的含义,它会用更靠前的排序将最常用的口语义放在显眼位置,满足了大多数读者的即时需求,同时也不会遗漏更专业的释义。这种平衡的、无偏向性的设计,使得它在应对复杂的跨语言信息处理时,不会让人感到力不从心。它就像一个多面手,无论你是需要快速理解一篇外文邮件,还是需要即时组织一句准确的中文回应,它都能提供可靠的锚点,极大地提升了我的沟通自信度。

评分我主要关注的是它的收录范围和释义的精确度,毕竟“小”并不意味着“少”。作为一本袖珍词典,我原以为它会在专业术语和现代网络流行语方面有所取舍,但实际查阅下来,它的覆盖面给我带来了不小的惊喜。比如,我前阵子在阅读一篇关于人工智能的英文文献时,遇到几个非常特定的技术词汇,有些词典会直接跳过,或者只给一个极其笼统的翻译,但这一本却给出了相对准确且贴合语境的解释,虽然篇幅有限,但关键信息点都抓住了。更重要的是,在英译汉和汉译英的切换过程中,它的逻辑衔接非常流畅,没有出现那种为了省空间而将释义过度简化,导致歧义产生的情况。很多时候,我们需要的不是十几个不同的引申义,而是最核心、最常用的那个核心义项,这本词典在这方面做得极为克制和精准,避免了“信息过载”带来的阅读疲劳。可以说,它在“精炼”和“全面”之间找到了一个绝妙的平衡点,这对于日常阅读和快速写作的辅助来说,是至关重要的加分项。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有