具体描述

作 者:

出版社:

出版日期:201804

版 次:

页 数:0

ISBN :9787532649884

定价:168 元 本店价:134.4 元

折扣:【80】 节省:33.6 元

分类: →

货号:1755378

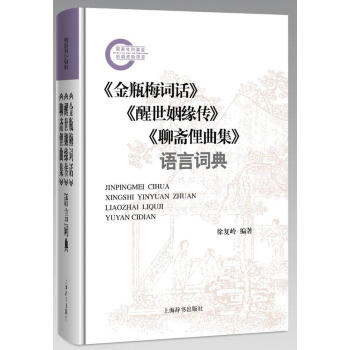

图书简介 本词典收词语约16000条,包括词、词组、成语、熟语、习用格式以及谚语、歇后语等。所收条目均取自《金》《醒》《聊》三书。收词以明清时期日常生活中的口语词语为主。对于明清时期常见或特有而现在已不用或不常用的名物词和已产生转义或有特殊用法的人名、地名、官职名等,本词典酌加收录,以便帮助读者阅读和理解原著。每个条目的内容包括:标明词性、解释意义或用法、列举例证,有的条目还标出特殊读音、举出该词语的异体形式、指出该词语在现今方言中使用的区域范围。", 作者简介 徐复岭(1942— ),教授,先后毕业于曲阜师院(现曲阜师大)和北京语言学院(现北京语言大学)。曾在国内外大学从事汉语教学与研究40余年。主要研究领域为近现代汉语语法、词汇和词典编纂,共出版和发表专著十多部、论文百余篇。其中,研究《金瓶梅词话》《醒世姻缘传》《聊斋俚曲集》等书的语言近三十年,已出版或发表的前期相关研究成果有专著、辞书数部,相关论文数十篇,获得山东省哲学社会科学三等奖两次、省教育厅优秀论文一等奖和优秀著作三等奖各一次。

王永超(1975— ),山东大学文学博士。山东省“十三五”高校人文社会科学研究平台“曲阜优秀传统文化传承发展研究中心”学术带头人,济宁学院中文系副系主任。学术论文散见于《中国语言学》(北京大学)、《民俗研究》(山东大学)、《诸子学刊》(华东师范大学)、《儒家文明论坛》(山东大学)、《长江学术》(武汉大学)等刊物。", 目 录 序(李行健)………………………………1-6

序(刘俊一)………………………………1-4

前言(徐复岭)……………………………1-6

凡例…………………………………………1-4

词目首字音序检字表………………………1-21

正文……………………………………… 1-955

附录……………………………………956-1021

一歇后语、谚语条目…………………… 956

二勘误条目………………………………1005

主要参考书目……………………… 1022-1029

词目首字笔画索引………………… 1030-1043

后记………………………………… 1044-1054 插图和节选

用户评价

这批老书的语言风格真是耐人寻味,每一个词汇的选取都带着一股子老派的韵味,即便是经过了现代排版和校对,那种古雅的气息也丝毫未减。我感觉自己像是在啃一块陈年的老肉,初尝可能觉得有些晦涩,但细细咀嚼,才能品出其中醇厚的滋味和丰富的层次感。尤其是一些描绘心理活动的段落,笔法细腻得让人心惊,那种不直接点明,却将人物的挣扎和矛盾通过动作、对话巧妙地烘托出来的技巧,简直是教科书级别的范例。现在的写作,似乎太追求直白和效率,反而失去了这种含蓄蕴藉的美感。要真正理解这些文字,可能还需要借助一些工具书或者背景资料,但这番“探宝”的过程本身,也构成了阅读乐趣的一部分。每一次查阅和理解,都像是为自己打开了一扇新的窗户,看到了更多隐藏在字里行间的风景。

评分说实在的,阅读这些经典作品,最大的挑战之一可能就在于其庞杂的叙事结构和大量的次要人物。有时候,读着读着就容易迷失在错综复杂的人物关系网中。但这又恰恰是这些作品的迷人之处——它构建了一个极其真实的、有血有肉的社会生态。每一个看似不重要的角色,都有其存在的逻辑和功能,共同编织成一张巨大的生活网。我特别留意了作者是如何处理时间流逝和空间转换的,那种行云流水般的过渡,丝毫没有现代小说中常见的生硬转场感。它们自然地融入故事情节,让读者几乎感觉不到时间的跳跃,而是身处于一个持续的、绵延的生命流程之中。这种对“场面感”的掌控,着实令人佩服得五体投地。

评分最近沉迷于一些古典名著的再阅读,发现不少老书在细节的考证和人物的刻画上有着现代作品难以企及的深度。比如,我最近读的某几部作品,那种对世情人性的洞察,简直让人拍案叫绝。作者寥寥数语,就能勾勒出一个鲜活的、复杂的人物的精神世界。我尤其欣赏其中对社会风俗和市井百态的描摹,那些看似闲笔的地方,其实处处藏着时代的缩影和作者的用心良苦。读着这些文字,仿佛能闻到旧时酒肆的烟火气,听到街头巷尾的市井喧哗。这种沉浸式的阅读体验,远非走马观花的浏览所能比拟。每次合上书卷,总会留下一些难以言喻的怅惘,思考那些故事里人物的命运,也反思我们自身所处的境遇。这种跨越时空的对话感,才是阅读这些经典真正的魅力所在吧。

评分最近重温的这几部作品,其叙事节奏的把握堪称一绝。它不像现代小说那样急于抛出核心冲突,而是采取了一种缓慢、甚至有些拖沓的铺垫方式。起初可能会让人感到不耐烦,但一旦进入那种节奏,就会被它牢牢吸住。所有的冲突和高潮,都是在看似平静的日常琐碎中慢慢酝酿发酵出来的,等到爆发之时,那种力量是压倒性的,也是必然的。这种“大音希声”的叙事哲学,让我开始反思如今流行文化中对“爽点”的过度追求。真正的文学震撼,往往来自于对生活本质的深刻体悟,而不是廉价的感官刺激。细品之下,会发现作者的笔触是极其克制的,每一个高潮点的渲染都恰到好处,绝不滥用情感。

评分对于这些文学瑰宝,我个人认为,最好的阅读方式或许是带着一种敬畏和探索的精神。它们不像是快餐读物,可以一口气消费掉;它们更像是一坛陈年的老酒,需要时间去慢慢品味,才能体会出其复杂的后味。我发现,不同的人生阶段去阅读同一本书,收获的感触是截然不同的。年轻时或许只关注了表面的情节和爱恨情仇,但现在再读,更能体会到字里行间蕴含的哲学思辨和社会批判。那些关于欲望、宿命和道德困境的探讨,随着阅历的增加,变得愈发清晰和沉重。这种能够与读者共同成长的书籍,才是真正意义上的不朽之作。每一次重读,都像是一次对自我灵魂的重新审视与拷问。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有