具体描述

用户评价

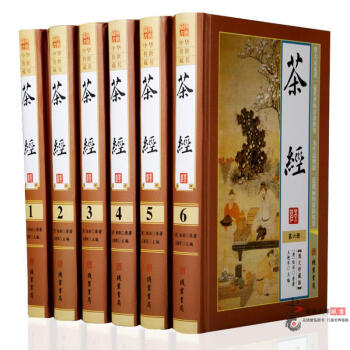

我对中国传统文化类的书籍一直情有独钟,特别是涉及“道”和“艺”的结合。我看过不少关于茶的著作,但很多都偏重于理论的阐述或是历史的梳理,总觉得少了点什么。这本《茶经·续茶经》光是书名就让人浮想联翩,它似乎暗示着对陆羽经典的继承与发展,这对我来说有着致命的吸引力。我非常期待看到“续”的部分是如何拓展和深化茶学体系的,是更侧重于审美品鉴的精微之处,还是深入到地域茶种的详尽考证?而且,有“原文注释译文文白对照”的配置,这简直是为我这种想深入研究又苦于古文功底稍逊的人量身定做的“神器”。这保障了阅读的流畅性,既能领略古人的原汁原味,又不至于被生涩的文言卡住,真正做到了雅俗共赏,兼顾了学术性和可读性。

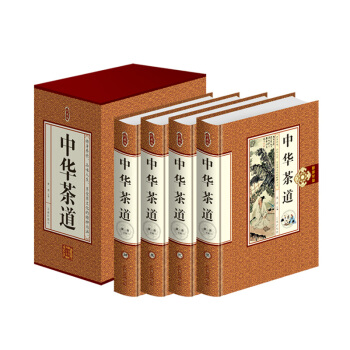

评分说实话,我买书很多时候是冲着“正版全新”和“藏书价值”去的。在这个充斥着盗版和粗制滥造的市场上,找到一套认真对待出版质量的图书实在不易。崇贤馆的出品,听起来就让人觉得靠谱,它意味着出版方在校对、装帧、纸张选择上都下了大功夫,不只是为了走量,更是为了留存。我尤其看重“线装”和“宣纸”这两个关键词,这不仅是物理层面的考究,更是一种精神上的追求——即对经典文献的最高敬意。我希望这套书拿在手上,能有那种穿越时空、与古籍对话的仪式感。一套好的图书,应该是能经受住多年反复翻阅而不损其神韵的,我相信这套书的设计初衷就是如此,它不应只是书架上的摆设,而是值得时常拿出来把玩、学习的良伴。

评分我最近正在梳理自己对中国古典园林与茶事关联的理解,总觉得茶道的美学延伸到生活哲学中,有着非常精妙的对应关系。这本《茶经·续茶经》的出现,正逢其时。我希望它能在文白对照的基础上,能提供更丰富、更具现代洞察力的“注释”和“译文”。比如,对于古代采制茶法的描述,如果能结合现代的科学认知进行旁注,或者对其中涉及的哲学思想进行现代语境的阐释,那将极大地提升阅读的深度和趣味性。我期待的不是简单的字面翻译,而是对古代生活智慧的现代解码,能帮我搭建起古今茶文化的桥梁,让我能将书中的精髓融入到当下的生活实践中去,而不是仅仅停留在文字的欣赏层面。

评分这套书的包装和定位,似乎瞄准的是那些对“中国茶文化”有着深度探求的读者。我一直认为,真正的文化传承,需要依托于精美的载体才能更好地散播。这“1函5册”的组合,暗示着内容可能被结构化地划分成了不同的专题,比如可能有专门讲茶具、茶史、茶艺流程,甚至是茶与诗词意境的篇章。这种分册的设置,便于系统性的学习和检索。我特别好奇“续茶经”的具体涵盖范围,它是否收录了宋元明清时期重要的茶学论述,形成了一个更加完整的茶学谱系?如果能做到内容上的集大成,配上如此考究的实体呈现,那么它就不单单是一本参考书,而是一套值得长期供奉于书房,时常翻阅,每次都有新发现的珍贵典籍。

评分这本书的装帧真是让人眼前一亮,光是看到那宣纸线装的样式,就忍不住想细细品味。崇贤馆藏书这个名头本身就带着一股子古朴典雅的气息,仿佛能从这封面里嗅到旧日文人墨客的墨香。我一直觉得,好的书籍不光是内容的载体,它本身也应该是一种艺术品,这套书显然是做到了。线装书的触感,尤其是宣纸的纹理,拿在手里那种沉甸甸的质感,是现在印刷品难以比拟的。想象着翻开这几册,每一页的文字都像是在跟历史对话,那种郑重感,让人不得不慢下来,去认真对待其中的每一个字。我特别欣赏这种对传统工艺的坚守,在这个追求效率和数字化的时代,能看到这样一套用心制作的实体书,简直是一种享受。希望内里的内容也如这外表一样,经得起时间的考验,值得我珍藏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有