具体描述

基本信息

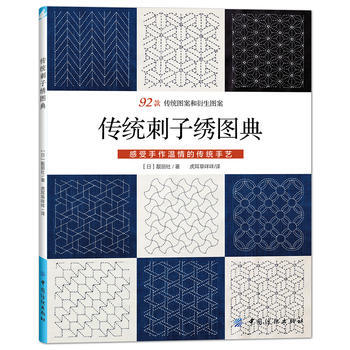

书名:传统刺子绣图典

定价:39.80元

作者:靓丽社

出版社:中国纺织出版社

出版日期:2017-09-01

ISBN:9787518034420

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

《传统刺子绣图典》

·刺子绣,起源自日本的古老手工艺,用白线在蓝染布上重复缝制各种几何图案,增加布的厚重感从而提高其保暖性,是代代相传的实用手工艺。随着其装饰功能的不断提高,这门古老的手艺也完好的流传至今。

·褪却一切浮华的古朴与大雅,化繁为简,点石成金,以*直截了当的方式指向审美的根本。

·将时光连缀成花,留恋拙朴的温情,享受简单之美。

内容提要

《传统刺子绣图典》包含直线图案、曲线图案、小针绣三大类,多达93款日式传统风格的刺子绣经典图案。同时书中附有刺子绣基础工艺的详细解说,是一本非常全面、细致的刺子绣大全类手工图书。

目录

作者介绍

靓丽社为日本知名出版社,以出版手工制作类实用图书为主。

文摘

序言

用户评价

我花了整整一个下午的时间来逐一品鉴书中的每一个纹样布局,这本书对于传统纹饰的分类和解析做得相当到位。它没有采取简单粗暴的图例堆砌,而是将繁复的刺绣图案进行了系统的梳理和解构,从最基础的单元纹样——比如回形纹、万字纹、几何纹的演变,到复杂的寓意性组合图案,都做了详尽的图解说明。更让人惊喜的是,书中还穿插了一些关于纹样“语境”的探讨,比如某个特定的花卉组合在不同地域、不同历史时期的象征意义差异。这使得读者在欣赏图案美感的同时,还能深入理解其背后的文化内涵和社会功能。对于我这样希望从这些经典图案中汲取创作灵感的艺术工作者来说,这本书提供了远超预期的参考价值。它不仅仅是告诉我们“绣什么”,更是引导我们思考“为什么这样绣”。那种层次分明的逻辑梳理,体现了编撰者深厚的学术功底和对民间艺术敏锐的洞察力。

评分这本书的装帧设计给我留下了非常深刻的印象。封面采用了一种带有细腻纹理的纸张,触感温润而不失厚重感,那种深沉的墨绿色调,仿佛能将人带回到那个古老而神秘的时代。翻开内页,纸张的质地同样考究,细腻平滑,使得其中的图样即便是最细微的针脚也能清晰呈现,色彩的还原度极高,那些世代相传的刺绣图案,在现代印刷技术的加持下,焕发出了别样的生命力。装帧的工艺处理非常讲究,锁线装订的方式保证了书籍可以完全平摊,这对于研究和临摹者来说简直是福音,不用担心合页处会让图像变形或模糊。特别是书脊的烫金工艺,低调却又不失华贵,在书架上静静地陈列着,本身就是一件艺术品。阅读过程中,能明显感受到出版方在细节上倾注的心血,从字体排版的疏密有致,到章节过渡页的留白处理,都透露出一种对传统工艺的尊重与敬畏。这种对实体书品质的极致追求,让每一次翻阅都成为一种享受,远非电子版可比拟。它不仅仅是一本图册,更像是一件值得珍藏的文物载体。

评分坦白说,我原本以为这又是一本内容空洞、徒有其表的“大部头”,但实际体验完全颠覆了我的预期。这本书的结构设计极具逻辑性,仿佛一位经验丰富的老匠人,耐心地为你铺陈知识的脉络。它不仅展示了最终完成的作品,更难得的是,在某些关键的技术章节,它采用了“分解图”的方式,将复杂的针脚组合拆解成最基础的步骤,清晰地标示出下针的方向和力度变化。这种教学式的编排,对于初学者来说无疑是极大的帮助,它避免了许多传统技法书中常见的“看图猜法”的窘境。同时,对于那些资深的爱好者,书末附录中的术语对照表和材料溯源信息,也提供了深入研究的线索。整体阅读下来,感觉就像完成了一次系统而严谨的课堂学习,收获的不仅是视觉上的满足,更是知识体系的搭建。它的实用性和学术性达到了一个非常难得的平衡点,让不同层次的读者都能从中获益良多。

评分这本书的装帧设计给我留下了非常深刻的印象。封面采用了一种带有细腻纹理的纸张,触感温润而不失厚重感,那种深沉的墨绿色调,仿佛能将人带回到那个古老而神秘的时代。翻开内页,纸张的质地同样考究,细腻平滑,使得其中的图样即便是最细微的针脚也能清晰呈现,色彩的还原度极高,那些世代相传的刺绣图案,在现代印刷技术的加持下,焕发出了别样的生命力。装帧的工艺处理非常讲究,锁线装订的方式保证了书籍可以完全平摊,这对于研究和临摹者来说简直是福音,不用担心合页处会让图像变形或模糊。特别是书脊的烫金工艺,低调却又不失华贵,在书架上静静地陈列着,本身就是一件艺术品。阅读过程中,能明显感受到出版方在细节上倾注的心血,从字体排版的疏密有致,到章节过渡页的留白处理,都透露出一种对传统工艺的尊重与敬畏。这种对实体书品质的极致追求,让每一次翻阅都成为一种享受,远非电子版可比拟。它不仅仅是一本图册,更像是一件值得珍藏的文物载体。

评分我必须赞扬一下这本书在案例选择上的独到眼光。它没有局限于某一地域或某一朝代的局部风格,而是力图构建一个相对宏观的视角,收录了来自多个不同文化圈、具有代表性的刺绣范例。从江南的精细雅致,到西南山地的粗犷热烈,每一种风格的切换都处理得恰到好处,没有丝毫的突兀感。特别是对于那些已经被现代工艺取代、濒临失传的古老针法和配色方案,书中通过高分辨率的特写照片,将丝线交织的肌理感展现得淋漓尽致,仿佛能触摸到经纬线的张力。其中有一组关于“色彩过渡”的专题分析尤其精彩,它展示了古代绣娘如何在有限的天然染料范围内,通过复杂的排针和晕染技巧,达到近乎照片写实的视觉效果。这对于当今追求效率和标准化的创作者来说,是一种震撼性的提醒——真正的艺术往往诞生于限制和不便之中。这种对“过程美学”的强调,让这本书的价值远远超越了一般的图谱范畴,它更像是一份对时间凝结的工艺精神的致敬录。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有