具体描述

基本信息

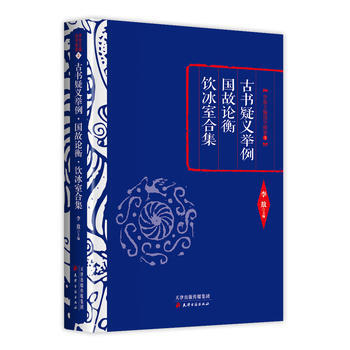

书名:李敖精编:古书疑义举例 国故论衡 饮冰室合集

定价:69.00元

作者:李敖

出版社:天津古籍出版社

出版日期:2017-01-01

ISBN:9787552804331

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

了解中国文化精华,从阅读这套书开始!200部国学经典名著,30卷囊括!李敖耗时多年亲自点评批注!人生必读经典,书架必藏良品!“李敖主编国学精要”系列丛书由自称“五十年来,五百年内中国白话文写得好”的国学大师李敖主编,全书共30卷,遴选了中国历史上流传下来的200部古籍经典名著,从先秦至晚清,哲学、宗教、历史、文学、科学、艺术……几乎囊括了国学的精华。有了这部巨著,你可以上下古今,把千年精华尽收眼底;你可以纵横左右,把多样遗产罗列手边;你可以从古典中寻新义,从旧籍里找时潮;从深入浅出的文字里,了解古代的中国和现代的中国。

内容提要

目录

古书疑义举例

导读?/?002

序?/?003

【一】

上下文异字同义例?/?004

上下文同字异义例?/?006

倒句例?/?007

倒序例?/?008

错综成文例?/?009

参互见义例?/?011

两事连类而并称例?/?012

两义传疑而并存例?/?012

两语似平而实侧例?/?014

两句似异而实同例?/?015

以重言释一言例?/?017

以一字作两读例?/?018

倒文协韵例?/?019

变文协韵例?/?020

【二】

古人行文不嫌疏略例?/?021

古人行文不避繁复例?/?022

语急例?/?024

语缓例?/?024

一人之辞而加曰字例?/?025

两人之辞而省曰字例?/?027

文具于前而略于后例?/?028

文没于前而见于后例?/?030

蒙上文而省例?/?032

探下文而省例?/?033

举此以见彼例?/?033

因此以及彼例?/?035

【三】

古书传述亦有异同例?/?037

古人引书每有增减例?/?039

称谓例?/?041

寓名例?/?042

以大名冠小名例?/?043

以大名代小名例?/?044

以小名代大名例?/?045

以双声叠韵字代本字例?/?046

以读若字代本字例?/?047

美恶同辞例?/?049

高下相形例?/?050

叙论并行例?/?051

实字活用例?/?052

【四】

语词叠用例?/?054

语词复用例?/?056

句中用虚字例?/?057

上下文变换虚字例?/?058

反言省乎字例?/?060

助语用不字例?/?061

也邪通用例?/?063

虽唯通用例?/?064

句尾用故字例?/?065

句首用焉字例?/?066

古书发端之词例?/?067

古书连及之词例?/?068

【五】

两字义同而衍例?/?071

两字形似而衍例?/?073

涉上下文而衍例?/?074

涉注文而衍例?/?075

涉注文而误例?/?077

以注说改正文例?/?077

以旁记字入正文例?/?078

因误衍而误删例?/?080

因误衍而误倒例?/?081

因误夺而误补例?/?081

因误字而误改例?/?082

一字误为二字例?/?083

二字误为一字例?/?084

重文作=画而致误例?/?086

重文不省而致误例?/?086

阙字作空围而致误例?/?087

本无阙文而误加空围例?/?087

【六】

上下两句互误例?/?089

上下两句易置例?/?092

字以两句相连而误叠例?/?094

字因两句相连而误脱例?/?095

字句错乱例?/?097

简策错乱例?/?101

【七】

不识古字而误改例?/?105

不达古语而误解例?/?108

两字一义而误解例?/?112

两字对文而误解例?/?115

文随义变而加偏旁例?/?116

字因上下相涉而加偏旁例?/?117

两字平列而误倒例?/?118

两文疑复而误删例?/?119

据他书而误改例?/?119

据他书而误解例?/?120

分章错误例?/?121

分篇错误例?/?122

误读夫字例?/?123

误增不字例?/?123

国故论衡

导读?/?128

国故论衡赞?/?129

国故论衡(上)?/?132

小学略说?/?132

成均图?/?137

音理论?/?148

二十三部音准?/?151

一字重音说?/?160

古音娘日二纽归泥说?/?161

古双声说?/?164

语言缘起说?/?167

转注假借说?/?172

理惑论?/?179

正言论?/?181

国故论衡(中)?/?184

文学总略?/?184

原经?/?192

明解故(上)?/?205

明解故(下)?/?212

论式?/?220

辨诗?/?225

正赍送?/?234

国故论衡(下)?/?242

原学?/?242

原儒?/?245

原道(上)?/?248

原道(中)?/?253

原道(下)?/?255

原名?/?258

明见?/?265

辨性(上)?/?275

辨性(下)?/?283

饮冰室合集

导读?/?290

学术

论学术之势力左右世界?/?291

论中国学术思想变迁之大势?/?298

总论?/?298

胚胎时代?/?302

全盛时代?/?309

儒学统一时代?/?340

老学时代?/?358

佛学时代?/?365

泰西学术思想变迁之大势381

总论希腊学术?/?381

希腊哲学胚胎时代?/?383

读《春秋》界说?/?389

读《孟子》界说?/?392

《史记·货殖列传》今义?/?397

学说

霍布士学案?/?409

斯片挪莎学案?/?416

卢梭学案?/?418

近世文明初祖倍根、笛卡儿之学说?/?433

天演学初祖达尔文之学说及其略?/?445

法理学大家孟德斯鸠之学说?/?452

乐利主义泰斗边沁之学说?/?464

进化论革命者颉德之学说?/?482

亚里士多德之政治学说?/?491

生计学(即平准学)学说沿革小史?/?502

格致学沿革考略?/?542

近世大哲康德之学说?/?554

作者介绍

李敖(1935.4.25—) ,字敖之,祖籍吉林省扶余县人,台湾作家、中国近代史学者、文化学者、历史学家、作家、时事批评家。台湾无党派人士,曾任台湾“立法委员”(又称民意代表)。其人意志如铁、斗志昂扬,活力无限,“以玩世来醒世,用骂世而救世”。因其文笔犀利,批判色彩浓厚,嬉笑怒骂皆成文章,故自诩为“中国白话文之一的人”,亦被西方传媒追捧为“中国近代杰出的批评家”。著有《北京法源寺》《李敖有话说》《红色11》等100多本著作。

文摘

序言

用户评价

我对这种对传统文化进行深入梳理和考证的作品,总是抱持着一种既期待又审慎的态度。毕竟,对古籍的“举例”和“论衡”往往意味着对既有定论的挑战或者更精细的辨析。读下来,最让我感到惊喜的是其论证过程的严谨性,作者似乎从不轻易下结论,而是层层剥笋,引经据典,将每一个看似微小的疑点都挖掘到了文献的源头去求证。这种探本溯源的治学态度,在如今快餐式的阅读环境中,显得尤为珍贵。它不仅仅是知识的罗列,更是一种思维方式的示范——告诉我们如何去质疑、如何去考据、如何去构建一个可靠的知识体系。这种对细节的执着,让原本可能枯燥的学术探讨,变得充满了发现的乐趣,每一次的“原来如此”都积累成了对知识的尊重。

评分购买这套书之前,我其实有些犹豫,担心内容过于专业化,自己难以驾驭。然而,实际阅读后发现,它采取了一种非常巧妙的“渐进式”引导。初读时,可以先关注那些引人入胜的“疑义举例”,感受作者如何破解谜团,这部分是比较容易入手的;等到兴趣被充分调动后,再回过头去深究“国故论衡”中的宏大体系和论证逻辑,就会发现思路豁然开朗。这种结构上的设计,极大地降低了“入门门槛”,同时又为资深研究者留下了足够的探究空间。它成功地搭建了一座连接普通爱好者与专业学者的桥梁,让更多人能够带着敬意和好奇心,走进那片古老的知识原野,收获的不仅仅是知识,更是一种探索未知的乐趣和对传统的再认识。

评分从知识密度上来说,这套书无疑是极其厚重的。它提供的绝不是泛泛而谈的文化常识,而是直击核心、富有专业性的文本分析。我花了相当长的时间去消化其中的一些关于版本源流和字义衍变的讨论,每一次暂停下来思考,都觉得自己的认知边界被轻轻推开了一扇窗。书中穿插的那些对于古代文人生活和思想背景的细致描摹,更是为冰冷的考据增添了人情味。它让我们明白,那些流传下来的文字背后,站着的是活生生的人,有着他们所处的时代局限和思想挣扎。这种将文献研究与人文关怀相结合的处理方式,使得阅读过程充满了层次感,你既能领略到学术的精妙,也能感受到历史的厚重。

评分这套书的装帧设计真是让人眼前一亮,封面那种雅致的墨绿色,配上烫金的书名,拿在手里就感觉沉甸甸的,透着一股老派文人的风骨。我特别喜欢它在细节上的处理,比如内页的纸张选择,那种微微泛黄的米白色,阅读起来非常柔和,长时间盯着也不会感到眼睛疲劳。装帧的工艺看起来很扎实,那种老式线装书的韵味被巧妙地融入了现代的胶装之中,既保留了古籍的庄重感,又兼顾了现代阅读的便利性。而且,书脊的设计也很有心思,即使是堆叠起来放,每一本书的侧面看过去也是一种视觉上的享受,完全可以作为家里的装饰品来陈列。对于我这种对书籍实体有一定偏好的读者来说,光是这份对传统美学的致敬,就值回票价了。它不仅仅是一堆文字的载体,更像是一件精心打磨的艺术品,让人忍不住想去触摸和珍藏。

评分翻开内容,首先感受到的是文字排版的功力,那种疏朗有致的版式布局,让人读起来心情格外舒畅。在处理一些古籍中的复杂引文和注释时,编辑的处理非常到位,字体和字号的切换得体自然,不会让人在阅读思绪中被打断。我注意到,对于一些晦涩难懂的词句,旁边的校注处理得非常审慎,既没有过多地进行现代语的粗暴解释,也没有完全放任不管,而是在保持原文风貌的基础上,做出了恰如其分的点拨,这体现了编辑团队对原文的深刻理解和敬畏之心。这种恰到好处的介入,使得即便是对古代典籍接触不多的读者,也能比较顺畅地跟上作者的思路,而不至于因为生僻字词而望而却步。整体的阅读体验是流畅且富有启发的,让人感觉仿佛与那位古代的学者进行着一次跨越时空的对话。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![正版图书 道德经 9787506386753 作家出版社 [春秋] 老子 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/30196481255/5b45a105N104d0bcb.jpg)

![四库全书艺术类:琴史 [宋] 朱长文 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/30197711124/5b45a833Nf9622f62.jpg)