具体描述

【作者简介】

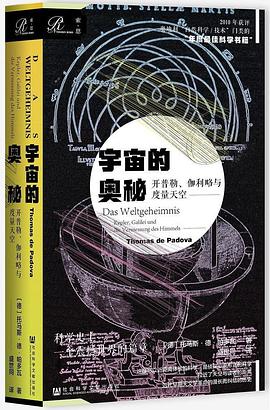

托马斯•德•帕多瓦(Thomas de Padova)1965年生于莱茵河畔诺伊维德(Neuwied am Rhein,位于德国莱茵兰-普法尔茨州),他曾在波恩和博洛尼亚学习物理学和天文学,担任《每日镜报》科学栏目编辑至2005年。他现居柏林,职业是自由评论员,发表过多部非虚构作品。2010年,《宇宙的奥秘:开普勒、伽利略与度量天空》在奥地利被评为“自然科学/技术”门类的“年度最佳科学书籍”。

。

【译者简介】

盛世同,生于冷战末年,金陵人氏。观天地,品历史,问道求真,克己爱人。虽一文不名,未改初心;纵一无所成,不废鸿志。尝游泰西,现居北京。

四百年前,两位截然不同的科学家突破了当时已知世界的边界。1609年在威尼斯,伽利略·伽利雷透过望远镜观察星辰,并制作仪器和进行实验。在布拉格,科班出身的神学家约翰内斯·开普勒发现了行星运动定律,奠定了近代天体物理学的基础,并思考着宇宙的宏伟构造。托马斯·德·帕多瓦以至今较少受到关注却扣人心弦的通信往来为基础,讲述了这两位类型如此迥异的学者之间不对等的关系,以及他们如何在同样的时刻却以各自的方式探索星辰的奥秘。在彼此的鉴照下,他们的远见与固执、睿智与无知得以呈现。这是一部介绍新科学的崛起以及近代来临之际的巨大变革的作品。

用户评价

##1 你可曾记得,上次仰望天空是什么时候?当时是万里无云,还是电闪雷鸣?是月光皎洁,还是星河璀璨? 亘古以来,无论海陆如何变迁,物种如何演进,日月出没、斗转星移这些天象似乎从未改变。在认知革命的过程中,智人面对博大和永恒的天空,抛出了一系列问题:天地为什么分开?...

评分 评分 评分 评分##美妙的东西惯常呈现为概括的姿态,但痛苦总是精确的。就好像如果把16世纪末至17世纪上半叶人类在天文学方面取得的巨大的进步揉碎到每一年月天的枝节中,它就会变成痛苦的挣扎。 作者在写伽利略时明显带有一种稍贬的态度,字里行间写满这位科学家的精明、虚荣、善辩;相比之下开普勒更符合大众的设想,热情、坚韧、固执,他的目标直指宇宙的终极,显示出一种赤诚的理想主义。然而超越时代的思考却让他终其一生都是个局外人。 所以比起宇宙的浪漫飞扬,这本书更像是用丰富细碎的点滴写出在历史大潮中,弄潮儿也只能随波逐流的无奈。 逼仄坎坷的前路,超越时代的孤寂,拉人深陷的泥潭,世俗不休的侵扰……和安稳柔软的幸福相比确实不够诱人。 对每一个个体来说,或许普世的幸福至关重要。 但就全人类来说,幸福配不上人类骨子里涌向未知的高贵。 43年前的1977年9月5日,由美国宇航局研制的无人外太阳系空间探测器旅行者1号发射升空,它是第一个提供了木星、土星以及其卫星详细照片的探测器,也是人类第一艘穿越太阳圈并进入星际介质的宇宙飞船。1977年8月20日,旅行者2号探测器于在肯尼迪航天中心成功发射升空,并成为了第...

评分##书籍装帧很美,线装本设计可以摊平来阅读,对于一本科学书籍来说,这样的设计记个笔记标个小知识很是便捷。 双传记的叙述形式,介绍了有关伽利略与开普勒探寻宇宙奥秘的历史。叙述中没有大量使用学术语言,针对书中提及的人物和相关历史有详尽的注释,阅读体验感不错,不会造成理科小白一边看书一边百度概念的囧境。 封面推荐语说像侦探小说式的科学书,应该是指两位科学家在探索宇宙的道路上,虽有波折但不放弃,通过装备升级和持续观察,总结和推翻前人理论,反复多次的数学计算,一步步接近宇宙的真面目。这是一部非虚构的科学书史,不会像侦探小说那样快节奏,刺激感官。对天文学有兴趣的读者更能沉浸其中。 作者有些偏心开普勒。读者角度看,开普勒热切的追求学术,命途多舛。伽利略名利双追,也有诸多时代背景下,王权与宗教影响下的无奈之举。

评分##中文版忘了标了,盛部大作。和《牛顿、莱布尼茨:发明时间》一样,这本又是一部双线传记。在三十年战争的前夜,伽利略、开普勒互相影响,逐步奠定了日心说的基础。作者通过交叉叙事讲述了两人的命运以及科学史的发展,非常精彩。开普勒的形象比较热心大条,但是命运凄惨,而伽利略则显得谨慎精明而自私,两人的关系很微妙。其实喜欢17世纪历史、三十年战争的朋友也可以一读,反映了大战前夜的一个侧面,也是【反宗教改革】背景下的一幅众生相:从开普勒钻研星相,到他母亲被猎巫,还有第谷的折中宇宙观等等……都很有趣。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有