具体描述

编辑推荐

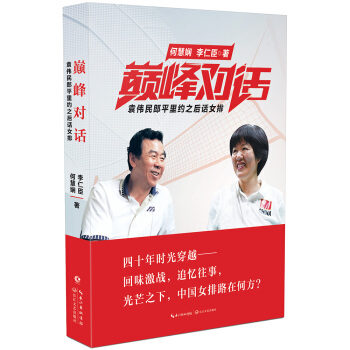

今年春节前,燕升到高密主持一台晚会。我正在老家高密休假,终于有缘与仰慕多年的"偶像"相会。我们交谈甚洽,对艺术、对人生的看法,所见略同,大有相见恨晚之感。尽管大多数电视主持人在荧屏上的形象与在生活中的形象有较大的差别。但也有极少数的主持人,在荧屏上和在生活中是统一的。尽管他上场时也需要化妆,但化妆了的仅仅是外表;脂粉油彩遮盖不住他的内心。尽管他上场前也要有所准备,但事先背好的文案。内容简介

燕升从当初投身冷清的传统品种,到十几年后依然坚守寂寞清苦,对他个人而言知识一种难得的选择,对广大戏迷而言,则是幸运的降临。我个人认为,燕升是上天为我们准备好的主持人。他的性格里有英雄般的骨气,又有赤子般的真情。他不掐上,不阿贵,敢于坚持真理,嫉恶如仇,是一条痛快淋漓的汉子。他对亲人,对朋友,对乡亲,对弱小者,是那样的呵护、忠诚、谦恭、慷慨,这些,都可以在他这本写得很克制的书里得到印证。作者简介

白燕升,20世纪60年代末出生于河北。1991年毕业于河北大学中文系。先后在保定电视台、河北电视台工作。

1993年通过层层选拔,正式调入中央电视台。曾荣获2001年度主持人“金话筒”奖。

现为CCTV-11戏曲频道主持人、制片人,担任2007年“CCTV春节戏曲晚会”总导演。

作为中国戏曲在电视舞台上的代言人,白燕升凭着良好的文学素养,以稳健儒雅的气质,明快大气地走进了千家万户。

他用极大的热忱和人格魅力碰撞出了艺术界里可贵的真实,以及鲜为人知的人间百态,被誉为“充满人文关怀和书卷气息的主持人”。

内页插图

精彩书评

燕升从当初投身冷清的传统品种,到十几年后依然坚守寂寞清苦,对他个人而言只是一种难得的选择,对广大戏迷而言,则是幸运的降临。我个人认为,燕升是上天为我们准备好的戏曲主持人。他的性格里有英雄般的骨气,又有赤子般的真情。他不谄上,不阿贵,敢于坚持真理,嫉恶如仇,是一条痛快淋漓的汉子。他对亲人,对朋友,对乡亲,对弱小者,是那样的呵护、忠诚、谦恭、慷慨,这些,都可以在他这本写得很克制的书里得到印证。

莫言

目录

序 莫言自序

缘起

乡音乡情

故乡是什么

七岁红

唱戏没出息

为了父亲

我的大学

摘下黑纱

声音里的沉醉

怀念老师

缘分天空

旧梦重温

蝴蝶飞不过沧海

走近电视

想念小操鲁村

第一次直播

我想主持《正大综艺》

北漂时光

CCTV的多余人

想回河北台

没躲开戏曲

风雨兼程

感谢无情

感谢谢导

把我揉碎了成你

一碗米价值多大

头在云里脚在地上

刮风下雨要关窗

“白玉兰”的坚守

听周杰伦的歌想到的

我唱我歌

歌为悦己者唱

一生的太阳雨

你在他乡还好吗

歌声背后是爱

我的歌友会

家让爱有了着落

连累你了

病房里的化妆

背她下楼晒太阳

两个生命的奇迹

牵手

女儿的足迹

戏里戏外

谁与风骚

泪光里的爱

奥运与戏

后记

逝水

精彩书摘

乡音乡情故乡是什么

人对家乡的情感很复杂,我也是。实话说,并不都是爱。

我是一个农村孩子,出生于号称“苦海盐边”的渤海湾畔的一个内陆村庄。对那块土地,我无论如何都谈不上好感。它让我的先辈们苦苦挣扎,流尽了血汗,耗费着生命。我的父母和哥哥姐姐们,面朝黄土背朝天,比牛马付出的都多,却依然过着吃糠咽菜的生活。夏天在酷热中煎熬着,冬天在寒冷中蜷缩着。因为穷,从小看惯了村民们的争吵打架;因为闹分家,见识了哥们儿兄弟的分道扬镳形同陌路;因为轮流伺候老人的交接日期有了分歧,妯娌之间拳脚相加,我二哥就是因为生病,家里穷耽误了医治,五岁的时候死去了,那时我三岁。大人们都说,小哥哥又懂事又听话,比我长得也好看。耳闻目睹了种种不美好,我真难以想象:家乡会给一个人的童年留下多少幸福眷恋?

我生于斯长于斯,但这里从未让我有过扎根于斯的归属感。

那会儿经常幻想:早点儿逃离这块土地,一旦离开就再也不回来。很长时间,我一直采取着抵制故乡的态度。但是,在1988年的寒假,我从大学放假回到家,之前妈妈已经去世,当我迈进大门口隔着窗户玻璃看见了等待我回家的父亲和姐姐们,“爸爸”两个字还没喊出口,一股滚烫的热流哽噎了我的喉咙,满腔的热泪夺眶而出。

那个时候,我就隐约地感觉到了故乡对一个人的牵引。对于生你养你、埋葬着你祖先灵骨的这片土地,你可以爱它,也可以恨它,但你却无法摆脱它。于是,“悲歌可以当泣,远望可以当归”“故乡何处是,忘了除非醉”“逢人渐觉乡音异,却恨莺声似故山”;飞黄腾达了要回家,“富贵不还故乡,犹如衣锦夜行”;身处困境时也要回家,“羁鸟恋旧林,池鱼思故乡”。

你和故乡是有着“地缘”和“血缘”的,故乡不仅指你的父母之邦,还是你童年或青少年成长的见证地。无论你走到哪,别人问起你的故乡,你都得回答是这片生你养你的地方。这里有母亲生你时流出的血,这里埋葬着你的祖先,这里有你的天真和蒙昧,更有你的叛逆和梦想。

海明威有句名言:不幸的童年是作家的摇篮。

童年的艰苦生活是我的财富,至少对我产生了火箭升空般的推动力,促使我好好学习考取大学。老人们总爱忆苦思甜,希望年轻人能回到从前那样吃点苦。我不认同,所以也不愿听这些。不幸福的童年很容易让心灵扭曲,导致莫名其妙的梦境和对自然、对社会、对人生的畸形对抗。

我虽然没经历过大苦大难,但趋利避苦是人的本能,人之常情,我还是幻想来生能有个温暖殷实的童年。好在如今我有这个能力,可以尽情地让女儿无忧无虑地享受灿烂。

我渴望灿烂的童年。记得我七岁那年,上小学一年级,个头儿很高了;但到了夏天,我经常不穿衣服,一丝不挂地光着屁股。因为只有一条大短裤和一件跨栏儿背心。我从小爱干净,衣服脏了就脱下来,自己蹲在池塘边洗干净,晒干了再穿上。有一点值得庆幸,我在家最小,上面有哥有姐,这样一来我可以偷懒不用去下地干活。但农忙的时候,妈妈做好了饭,我负责给父亲他们送去。因为家里穷,妈妈把不多的细粮留给干活的人们吃,自己吃粗粮,每次往地里送饭,妈妈都把家里最好吃的带给他们。我记得有玉米面窝头、红高梁面儿的饼子、炒虾酱,偶尔也有一顿烙饼和大葱炒鸡蛋,骑着自行车往地里赶,就像电影里的红军小战士去执行光荣任务,可神气啦!

到了田间地头,找个树荫儿坐下,等着父亲他们收工吃饭。看他们向我走过来时,我只好作汗流浃背满脸愁苦状,唤起大人们的同情,以免哥哥姐姐们训斥我眼里没活儿。我确实不愿干农活,没做过自然也不会做,放学回到家,就爱看书。但我看的不都是课本,有些是小人书,有些是唐诗宋词,有些是小说。邻居一大婶看见了,跟我家人说:你家“少爷”不干活儿,净看些闲书,没出息。

前言/序言

因为爱好戏曲,自然地成为了中央电视台戏曲栏目与后来的戏曲频道的忠实观众。正像众多的戏迷都喜欢燕升一样,我也很早就被他的风度、他的风格、他的风雅所吸引,成为他的忠实“粉丝”。今年春节前,燕升到高密主持一台晚会。我正在老家高密休假,终于有缘与仰慕多年的“偶像”相会。我们交谈甚洽,对艺术、对人生的看法,所见略同,大有相见恨晚之感。尽管大多数电视主持人在荧屏上的形象与在生活中的形象有较大的差别。但也有极少数的主持人,在荧屏上和在生活中是统一的。尽管他上场时也需要化妆,但化妆了的仅仅是外表;脂粉油彩遮盖不住他的内心。尽管他上场前也要有所准备,但事先背好的文案,并不影响他流露内心深处的真情实感。燕升就是这种能与观众交心,能与嘉宾交流,亲切自然但又不逾规矩的主持人。

近年来躲序如躲虎狼,但为燕升这本书作序,却是我主动请缨。原因有二:一是基于我对戏曲的爱好;二是出于我对燕升人品的敬仰。

我认为,所谓戏曲振兴,重造辉煌,并不是要恢复到上世纪那种一旦名角登场,一票千金难求的状况。那是时代造成的繁荣。如今社会,一是娱乐方式多多,二是生活节奏加快,要想把观众尤其是年轻观众吸引进剧场看戏,绝非一件易事。从某种意义上说,电视是剧场艺术的克星,但与其抱怨,不如结缘。中央电视台开设戏曲频道,是一个英明的决定。燕升从当初投身冷清的传统品种,到十几年后依然坚守寂寞清苦,对他个人而言只是一种难得的选择,对广大戏迷而言,则是幸运的降临。我个人认为,燕升是上天为我们准备好的戏曲主持人。他自幼喜欢河北梆子,少年时即粉墨登场,并表现出过人的天赋,虽然遵父命放弃进入专业剧团的机会而考入大学中文系,但戏曲的种子在他的心里埋藏着,一旦机会到来,便会开花结果。现在看来,白老伯父逼儿子上大学的决定也是对的。河北大学中文系四年的学习,使燕升具备了深厚的文学功底,而这无论对于一个演员,还是一个主持人,都是至关重要的。

从某种意义上说,振兴戏曲,再造辉煌的目标已经实现,这就是通过电视这个媒体,通过中央台十一频道和各省市台的戏曲栏目,使戏曲真正进入了千家万户。想想历届电视戏曲大奖赛那种盛况,想想那些身怀绝艺的票友,想想那些才华不让成人的童星,我觉得我们已经造就了戏曲在新时期的辉煌。而在这再造辉煌的过程中,燕升立下了汗马功劳。

燕升是河北沧州人,那里多有慷慨悲歌之士。他的母校河北大学设在保定,那是一座历史悠久的古城,又是孕育了“白洋淀派”和诸多文学大家的地方。我有幸在此地当过四年兵。我最初的五篇小说都是发表在保定市的《莲池》上。是保定市和河北省文学界的诸位老师扶持我走上了文学之路。提起保定,提起河北,心中便涌动着感激之情,也因了这层关系,我对燕升便在敬重之外又多了一种类似乡党、袍泽的情感。

我们当然不能以人的籍贯来判定人的品格,但各地不同的自然地理、文化风物却的确对人的品格形成产生着潜移默化的作用。何为慷慨悲歌?我想河北梆子就是慷慨悲歌。那高亢激越、穿云裂石、千回百折、动人心魄的腔调里,包含着英雄气概和似水柔情。燕升是听着河北梆子唱着河北梆子长大的。他的性格里有英雄般的骨气,又有赤子般的真情。他不谄上,不阿贵,敢于坚持真理,嫉恶如仇,是一条痛快淋漓的汉子。他对亲人,对朋友,对乡亲,对弱小者,是那样的呵护、忠诚、谦恭、慷慨,这些,都可以在他这本写得很克制的书里得到印证。

在漫长的岁月里,舞台曾经是老百姓的公开课堂,戏曲是老百姓的公用教材。中国人的道德准则、价值观念、理想境界,多半是借助戏曲传播、塑造而成。在新的时代里,戏曲的这种社会功能已经大大弱化而且不可挽回。但戏曲艺术的巨大审美功能,却依然是广阔天地大有作为的。一个中国人,如果不了解中国戏曲,是相当遗憾的一件事情。一个外国人,如果想真正了解中国文化,绕开了戏曲,那是不可能的。

燕升主持戏曲频道,是广大戏迷的幸运,也是他自己的幸运。这十几年里,一方面是他将戏曲之美、演员之功介绍给观众;另一方面,他也从戏曲中和演员身上学到了许多。如果有朝一日他离开了主持人的岗位,完全可以到大学里担任戏曲学教授。但现在还不是时候。他刚刚四十,正是黄金岁月,我们期待着他为中国戏曲作出更大的贡献,也期待着他在电视和戏曲的结合上,作出更有创意的探索。

2008年9月2日北京

用户评价

这本书的视角真的非常独特,它让我看到了许多我们日常生活中习以为常,却从未真正思考过的“冷门”面向。作者并没有选择那些惊天动地的故事,而是聚焦在一些细微之处,比如一种古老的技艺、一种正在消失的文化、或者是一些不被主流价值观所认可的生活方式。但恰恰是这些“冷门”的东西,却蕴含着深刻的哲理和动人的情感。我从中看到了坚持的价值,看到了多样性的魅力,也看到了在浮躁的时代里,保持一份宁静和独特是多么不易。这本书像是一面镜子,映照出我内心深处对“不一样”的渴望。

评分读完这本书,我感觉自己的视野被大大拓宽了。它不仅仅是一本书,更像是一次心灵的旅程。它教会我用一种更包容、更开放的心态去接纳和理解那些与自己不同的事物。以前我可能更倾向于追逐潮流,关注那些被大众追捧的热点,但这本书让我明白,真正的精彩,往往就隐藏在那些不为人知的角落。它让我开始反思,在追求“热门”的过程中,我们是否也错过了很多同样值得珍视的东西?这本书的意义,在于它唤醒了我内心深处对“冷门”的欣赏,并让我看到了它们背后蕴藏的无限可能。

评分拿到这本书的时候,首先被它的装帧吸引了。不是那种华丽浮夸的风格,而是一种沉静、考究的感觉,仿佛这本书本身就承载着一种“冷门”的气质。翻开书页,那种阅读的快感瞬间袭来,文字流畅而富有感染力,作者的笔触细腻,仿佛能将读者带入一个个鲜活的场景之中。我特别喜欢书中对细节的描摹,那些微小的、容易被忽略的瞬间,在作者的笔下却熠熠生辉,勾勒出人物的内心世界和情感变化。我常常会在阅读的时候停下来,想象那些画面,感受那种氛围,甚至会因为书中的某个情节而产生共鸣,久久不能释怀。

评分不得不提的是,这本书的附带DVD光盘也给我带来了惊喜。我通常对附带的DVD不会抱有太高的期望,但这次完全颠覆了我的看法。光盘里的内容与书中的文字相辅相成,用影像的方式更加生动地展现了书中提到的那些“冷门”事物。我看着光盘里的画面,仿佛亲身经历了一次次探访,与那些“冷门”的创造者们进行了一场跨越时空的对话。这种视听结合的阅读体验,让我对书中的内容有了更深层次的理解和感悟,也让这本书的价值得到了极大的提升。

评分这本书的名字一开始就勾起了我的好奇心。“冷门里,有戏”,这几个字仿佛在说,那些不被大众关注的角落,反而藏着最精彩的故事。我平时就喜欢挖掘一些“非主流”的东西,无论是音乐、电影还是文学,总觉得大众的目光所及之处,往往是已经被反复打磨、失去了些许棱角的。而真正能触动人心的,往往是那些在人群之外默默绽放的光芒。所以我毫不犹豫地入手了这本书,心里还想着,说不定能在这本书里发现一些我之前完全没接触过的领域,或者看到一些熟悉领域被赋予了全新的视角。

评分正版图书非常好非常满意

评分很喜欢白燕升,他的每一本书几本上都有,这本冷门里,有戏(附光盘1张)很不错,今年春节前,燕升到高密主持一台晚会。我正在老家高密休假,终于有缘与仰慕多年的偶像相会。我们交谈甚洽,对艺术、对人生的看法,所见略同,大有相见恨晚之感。尽管大多数电视主持人在荧屏上的形象与在生活中的形象有较大的差别。但也有极少数的主持人,在荧屏上和在生活中是统一的。尽管他上场时也需要化妆,但化妆了的仅仅是外表脂粉油彩遮盖不住他的内心。尽管他上场前也要有所准备,但事先背好的文案。燕升从当初投身冷清的传统品种,到十几年后依然坚守寂寞清苦,对他个人而言知识一种难得的选择,对广大戏迷而言,则是幸运的降临。我个人认为,燕升是上天为我们准备好的主持人。他的性格里有英雄般的骨气,又有赤子般的真情。他不掐上,不阿贵,敢于坚持真理,嫉恶如仇,是一条痛快淋漓的汉子。他对亲人,对朋友,对乡亲,对弱小者,是那样的呵护、忠诚、谦恭、慷慨,这些,都可以在他这本写得很克制的书里得到印证。燕升从当初投身冷清的传统品种,到十几年后依然坚守寂寞清苦,对他个人而言只是一种难得的选择,对广大戏迷而言,则是幸运的降临。我个人认为,燕升是上天为我们准备好的戏曲主持人。他的性格里有英雄般的骨气,又有赤子般的真情。他不谄上,不阿贵,敢于坚持真理,嫉恶如仇,是一条痛快淋漓的汉子。他对亲人,对朋友,对乡亲,对弱小者,是那样的呵护、忠诚、谦恭、慷慨,这些,都可以在他这本写得很克制的书里得到印证。莫言乡音乡情故乡是什么人对家乡的情感很复杂,我也是。实话说,并不都是爱。我是一个农村孩子,出生于号称苦海盐边的渤海湾畔的一个内陆村庄。对那块土地,我无论如何都谈不上好感。它让我的先辈们苦苦挣扎,流尽了血汗,耗费着生命。我的父母和哥哥姐姐们,面朝黄土背朝天,比牛马付出的都多,却依然过着吃糠咽菜的生活。夏天在酷热中煎熬着,冬天在寒冷中蜷缩着。因为穷,从小看惯了村民们的争吵打架因为闹分家,见识了哥们儿兄弟的分道扬镳形同陌路因为轮流伺候老人的交接日期有了分歧,妯娌之间拳脚相加,我二哥就是因为生病,家里穷耽误了医治,五岁的时候死去了,那时我三岁。大人们都说,小哥哥又懂事又听话,比我长得也好看。耳闻目睹了种种不美好,我真难以想象家乡会给一个人的童年留下多少幸福眷恋我生于斯长于斯,但这里从未让我有过扎根于斯的归属感。那会儿经常幻想早点儿逃离这块土地,一旦离开就再也不回来。很长时间,我一直采取着抵制故乡的态度。但是,在1988年的寒假,我从大学放假回到家,之前妈妈已经去世,当我迈进大门口隔着窗户玻璃看见了等待我回家的父亲和姐姐们,爸爸两个字还没喊出口,一股滚烫的热流哽

评分很不错的书~~很不错的书~~很不错的书~~很不错的书~~

评分非常满意非常满意非常满意非常满意

评分书不错,买来留着看,以后再详细评价

评分在京东买了一个,没什么问题,主要是快递很快。前几天又买了一个豆浆机,九阳的,买回来,用了几回,还不错。主要是不是我做,男朋友做,说挺不错。没有买亏。比超市便宜了200块。快递还是很快。但是感觉京东的快递服务要改进一下:选货到付款,明明说先验货,再给钱的。还好用的没什么问题,买了两次都还可以。像京东这么大的店,而且现在也有名气了,各种服务都应该做的完善一点,特别是快递,是和客户直接交互的。其实我也知道这是快递的问题不是京东的问题就是了,快递网上有的说的很可怕,将你的东西乱丢的,京东的还算不错了。好了,我现在来说说这本书的观感吧,到货一看质量也非常不错,正在读~~感觉很好,能再便宜就更好啦网络文学融入主流文学之难,在于文学批评家的缺席,在于衡量标准的混乱,很长一段时间,文学批评家对网络文学集体失语,直到最近一两年来,诸多活跃于文学批评领域的评论家,才开始着手建立网络文学的评价体系,很难得的是,他们迅速掌握了网络文学的魅力内核,并对网络文学给予了高度评价、寄予了很深的厚望。随着网络文学理论体系的建立,以及网络文学在创作水准上的不断提高,网络文学成为主流文学中的主流已是清晰可见的事情,下一届的“五个一工程奖”,我们期待看到更多网络文学作品的入选。宝贝非常不错,和图片上描述的完全吻合,丝毫不差,无论色泽还是哪些方面,都十分让我觉得应该称赞较好,完美!这本书,作者以独特的视角来记录我们身边的生活已经开通全国360个大中城市的配送业务,近1000家配送站,并开通了自提点,社区合作、校园合作、便利店合作等形式,可以满足诸多商家以及消费者个性化的配送需求。为了全面满足客户的配送需求,京东商城打造了万人的专业服务团队,拥有四通八达的运输网络、遍布全国的网点覆盖,以及日趋完善的信息系统平台。我还是喜欢看真诚的人写真诚的话。未必有多智慧,但真诚的人勇于面对过去的自己,面对自己过去的或鲁莽或傻缺等种种不成熟的言语或行为,不至因尴尬而干脆装疯卖傻。 书里的一句让我看了就想死的话是“如今我变成了自己年轻时看一眼就想死的模样”。作者说年轻时的自己“有着狰狞的外表,和温柔的心,而现在却相反。”我完全相信他所言不虚,即使现在外表依然不怎么温柔所以京东的物流我是比较放心的。好了,现在给大家介绍两本好书:一、致我们终将逝去的青春。青春逝去,不必感伤,不必回首。或许他们早该明白,世上已没有了小飞龙,而她奋不顾身爱过的那个清高孤傲的少年,也早已死于从前的青春岁月。现在相对而坐的是郑微和陈孝正,是郑秘书和陈助理是日渐消磨的人间里两个不相干的凡俗男女,犹如一首歌停在了最酣畅的时候,未尝不是好事,而他们太过贪婪固执地以为可以再唱下去才知道后来的曲调是这样不堪。青春就是用来追忆的,所以作者写的故事是来纪念。

评分质的要求,对教育规律的把握,对教学艺术的领悟,对教学特色的追求。

评分值得收藏 价廉物美 推荐

评分这样低的价格 买这样的书,太好了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![拿破仑全传 [Napoleon bonaparte] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11463912/54b4b9a7N8311d688.jpg)