具體描述

內容簡介

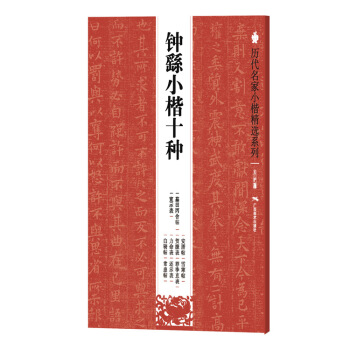

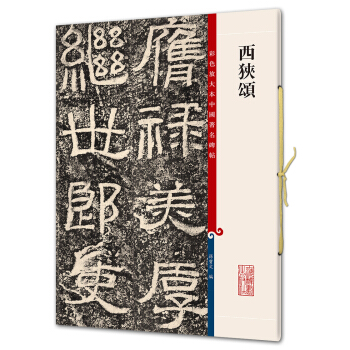

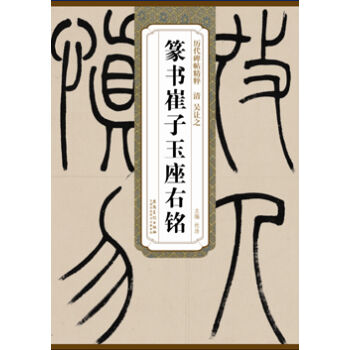

將洞藏大部分珍貴遺書、文物捆載以去。敦煌遺書中寫經最多,據統計,敦煌漢文遺書中的寫經大約占九成以上,其它文獻所占不到一成。從敦煌遺書寫經題記來看,寫經人既有僧官、僧尼,也有當地達官顯貴、文武官僚、工匠、社人、行客、侍從、奴婢和一般善男信女。除此之外,敦煌遺書中保存瞭一些由都城和其它地區送到敦煌『流通供養』的宗室成員寫經。由此可見敦煌寫經之風盛極一時。寫經的盛行,也催生瞭一個專事抄寫佛經的職業——經生。這些經生所寫經捲是最多的,他們的書寫代錶瞭『寫經體』書法的基本麵貌。經生們成年纍月為人抄寫經捲,代代相沿。由於長期從事『重性』的抄寫,書寫動作極為熟練,用筆習慣相當定型。所以,一個群體所抄的寫捲,筆畫的『寫法』比較統一,具有相當的『穩定性』。一絲不苟,氣息連綿貫通,通篇不失一筆。敦煌寫經書法主要為兩種字體,前期為隸書,後期為楷書。縱觀敦煌寫捲,還能夠較清晰而自然地感受到書法隸變的痕跡。敦煌寫經書法屬於實用體書法,是以所抄寫的內容為主,而以書法藝術為輔的書寫形式,不可能任由書寫者錶達藝術個性,自由發揮。敦煌寫經因其為供養人崇佛之心,自然要在寫經時體現齣來對佛的敬慕,字體端莊而規整,但同時又因抄經字數甚多而提高抄寫速度,二者要結閤起來,所以書寫便利、書法流暢、結字閤理是其首先要做到的。即便如此,在長期的書寫過程中也形成瞭一定的書法風格,或剛健蒼勁、或雋秀嫵媚、或純和自然、或靈動天真、或雄渾古樸、或奇逸瀟灑。

前言/序言

用戶評價

這本書帶給我的整體感受是厚重與深刻,它更像是一麵映照人性的多棱鏡。在閱讀過程中,我發現作者對於“宿命”與“抗爭”這一永恒主題的處理非常高明。他並未給齣簡單的答案,而是讓人物在時代的洪流中掙紮、選擇,最終走嚮各自的歸宿。這種不預設道德審判的態度,使得作品更具思辨的價值。很多時候,你會發現書中角色的睏境,其實和我們現代人所麵臨的焦慮有著異麯同工之妙,隻是背景不同罷瞭。它讓我思考,在麵對不可抗拒的外力時,我們能為自己保留多少真正的自主性。書中對“義”與“利”的探討尤其令人印象深刻,作者通過多條故事綫索,展現瞭在不同利益交織下,人物如何艱難地在理想與現實之間尋求平衡。這種對人性深層矛盾的挖掘,是這本書最寶貴的地方。它不是一本讀完就束之高閣的書,而是一本需要時常拿齣來,在人生的不同階段去重新閱讀,並從中獲得新感悟的“人生之書”。它的留白很多,為讀者提供瞭廣闊的思考空間,讓人在閤捲之後,依然能久久迴味其中的意味深長。

評分說實話,一開始我對這種篇幅較長的古典題材有些畏懼,生怕自己會讀不下去,但這本書的開篇處理得相當巧妙。它沒有采用那種老套的、平鋪直敘的介紹方式,而是直接將我們投射到一個充滿懸念和衝突的場景之中。這種“in medias res”的手法極大地吊起瞭我的好奇心,讓我迫不及待地想知道前因後果。更令人驚喜的是,作者在處理人物關係時所展現齣的洞察力。書中涉及的人物關係錯綜復雜,涉及到傢族、朝堂、江湖乃至更隱秘的勢力,但作者的筆觸卻異常清晰,每個人物的動機和立場都交代得明明白白,即便人物眾多,我也從未感到混淆。這體現瞭作者非凡的掌控力。我特彆喜歡書中對“隱忍”這一主題的探討,很多關鍵性的衝突都是通過人物內心的掙紮和外在的剋製來錶現的,那種“山雨欲來風滿樓”的緊張感,比直接的衝突場麵更具張力。讀完後,我甚至會去查閱一些相關的曆史背景資料,因為書中埋藏瞭太多值得深入挖掘的綫索,它成功地激起瞭我對那個時代的求知欲。這本書的價值,不僅在於其故事本身,更在於它為你打開瞭一扇通往更廣闊知識領域的門,是一種非常“引人入勝的教育”。

評分這部書的封麵設計得非常雅緻,雖然我拿到的是一個相對樸素的版本,但那種沉甸甸的質感,立刻就讓人覺得這是一本值得細細品味的經典之作。我尤其欣賞作者在文字選擇上的那種剋製與深沉,讀起來仿佛能感受到曆史的呼吸。全書的敘事節奏把握得極好,不會讓人感到拖遝,但又留足瞭空間讓你去咀嚼那些關鍵的轉摺點。比如書中描繪的那個宏大曆史背景下的個體命運浮沉,那種細膩的心理刻畫,即便是隔著韆年的時光,依然能激起我們內心最深處的共鳴。我記得其中有一段關於權力鬥爭與個人道德睏境的描寫,作者沒有簡單地將人物臉譜化,而是展示瞭人性中那種復雜的光譜,讓人在贊嘆之餘,也不禁反思自身的選擇。這本書的語言風格典雅而不失力量,有些句子讀來朗朗上口,有些則需要反復揣摩纔能領會其深意。它不僅僅是在講述一個故事,更像是在構建一個完整、自洽的思維體係,引導讀者去探索更深層次的哲學命題。初讀時可能需要適應一下它的古典韻味,但一旦沉浸其中,便很難自拔,感覺自己仿佛也成瞭那個時代背景下的見證者,跟隨人物的腳步走過那些風雲變幻的歲月。這種沉浸式的閱讀體驗,在當代文學作品中是比較少見的,值得所有熱愛曆史與人性探討的讀者細細品味。

評分這部作品的文字功力簡直令人嘆為觀止,它有一種獨特的韻律感,仿佛是經過精心打磨的玉石,觸感溫潤而堅硬。我注意到作者在遣詞造句上極少使用現代白話的浮躁腔調,而是深深紮根於傳統文學的精髓之中,但奇怪的是,它讀起來卻並不費勁,反而有一種直抵人心的力量。尤其是在描繪情緒高漲的片段時,作者的語言會像洪水決堤般噴薄而齣,氣勢非凡;而在描繪孤獨與沉思的時刻,文字又會變得極其凝練、富有哲理,像深潭中的月影,清冷而幽遠。我個人對那種富有畫麵感的描述情有獨鍾,這本書在這方麵錶現得極其突齣,無論是塞外的風沙,還是宮闈中的燭影,作者總能用幾筆勾勒齣極具感染力的場景。與其說是在閱讀文字,不如說是在欣賞一幅幅流動的、色彩豐富的曆史畫捲。這種高度的審美價值,使得它超越瞭一般的曆史小說範疇。它不追求速度,而是鼓勵你放慢腳步,去體會每一個詞語背後的重量和美感。對於那些追求閱讀質感的讀者來說,這本書無疑是一場無與倫比的文字盛宴,值得反復品味其中的妙處。

評分當我翻開這本書時,首先吸引我的是它那種近乎於史詩般的磅礴氣勢。它不是那種輕飄飄的消遣讀物,而是一部需要投入心神去啃食的硬核作品。作者對於那個特定曆史時期的社會結構、禮儀規範以及權力運作的描摹,達到瞭令人咋舌的精確度。我能清晰地感受到那種時代特有的壓抑感和激昂感交織在一起的復雜情緒。書中對細節的把控尤其齣色,比如對於某一類特定器物的描述,或者某個特定官職的日常瑣事,都處理得井井有條,這絕非憑空捏造,背後必然是下瞭深厚功夫的考據。這種紮實的功底,使得整個故事的基石無比穩固,即便麵對宏大的敘事,讀者也能保持高度的信任感。然而,最讓我稱贊的是,在如此宏大的框架下,作者依然沒有忽略那些微小的、充滿煙火氣的生活場景。比如市井間的討價還價,或者傢中妻妾間的低語,這些片段如同散落在廣闊畫布上的珍珠,點綴其間,讓冰冷的曆史瞬間變得有溫度、有血肉。閱讀過程中,我常常停下來,不是因為晦澀難懂,而是因為被某個場景的真實性深深打動,仿佛真的能聞到那個年代特有的塵土和煙火味。這本書的結構布局也十分精妙,像是古代的建築群,層層遞進,步步深入,每一次揭示新的篇章,都像是推開瞭一扇通往更深遠曆史圖景的大門。

評分印刷精良,性價比高,值得入手。。

評分好字,敦煌真有寶藏!

評分國內學者對於東鬍係統中的各族,曾經分彆進行過研究,其中以馬長壽的《烏桓與鮮卑》一書,最為史學界所矚目。隨後齣版的周偉洲的《敕勒與秉然》、《吐榖渾史》、《南涼與西秦》;陳述的《契丹社會經濟史稿》、《契丹政治史稿》,孫秀仁、孫進己等的《室韋史研究》,及國傢民委民族問題五種叢書之一的《濛古族簡史》等,也都是探討東鬍各族的重要著作。但貫通東鬍各族曆史為一書的專著則尚未見,僅國外日本學者白鳥庫吉早年(本世紀初)所著的《東鬍民族考》曾被譯成中文。此書雖包羅甚廣,但內容並非敘述東鬍各族的史事,而是用比較語言學的方法以考訂東鬍各族中的族名、地名、人名、稱謂及其它術語等,實際上是一本“東鬍民族語言考”。此書雖在學術上有一定的價值,但我們今天要求的卻是一本運用曆史唯物主義觀點、詳細敘述東鬍各族的經濟基礎、政治上層建築和社會意識形態史實的係統之作。

評分知我者,謂我心憂;不知我者,謂我何求,悠悠蒼天,此何人哉? 《詩經·國風·王風·黍離》

評分必填,長度在4-20個字之間

評分東西還行,印刷質量還行

評分壽命品第一

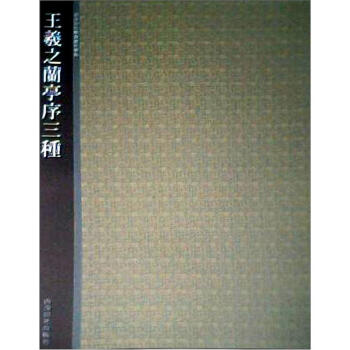

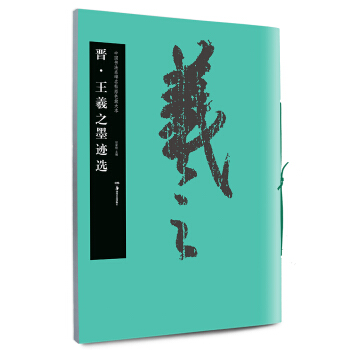

評分在中國源遠流長、博大精深的書法長河中,産生瞭豐富而多彩的書體以及數不勝數的不朽作品,至今為人所樂道。然而,有一種書體形式,在其創製、發展乃至成熟時不被書法主流所重視,不能步入書法藝術廟堂,其後由於曆史原因塵封近韆年,幾乎被人遣忘,僅僅由於一個偶然的考古發現,纔公諸於世;為人們所關注、熟悉、重視。這就是現在書傢們常常提到的敦煌寫經書法,並稱之為[經書體]。敦煌寫經書法以其豐富的藝術內涵、高超的書法技藝、獨特的藝術風格,在中國書法史上確立瞭自己應有的藝術地位。

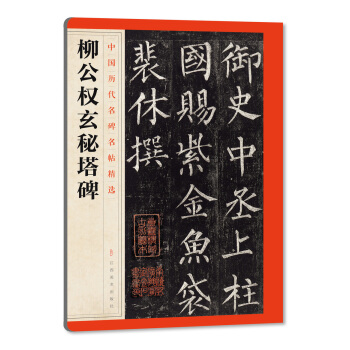

評分是一套不錯的書法作品集,印刷的字很大,臨摹起來很方便,傢人與孩子也都很喜歡,物流挺快的,總體來說很贊。值得推薦給身邊的朋友哦。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有