具体描述

内容简介

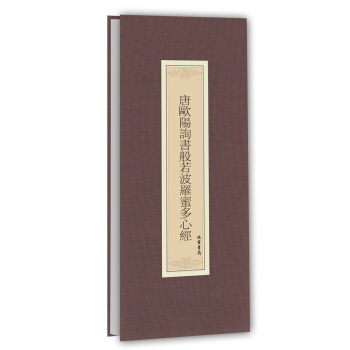

将洞藏大部分珍贵遗书、文物捆载以去。敦煌遗书中写经最多,据统计,敦煌汉文遗书中的写经大约占九成以上,其它文献所占不到一成。从敦煌遗书写经题记来看,写经人既有僧官、僧尼,也有当地达官显贵、文武官僚、工匠、社人、行客、侍从、奴婢和一般善男信女。除此之外,敦煌遗书中保存了一些由都城和其它地区送到敦煌『流通供养』的宗室成员写经。由此可见敦煌写经之风盛极一时。写经的盛行,也催生了一个专事抄写佛经的职业——经生。这些经生所写经卷是最多的,他们的书写代表了『写经体』书法的基本面貌。经生们成年累月为人抄写经卷,代代相沿。由于长期从事『重性』的抄写,书写动作极为熟练,用笔习惯相当定型。所以,一个群体所抄的写卷,笔画的『写法』比较统一,具有相当的『稳定性』。一丝不苟,气息连绵贯通,通篇不失一笔。敦煌写经书法主要为两种字体,前期为隶书,后期为楷书。纵观敦煌写卷,还能够较清晰而自然地感受到书法隶变的痕迹。敦煌写经书法属于实用体书法,是以所抄写的内容为主,而以书法艺术为辅的书写形式,不可能任由书写者表达艺术个性,自由发挥。敦煌写经因其为供养人崇佛之心,自然要在写经时体现出来对佛的敬慕,字体端庄而规整,但同时又因抄经字数甚多而提高抄写速度,二者要结合起来,所以书写便利、书法流畅、结字合理是其首先要做到的。即便如此,在长期的书写过程中也形成了一定的书法风格,或刚健苍劲、或隽秀妩媚、或纯和自然、或灵动天真、或雄浑古朴、或奇逸潇洒。

前言/序言

用户评价

这部作品的文字功力简直令人叹为观止,它有一种独特的韵律感,仿佛是经过精心打磨的玉石,触感温润而坚硬。我注意到作者在遣词造句上极少使用现代白话的浮躁腔调,而是深深扎根于传统文学的精髓之中,但奇怪的是,它读起来却并不费劲,反而有一种直抵人心的力量。尤其是在描绘情绪高涨的片段时,作者的语言会像洪水决堤般喷薄而出,气势非凡;而在描绘孤独与沉思的时刻,文字又会变得极其凝练、富有哲理,像深潭中的月影,清冷而幽远。我个人对那种富有画面感的描述情有独钟,这本书在这方面表现得极其突出,无论是塞外的风沙,还是宫闱中的烛影,作者总能用几笔勾勒出极具感染力的场景。与其说是在阅读文字,不如说是在欣赏一幅幅流动的、色彩丰富的历史画卷。这种高度的审美价值,使得它超越了一般的历史小说范畴。它不追求速度,而是鼓励你放慢脚步,去体会每一个词语背后的重量和美感。对于那些追求阅读质感的读者来说,这本书无疑是一场无与伦比的文字盛宴,值得反复品味其中的妙处。

评分这本书带给我的整体感受是厚重与深刻,它更像是一面映照人性的多棱镜。在阅读过程中,我发现作者对于“宿命”与“抗争”这一永恒主题的处理非常高明。他并未给出简单的答案,而是让人物在时代的洪流中挣扎、选择,最终走向各自的归宿。这种不预设道德审判的态度,使得作品更具思辨的价值。很多时候,你会发现书中角色的困境,其实和我们现代人所面临的焦虑有着异曲同工之妙,只是背景不同罢了。它让我思考,在面对不可抗拒的外力时,我们能为自己保留多少真正的自主性。书中对“义”与“利”的探讨尤其令人印象深刻,作者通过多条故事线索,展现了在不同利益交织下,人物如何艰难地在理想与现实之间寻求平衡。这种对人性深层矛盾的挖掘,是这本书最宝贵的地方。它不是一本读完就束之高阁的书,而是一本需要时常拿出来,在人生的不同阶段去重新阅读,并从中获得新感悟的“人生之书”。它的留白很多,为读者提供了广阔的思考空间,让人在合卷之后,依然能久久回味其中的意味深长。

评分说实话,一开始我对这种篇幅较长的古典题材有些畏惧,生怕自己会读不下去,但这本书的开篇处理得相当巧妙。它没有采用那种老套的、平铺直叙的介绍方式,而是直接将我们投射到一个充满悬念和冲突的场景之中。这种“in medias res”的手法极大地吊起了我的好奇心,让我迫不及待地想知道前因后果。更令人惊喜的是,作者在处理人物关系时所展现出的洞察力。书中涉及的人物关系错综复杂,涉及到家族、朝堂、江湖乃至更隐秘的势力,但作者的笔触却异常清晰,每个人物的动机和立场都交代得明明白白,即便人物众多,我也从未感到混淆。这体现了作者非凡的掌控力。我特别喜欢书中对“隐忍”这一主题的探讨,很多关键性的冲突都是通过人物内心的挣扎和外在的克制来表现的,那种“山雨欲来风满楼”的紧张感,比直接的冲突场面更具张力。读完后,我甚至会去查阅一些相关的历史背景资料,因为书中埋藏了太多值得深入挖掘的线索,它成功地激起了我对那个时代的求知欲。这本书的价值,不仅在于其故事本身,更在于它为你打开了一扇通往更广阔知识领域的门,是一种非常“引人入胜的教育”。

评分这部书的封面设计得非常雅致,虽然我拿到的是一个相对朴素的版本,但那种沉甸甸的质感,立刻就让人觉得这是一本值得细细品味的经典之作。我尤其欣赏作者在文字选择上的那种克制与深沉,读起来仿佛能感受到历史的呼吸。全书的叙事节奏把握得极好,不会让人感到拖沓,但又留足了空间让你去咀嚼那些关键的转折点。比如书中描绘的那个宏大历史背景下的个体命运浮沉,那种细腻的心理刻画,即便是隔着千年的时光,依然能激起我们内心最深处的共鸣。我记得其中有一段关于权力斗争与个人道德困境的描写,作者没有简单地将人物脸谱化,而是展示了人性中那种复杂的光谱,让人在赞叹之余,也不禁反思自身的选择。这本书的语言风格典雅而不失力量,有些句子读来朗朗上口,有些则需要反复揣摩才能领会其深意。它不仅仅是在讲述一个故事,更像是在构建一个完整、自洽的思维体系,引导读者去探索更深层次的哲学命题。初读时可能需要适应一下它的古典韵味,但一旦沉浸其中,便很难自拔,感觉自己仿佛也成了那个时代背景下的见证者,跟随人物的脚步走过那些风云变幻的岁月。这种沉浸式的阅读体验,在当代文学作品中是比较少见的,值得所有热爱历史与人性探讨的读者细细品味。

评分当我翻开这本书时,首先吸引我的是它那种近乎于史诗般的磅礴气势。它不是那种轻飘飘的消遣读物,而是一部需要投入心神去啃食的硬核作品。作者对于那个特定历史时期的社会结构、礼仪规范以及权力运作的描摹,达到了令人咋舌的精确度。我能清晰地感受到那种时代特有的压抑感和激昂感交织在一起的复杂情绪。书中对细节的把控尤其出色,比如对于某一类特定器物的描述,或者某个特定官职的日常琐事,都处理得井井有条,这绝非凭空捏造,背后必然是下了深厚功夫的考据。这种扎实的功底,使得整个故事的基石无比稳固,即便面对宏大的叙事,读者也能保持高度的信任感。然而,最让我称赞的是,在如此宏大的框架下,作者依然没有忽略那些微小的、充满烟火气的生活场景。比如市井间的讨价还价,或者家中妻妾间的低语,这些片段如同散落在广阔画布上的珍珠,点缀其间,让冰冷的历史瞬间变得有温度、有血肉。阅读过程中,我常常停下来,不是因为晦涩难懂,而是因为被某个场景的真实性深深打动,仿佛真的能闻到那个年代特有的尘土和烟火味。这本书的结构布局也十分精妙,像是古代的建筑群,层层递进,步步深入,每一次揭示新的篇章,都像是推开了一扇通往更深远历史图景的大门。

评分杨国忠之子暄,举明经,礼部侍郎达奚殉考之,不及格,将黜落,惧国忠而未敢定。时驾在华清官,殉子抚为会昌尉,殉遽召使,以书报抚,令候国忠具言其状。抚既至国忠私第,五鼓初起,列火满门,将欲趋朝,轩盖如市。国忠方乘马,抚因趋入谒于烛下,国忠谓其子必在选中,抚盖微笑,意色甚欢。抚乃白曰:“奉大人命,相君之子试不中,然不敢黜退。”国忠却立,大呼曰:“我儿何虑不富贵,岂藉一名,为鼠辈所卖耶!”不顾,乘马而去。抚惶骇,遽奔告于殉曰:“国忠持势倨贵,使人之惨舒,出于咄嗟,奈何以校其曲直?”因致暄于上第。既而为户部侍郎,殉才自礼部侍郎转吏部侍郎,与同列。暄话于所亲,尚叹己之淹徊,而谓殉迁改疾速。萧颖士,开元二十三年及第,恃才傲物,曼无与比。常自携一壶,逐胜郊野。偶憩于逆旅,独酌独吟,会有风雨暴至,有紫衣老人,领一小童,避雨于此。颖士见之散冗,颇肆陵侮。逡巡风定雨霁,车马卒至,老人上马呵殿而去。颖士仓忙觇之,左右曰:“吏部王尚书,名丘。”初,萧颖士常造门,未之面,极惊愕,则日具长笺造门谢。丘命引至庑下,坐责之,且曰:“所恨与子非亲属,当庭训之耳。”顷曰:“子负文学之名,踞忽如此,止于一第乎?”颖士终扬州功曹。

评分国际汉语教师中级语法教学手册/国际汉语教师课堂教学资源丛书国际汉语教师中级语法教学手册/国际汉语教师课堂教学资源丛书国际汉语教师中级语法教学手册/国际汉语教师课堂教学资源丛书

评分拉贝到家3棵阿Ken

评分书到用时方恨少,事非经过不知难。养成自己随时随地都能学习的习惯,你的一生就会受用无穷。事业的发展,生活的丰富多彩,爱情的幸福美满,身心的健康快乐等等,总之,生活工作中我们时时处处都在学习当中。也许你仅仅把在学校,从书本上的学习当成学习了,但实际上那只是人生学习旅程的一部分。处处留心,培养对许多事物的兴趣爱好,你就会不断丰富自己的心灵,增长见识,对生命和生活的意义也就会更为理解。其实,书对人的影响是逐步逐步积累的,就我的读书经验来说,一本书或是几本书对你影响深远那说明你读的书还不够多,古人云,开卷有益,就是说每本书里都有你值得吸收的东西,慢慢的,书读得多了,就会产生一种量变到质变的情况,书读得多了,才能有比较,才能升华。所谓腹有诗书气自华呀!高尔基说过书籍是人类进步的阶梯。在我看来,读书很重要。读书可以让我们学到丰富的知识,可以让我们开阔眼界,还可以使人进步。当我看到隋人书大般涅磐经的标题时,我就决定买下来,中国书店的书每一本我都很喜欢,大家可以先看下这本书的简介!将洞藏大部分珍贵遗书、文物捆载以去。敦煌遗书中写经最多,据统计,敦煌汉文遗书中的写经大约占九成以上,其它文献所占不到一成。从敦煌遗书写经题记来看,写经人既有僧官、僧尼,也有当地达官显贵、文武官僚、工匠、社人、行客、侍从、奴婢和一般善男信女。除此之外,敦煌遗书中保存了一些由都城和其它地区送到敦煌『流通供养』的宗室成员写经。由此可见敦煌写经之风盛极一时。写经的盛行,也催生了一个专事抄写佛经的职业——经生。这些经生所写经卷是最多的,他们的书写代表了『写经体』书法的基本面貌。经生们成年累月为人抄写经卷,代代相沿。由于长期从事『重性』的抄写,书写动作极为熟练,用笔习惯相当定型。所以,一个群体所抄的写卷,笔画的『写法』比较统一,具有相当的『稳定性』。一丝不苟,气息连绵贯通,通篇不失一笔。敦煌写经书法主要为两种字体,前期为隶书,后期为楷书。纵观敦煌写卷,还能够较清晰而自然地感受到书法隶变的痕迹。敦煌写经书法属于实用体书法,是以所抄写的内容为主,而以书法艺术为辅的书写形式,不可能任由书写者表达艺术个性,自由发挥。敦煌写经因其为供养人崇佛之心,自然要在写经时体现出来对佛的敬慕,字体端庄而规整,但同时又因抄经字数甚多而提高抄写速度,二者要结合起来,所以书写便利、书法流畅、结字合理是其首先要做到的。即便如此,在长期的书写过程中也形成了一定的书法风格,或刚健苍劲、或隽秀妩媚、或纯和自然、或灵动天真、或雄浑古朴、或奇逸潇洒。从这里面就能看出这是一本多么优秀的书!所以我立马就下单购买了,前一天下午下单的,第二天上午就收到了,物流速

评分敦煌遗书中写经最多,据统计,敦煌汉文遗书中的写经大约占九成以上,其它文献所占不到一成。从敦煌遗书写经题记来看,写经人既有僧官、僧尼,也有当地达官显贵、文武官僚、工匠、社人、行客、侍从、奴婢和一般善男信女。除此之外,敦煌遣书中保存了一些由都城和其它地区送到敦煌[流通供养]的宗室成员写经。由此可见敦煌写经之风盛极一时。写经的盛行,也催生了一个专事抄写佛经的职业——经生。这些经生所写经卷是最多的,他们的书写代表了[写经体]书法的基本面貌。经生们成年累月为人抄写经卷,代代相沿。由于长期从事[重复性]的抄写,书写动作极为熟练,用笔习惯相当定型。所以,一个群体所抄的写卷,笔画的[写法]比较统一,具有相当的[稳定性]。一丝不苟,气息连绵贯通,通篇不失一笔。敦煌写经书法主要为两种字体,前期为隶书,后期为楷书。纵观敦煌写卷,还能够较清晰而自然地感受到书法隶变的痕迹。敦煌写经书法属于实用体书法,是以所抄写的内容为主,而以书法艺术为辅的书写形式,不可能任由书写者表达艺术个性,自由发挥。敦煌写经因其为供养人崇佛之心,自然要在写经时体现出来对佛的敬慕,字体端庄而规整,但同时又因抄经字数甚多而提高抄写速度,二者要结合起来,所以书写便利、书法流畅、结字合理是其首先要做到

评分好书多买几本,不错不错不错不错嘛。好书后,好书。

评分好书啊啊啊

评分将洞藏大部分珍贵遗书、文物捆载以去y。 敦煌遗书中写经最多,据统计,敦煌汉文遗书中的写经大约占九成以上,其它文献所占不到一成。从敦煌遗书写经题记来看,写经人既P有僧官、P僧尼,也有当地达官显贵、文武官僚、工匠、社人、行客、侍从、奴婢和G一般善男H信女。除此之外,敦煌遗书中保存了一些由都城和其它地区送到敦J煌『流通供养』的宗室成员写经。由此可见敦煌写经之L风盛极L一时。X写经的盛行,也催生了

评分修订版前言

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有