具体描述

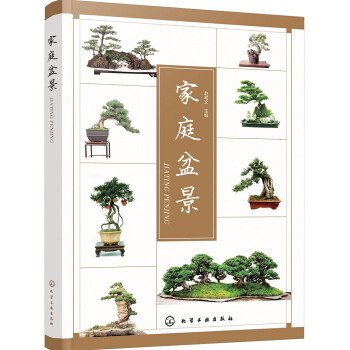

内容简介

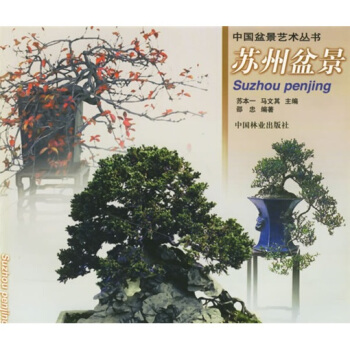

苏州盆景,历史悠久,技艺精巧,风格独特,是我国盆景艺术的一个主要流派。独具风格的中国盆景已经走过了1500年悠久历史,在历代艺术家的不断开拓展进取与创新实践中取得了辉煌的业绩。那么,如何创新呢?中国盆景要创新,就是要创立具有民族风格和时代精神之“新”。我们提倡盆景艺术的大胆创新,目的在于提高盆景艺术的感染力和震憾心灵的艺术魅力,只有创新才能出精品,创新精神与精品意识密不可分。

盆景精品是艺术家通过完美的艺术形象达到内容与形式的和谐统一,以鲜明的时代精神展示中国特色的自然风貌,给世人以真、善、美的艺术享受。这是一种创造性的劳动,也是民族文化艺术典型的集中表现。精品意识与作者的美学修养、艺术造诣和思想辩证能力是分不开的。精品是永恒的追求,精品意识是每一位艺术家首要追求的目标和创新实践基础。

内页插图

目录

一、周瘦鹃与苏州盆景的诗画韵律二、苏州盆景的造型特点和艺术手法

(一)选材以地方树种为主

(二)“以剪为主”的剪扎技艺

(三)意境构思完美妥贴

(四)化枯巧为神奇,使虬干挂新枝

三、树桩盆景

(一)树桩的采掘、培育和矮化栽培

(二)树桩的分类

(三)树桩盆景的造型

(四)树桩的攀扎、雕饰和修剪

(五)上盆、翻盆与养护

(六)几种常见树种桩景的造型

四、山水盆景

(一)山体剖析与沟纹雕琢

(二)山水盆景的分类

(三)山水盆景的造型

(四)山石的选择

(五)山水盆景的制作

(六)几种常见山石盆景的选择

五、菊花盆景

(一)养砧

(二)选桩

(三)嫁接

(四)整形

(五)造景

(六)养护

六、盆盎的选配

(一)规划型盆

(二)自然型盆

七、几座的配置

(一)规则型几座

(二)自然型几座

八、鉴赏与题名

(一)鉴赏

(二)题名

前言/序言

用户评价

坦白说,作为一名业余爱好者,我之前总是在网上搜集一些零碎的盆景制作视频,效果参差不齐。《苏州盆景》这本书的出现,对我来说简直是及时雨,它提供了一个系统化、权威性的学习平台。书中对不同树种的“入盆”技巧,比如如何控制根系的生长方向、如何处理主干的姿态,都有非常直观的图解说明,这些细节在视频里往往被快速带过。我印象最深的是关于“舍利干”和“悬崖式”造型的专项介绍,作者对如何用物理手段模拟自然风化和地质变迁的描述,细致到连使用工具的力度和角度都有提及,体现了极高的专业水准。更令人称道的是,它没有止步于技法层面,还对苏州盆景的文化符号进行了深度挖掘,比如特定造型与中国神话、古典诗词的关联,这极大地提升了我对这门艺术的理解深度。这本书的知识结构非常扎实,从基础材料的选择到高级意境的表达,层层递进,完全可以作为一本自学教材来使用,而且是那种可以珍藏一生,随时翻阅的经典范本。

评分我原以为这会是一本枯燥的技法手册,毕竟“盆景”这个词听起来就带着一丝匠气,没想到《苏州盆景》这本书的叙事风格竟然如此富有文学色彩和画面感。它的行文流畅得像吴侬软语,读起来一点都不费劲,但信息密度却惊人地高。比如它详细描述了不同树种在苏州气候下应如何“养”,对土壤配比、水分控制的描述细致到了近乎苛刻的地步,但作者的笔触却轻盈灵动,完全没有说教的生硬感。更让我惊叹的是,它将苏州不同流派的盆景风格——比如偏向写意的、偏向写实的——做了非常清晰的对比分析,配图的选择也极其考究,每一张照片都像是精心构图的艺术品。这本书的好处在于,它不是零散地介绍知识点,而是构建了一个完整的知识体系。我最近尝试按照书中的指导给我的几棵小桩换盆,效果立竿见影,根系明显更健康了。这表明,这本书的实践指导性是毋庸置疑的,而且非常接地气,绝非空谈。这本书的装帧设计也十分考究,纸张的质感和油墨的色彩都透露出一种低调的奢华,拿在手里把玩,本身就是一种享受。

评分老实讲,我对中国古典艺术的研究一直是处于“门外汉”的阶段,接触过不少关于山水画和书法理论的书籍,但总感觉隔着一层纱。《苏州盆景》这本书神奇地充当了那座连接理论与实物的桥梁。它没有像其他艺术理论书那样堆砌晦涩的术语,而是通过“盆景造型”这个具象化的载体,来解释了“留白”、“疏密对比”、“曲径通幽”这些传统美学概念。我花了很长时间去理解书中关于“点景”的章节,它解释了如何在一小块土地上营造出宏大的山河气势,这种东方哲学的空间压缩术真是令人着迷。读完这本书,我再去欣赏拙政园或留园里的盆景时,眼神完全变了,不再是走马观花,而是能读出其中蕴含的文化密码和匠人精神。作者对盆景艺术的历史演变梳理得脉络清晰,从宋元到明清,不同时期的审美侧重是如何影响盆景的形态,这一点为我理解中国艺术史提供了全新的视角。这本书的学术性和可读性达到了一个极佳的平衡点,非常推荐给所有对东方美学感兴趣的读者,即便你从未接触过园艺。

评分这本书给我带来最大的触动,是它所蕴含的“慢”哲学。在如今这个追求速度和即时满足的时代,《苏州盆景》像一股清流,教导人们去接受时间的缓慢雕琢。书中多次强调,一个优秀的盆景作品,其价值往往体现在数十年如一日的耐心呵护之中,这本身就是一种修行。我尤其喜欢作者对“残缺之美”的阐释,它并不刻意去追求完美无瑕,而是珍视那些自然形成的瑕疵,比如枯枝、伤疤,并将其融入整体的构图之中,赋予其新的生命意义。这种对不完美的大度接纳,在当下社会是极其宝贵的精神财富。阅读过程中,我感觉心灵得到了极大的净化,那些日常的烦躁和焦虑似乎都被盆景的沉稳和内敛所稀释了。这本书的文字情感是克制的,但力量是巨大的,它不是那种煽情的大部头,而是恰到好处地引导读者进入一种沉静的、内观的状态。如果你正处于人生的一个瓶颈期,需要寻找一种更持久、更深入的精神慰藉,这本书或许能给你意想不到的启发。

评分这本《苏州盆景》的书简直是艺术的殿堂!我最近沉迷于园艺和传统文化,偶然翻到这本书,立刻就被它精美的插图和深入的文字所吸引。它不仅仅是一本介绍苏州盆景技艺的书籍,更像是一部流动的历史画卷。作者对盆景的审美取向、历史沿革,尤其是苏州园林中盆景与建筑、山水布局的微妙关系,挖掘得非常透彻。读这本书,我仿佛能闻到松针的清香,感受到那些历经百年沧桑的老桩身上沉淀下来的时间重量。特别是书中对“意境”的探讨,讲到如何通过微缩的景观来寄托文人的情怀和哲思,那一段文字简直是神来之笔,让人拍案叫绝。它教会我的不是简单的修剪技巧,而是一种观察世界、理解自然的方式。每一次翻阅,都能在那些遒劲的枝干和古朴的盆体中,发现新的生命力与哲学意味。如果你想真正领略中国古典园林艺术的精髓,这本书绝对是案头必备的珍品,它的价值远超于一本普通的园艺指南。我特别喜欢其中收录的几篇老一辈大师的访谈录,他们对“天人合一”的朴素理解,朴实却充满力量,让人对这门古老的技艺肃然起敬。

评分书不错,值得收藏,纸张也好,快递很给力

评分?

评分是

评分一本好书,蕴涵着丰富的知识和美好的情感。阅读一本好书,就是跨越时间和空间,同睿智而高尚的人对话,这是非常美妙的事情的事情。“书籍是人类进步的阶梯” ,让我们在书的世界里遨游吧!

评分初学者适用介绍了盆景的历史及现状插图很美

评分书的质量一般,不是太好,图不清

评分你可以把一本书读上一百遍,甚至还可以把它背下来。因此,我的回答是:是的,我愿意读上一百遍,我愿意读到能背诵的程度。这有什么关系呢?你不会因为以前见过你的朋友就不愿在见到他们了吧?你不会因为熟悉家中的一切就弃家而去吧?一本你喜爱的书就是一位朋友,也是一处你随时想去就去的故地。从某中意义上说,它是你自己的东西,因为世界没有两个人会用同一种方式读同一本书。书就像一位循循善诱的老师,书这位好老师,好向导,让我游览了祖国壮丽的万水千山,众多名胜古迹,也让我在数学的王国里认识了新朋友。是她带我领略了风景如画的《桂林山水》,又到了气势非凡的《长城》

评分你可以把一本书读上一百遍,甚至还可以把它背下来。因此,我的回答是:是的,我愿意读上一百遍,我愿意读到能背诵的程度。这有什么关系呢?你不会因为以前见过你的朋友就不愿在见到他们了吧?你不会因为熟悉家中的一切就弃家而去吧?一本你喜爱的书就是一位朋友,也是一处你随时想去就去的故地。从某中意义上说,它是你自己的东西,因为世界没有两个人会用同一种方式读同一本书。书就像一位循循善诱的老师,书这位好老师,好向导,让我游览了祖国壮丽的万水千山,众多名胜古迹,也让我在数学的王国里认识了新朋友。是她带我领略了风景如画的《桂林山水》,又到了气势非凡的《长城》

评分初学者适用介绍了盆景的历史及现状插图很美

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![蜜蜂文库·当代艺术·艺术收藏卷01:收藏当代艺术 [Collecting Contemporary Art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11129746/rBEHalDAJBIIAAAAAADXYFwQj_QAADJyQMYnwEAANd4277.jpg)

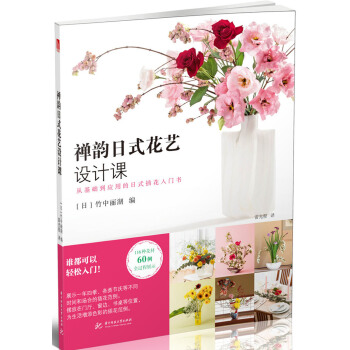

![花艺名师讲堂—日式现代花艺 [The Floral Class-Japanese Modern Flower Design] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12121422/589973aaN54a46cc2.jpg)

![明天我要嫁给你/花视觉 [280 Ideas for Your Bridal Bouquet] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12209142/5934cf89Ne8ea1fac.jpg)