具体描述

内容简介

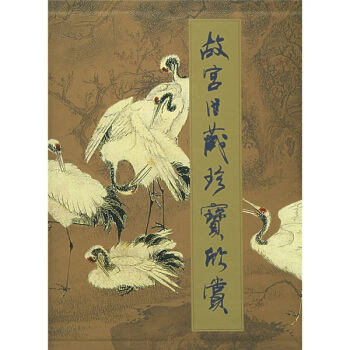

是为配合故宫博物院新陶瓷馆陈列展览的扒出所编辑出版的。红陶三足钵、白陶刻饕餮纹双系壶、青釉印花三兽足洗、哥窑青釉葵瓣口盘、景德镇窑青白釉刻花注壶……书中收录了新陶瓷馆内百余件珍贵的故宫陶瓷器,并以中国古陶瓷发展史的脉络展陈,体现了距今8000年以前的新石器时代磁山文化至清代宣统三年(1911年)期间中国陶瓷的发展历史,展品几乎涵盖了中国陶瓷发展史上的所有重要品种,这将成为故宫博物院的常设展览之一,这也是故宫陶瓷馆自2004年6月撤陈后的崭新亮相。内页插图

目录

序言/郑欣淼故宫博物院藏古陶瓷概况/耿宝昌

中国古陶瓷美的历程、欣赏与展示/吕成龙

当代陶瓷史研究述评/杨静荣

故宫陶瓷馆藏品目录

故宫陶瓷馆藏品

相关词汇释义

故宫陶瓷馆藏品款识示例

文华殿简介/吕成龙

文华殿平面图

故宫平面图

中国古代主要陶瓷窑址分布示意图

后记

精彩书摘

编故宫陶瓷馆藏品

图一红陶小口瓶

瓶撇口,束颈,颈以下渐广,至腹中部直径最大。腹部置双系,腹以下渐内收,平底。泥质红陶。以手制成型,胎体薄厚不均,具有新石器时代中期隐陶器的特征。

磁山文化因最初于1973年发现于河北武安县磁山村而得名。

前言/序言

用户评价

我手边有一本非常小众的区域性陶瓷史研究,专门探讨了中国南方沿海一带,尤其是福建和广东地区在唐宋时期的地方窑口烧制的民间青瓷。这本书的视角非常独特,它没有过多纠缠于那些耳熟能详的五大名窑,而是将聚光灯投向了那些生活化的器皿——粗粝的碗、实用的罐子,甚至是用于贸易出口的残片。作者通过对这些地方窑址出土的青瓷进行矿物学分析,揭示了其釉料中石灰含量偏高、胎土中杂质较多的特点,解释了为什么它们的色泽往往偏黄或偏青绿,与北方细腻的定窑、耀州窑风格迥异。这种“从民间视角”切入的研究,更贴近普通百姓的日常生活和当时的商业贸易路线。它展现了陶瓷艺术在广阔的地域上,是如何根据当地的资源禀赋和实用需求,发展出多样化、充满烟火气的面貌,而不是一味追求皇家的典雅与精致。

评分最近在研读一本关于东西方文化交流的陶瓷艺术史,重点放在了元代以后景德镇瓷器对伊斯兰世界的影响。书中详细分析了那些远销波斯、叙利亚地区的青花器,它们在造型上如何融入了中东本土的金属器皿特征,比如高圈足、收敛的口沿设计。更引人注目的是,书中对比了元青花上常见的回教几何纹样与传统的龙凤纹的并置现象,这清晰地展示了工匠们在面对异域审美需求时所采取的创造性融合。作者还搜集了一些西方博物馆收藏的、带有中国瓷器风格的伊斯兰彩陶实物,进行风格学上的溯源。这种跨文化视野的解读,让我深刻体会到,陶瓷不仅仅是单纯的工艺品,它更是一条无声的“贸易丝绸之路”,承载着不同文明之间的对话、模仿与再创造,其间蕴含的文化张力与融合之美,令人叹为观止。

评分这本《故宫陶瓷馆(套装上下册)》的介绍简直让人心驰神往,尤其是对那些醉心于中国古代艺术和历史的爱好者来说,光是书名就足以勾起无限遐想。我最近入手了一批关于宋代汝窑的研究专著,它们深入探讨了胎土的配方、釉水的奥秘以及烧制过程中温度和气氛对色彩形成的微观影响。其中一本对钧窑的“入窑一色,出窑万彩”现象做了非常细致的化学分析,结合现代光谱技术来解析那种变幻莫测的天青色和玫瑰紫是如何诞生的。另一本则聚焦于元青花,通过对不同时期景德镇窑址出土标本的对比,清晰地勾勒出“苏麻离青”和“平等青”在钴料纯度和含铁量上的细微差异,以及这种差异如何影响了纹饰的晕染效果和色彩的沉稳度。这些书籍往往配有大量高清的细节图,能让你仿佛触摸到那冰凉细腻的瓷胎,感受到历史的温度。这种对工艺极致的探索,远比单纯的图录欣赏来得更有深度,它让我们得以一窥古代匠人鬼斧神工背后的科学与哲学。

评分我最近正在啃一本关于古代制瓷工具与作坊遗址考古发现的专业书籍。这本书几乎完全聚焦于技术层面,它通过对不同时期遗址中发现的拉坯转盘残件、修坯刀具、釉料研磨石甚至烧窑的残砖断瓦进行严谨的测量和分类。书中有一个章节专门讨论了不同窑炉形制(如馒头窑、马蹄窑)对瓷器底部“支钉痕”和“垫圈痕迹”的影响,并提供了大量不同窑炉内烧制品的对比照片,直观地展示了气流分布对釉面均匀性的决定性作用。此外,它还详细描述了古代描绘纹饰所用的“铁锈花”颜料的制备过程,以及如何通过控制泥料的“白度”来适应不同颜色釉料的显色要求。这本书的风格非常硬核,充满了数据、测绘图和显微照片,它将陶瓷的生产过程还原成一个高度精密的工业流程,让人对“工匠精神”有了更科学、更具象的理解,而非仅仅停留在感性的赞美层面。

评分最近沉迷于一本关于明清官窑制度变迁的史学著作,它详尽地梳理了从洪武朝开始,景德镇御窑厂的组织架构、工匠的选拔与管理,乃至原材料的采购与运输链条。书中引述了大量的档案记录,比如“匠籍册”、“例案簿”等,清晰地展示了皇室对瓷器生产的控制是如何一步步加强,并最终影响到纹饰题材和款识格式的标准化。特别有趣的是,书中对比了永乐和宣德时期,御窑对“新样”的追求与对传统样式的继承之间的张力。例如,永乐时期的青花器,那种雄浑的气势和饱满的釉面,往往被认为是带有更强烈的宫廷审美主导色彩;而宣德的则在继承中融入了一丝含蓄和内敛。这种从宏观制度层面去理解艺术品的生成背景,使得每件传世的官窑珍品不再是孤立的艺术品,而成为了特定历史时期政治、经济和社会需求的载体,读来让人茅塞顿开,对“皇家气派”有了更立体的认知。

评分绝大多数器物的颜色还是很正的,包括北宋几处名窑,天青、梅子青、粉青等色调和质感微弱区别表现得很好。

评分精美的陶瓷,漂亮的图片

评分3.到手的书封皮无损,封套侧面有被挤压痕迹,不严重。我觉得这不能完全怪快递,因为封套和封皮所用的纸张(我也不知道叫什么)是那种很容易出印子的包装纸,又是白色,很容易折印。所以同学们如果到手的封套有微损,我觉得都正常。

评分都是价值连城的历代珍瓷,为什么不能好好找个好摄影师来一次整体的梳理。纵观上下两册,明显能看出来图片出自不同年代、不同摄制机器、不同布光环境、不同风格摄影师之手,还有相当一部分是图片电分后的高级扫描图!

评分精美的瓷器,永恒的视觉盛宴!

评分精美的瓷器,永恒的视觉盛宴!

评分上文说过,他所住的房子由底层和二楼组成:底楼三间房,二楼三间 房,上面有个顶楼。屋子后面是一个十公亩左右的花园。两个女人占了二 楼。主教住在楼下。第一个房间面向街道,用作餐厅,第二个房间是卧室 ,第三个房间是祈祷室。走出祈祷室不能不经过卧室。在祈祷室的尽里头 ,有一个封闭的凹室,有一张给客人留宿的床。主教先生把这张床留给因 教区事务和需要来到迪涅的乡村本堂神父。 原来医院的药房是座小房子,附属于大房子,面向花园,已改成厨房 和食物贮藏室。 另外,花园里有一间牲畜棚,原来是医院的厨房,主教在那里养着两 头母牛。不管母牛产多少奶,他每天早上都不变地给医院的病人送去一半 。他说:“我在付什一税。” 他的卧室相当大,在严寒季节很难弄得热起来。由于在迪涅木柴很贵 ,他就设想在牛棚里用木板隔开一个房间。寒冬腊月他就在那里度过夜晚 。他称之为他的冬季客厅。 在这个客厅里,就像在餐厅里一样,除了一张白木方桌和四把草垫椅 子,没有别的家具。餐厅还摆着一口用胶画颜料漆成粉红的旧餐具橱。主 教用同样的餐具橱,妥妥帖帖地包上白桌布和假花边,做成祭坛,装饰祈 祷室。 迪涅来阡悔的富婆和信女,常常凑钱要给主教大人的祈祷室建造一个 漂亮的新祭坛;每次他收下钱款,都给了穷人。 “最美的祭坛,”他说,“是感谢天主、得到安慰的穷人的心灵。” 在他的祈祷室里,有两张草垫跪凳,他的卧室里有一把同样是草垫的 扶手椅。偶尔他同时接待七八个人,省长、将军、驻守的团级军官或小修 道院的几个学生,这时就不得不到牛棚去寻找冬季客厅的椅子,到祈祷室 去寻找跪凳,到卧室去寻找扶手椅;这样,能够给来访的人凑到十一个坐 位。每一次有人来访,都要从别的房间搬椅子。 有时候,来了十二个人;要是在冬天,主教便站在壁炉前,掩盖尴尬 局面。要是在夏天,他就提议到园子里兜一圈。 在封闭的凹室里,确实还有一把椅子,可是椅子的草垫散了一半,而 且只有三只脚支撑,所以只有靠墙才能站稳。巴普蒂丝汀小姐的卧室里也 有一张很大的安乐椅,木头从前是金色的,罩上宽条子北京花绸,由于楼 梯太窄,不得不从窗户把这张安乐椅搬到二楼;因此,它不能算到备用的 家具中。 巴普蒂丝汀小姐梦寐以求的是,能买一套客厅家具,料子是带蔷薇花 饰的乌得勒支黄色天鹅绒,桃花心木做成天鹅颈式,配上靠背长沙发。但 这至少要花五百法郎,她看到五年才好不容易为此积蓄了四十二法郎零十 个苏,最终还是放弃了这个打算。再说,有谁能如愿以偿的呢? 要想象出主教的卧室,是最简单不过了。一扇落地窗朝向花园,正对 着床;这张医院的铁床,天盖是绿色哔叽的,床帏后面的暗陬处,盥洗用 具仍然透露出上流社会男子从前的优雅习惯;两扇门中,一扇靠近壁炉, 开向祈祷室;另一扇靠近书柜,开向餐厅;书柜是只很大的玻璃橱,摆满 了书;壁炉的木框漆成大理石,惯常是不生火的;壁炉里一对铁柴架装饰 着两只刻上条纹状和花冠的瓶子,瓶子以前镀成银闪闪的色彩,这是一种 主教的奢华方式;壁炉上方,一般放镜子的地方,有一个镀银脱落的耶稣 受难铜像,固定在金色剥落的木框中,垫底是磨损的黑丝绒。靠近玻璃门 ,放一张大桌子,上面有墨水缸,还摆满了乱放的纸和厚厚的书。桌子前 面是一张草垫扶手椅。床前有一张跪凳,是从祈祷室借用来的。 两幅肖像装在椭圆形的框架中,挂在床两旁的墙上。肖像旁是灰白色 的背景,上面有金色的小字题辞,表明两幅肖像中一个是圣克洛德的主教 德·沙利奥神父,另一个是阿格德的副主教图尔托神父,又是沙特尔教区 西托修会、格朗尚修道院长。主教在医院的病人之后占用这个房间时,看 到这两幅肖像,让它们挂在那里。

评分希望跟书画馆一样精致啊

评分好爆了。。。。。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![盆栽种美味(全彩) [RHS How to grow plants in pots] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11566994/54620f5cN199af18b.jpg)