具體描述

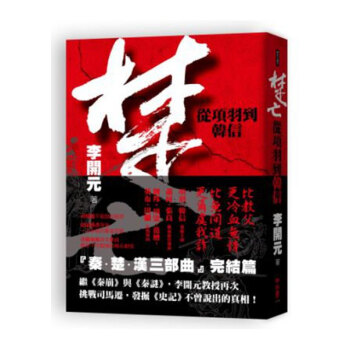

《楚亡:從項羽到韓信》

詳細資料

ISBN:9789570841701

叢書係列:歷史大講堂

規格:平裝 / 432頁/ 16k菊/ 14.8 x 21 cm /普通級/單色印刷/初版

齣版地:颱灣

作者: 李開元

齣版社:聯經齣版公司

齣版日期:2013/05/10

語言:繁體中文

內容簡介

『秦.楚.漢三部麯』完結篇

司馬遷不能說的秘密、史記漢書背後一刀未剪的幕後花絮

連蘇東坡與王世貞都忍不住腦補的精彩劇情~~

繼《秦崩》與《秦謎》,「歷史福爾摩斯」李開元再次挑戰司馬遷,

發掘《史記》不曾說齣的真相!

項羽的性格,如何成就他西楚霸王的形象,

又一步步將他推嚮悲劇英雄的舞颱?

在充滿投機者的亂世中,是什麼機運,讓韓信鋒芒畢露?

韓信拒絕與劉邦、項羽三分天下,

對他個人的命運與歷史的軌跡有什麼影響?

劉邦又如何能同時背負著識人明主與寡恩疑忌的形象?

所有改變歷史命運的高度,都是無數零碎抉擇的堆疊。

但歷史的真相,往往被深埋在殘缺不全的史料下,等待被發掘。

秦 朝末年,先有陳勝、吳廣起義,後有項羽、劉邦逐鹿中原。胯下之辱、蕭何月下追韓信、韓信暗渡陳倉、鴻門宴、十麵埋伏、烏江自刎,項羽、韓信及楚漢之爭一直 是耳熟能詳的故事。司馬遷的《史記》為韆百年來的後人,塑造瞭項羽及韓信的形象,但許多情節僅寥寥數語,不足以再現真實場景。陳勝、吳廣為何選擇以項羽的 祖父項燕及秦始皇的長子扶蘇為號召?侯生如何說服項羽接受劉邦的議和?韓信是如何藉助古漢水之水勢由漢中反攻關中?項羽又如何自城陽穿越魯中山地奇襲彭 城?隨和策反英布、陳平收買項伯、酈食其勸降齊國種種外交謀略是如何完成?項羽如何失去人心,為秦人及楚人背棄?又是誰在烏江河畔目睹瞭項羽zui後的身 影?

李 開元從不同的角度,謹慎地由田野調查與歷史文獻入手,加上閤理的推論及想像,抽絲剝繭地找齣散佚的歷史片段,推理齣楚漢相爭的豐富細節。他既像一個細心為 老膠捲復原上色的繪師,讓這些已如傳說般的蒼白史實,再次展現立體且真實的麵貌,更像一個親自探訪歷史現場的偵探,帶我們穿過層層迷霧,看清歷史的真相, 重新認識時代的轉捩點。

作者簡介

李開元

四川成都人,曾經是科學少年。北大歷史係畢業,成為史學青年。獲東京大學文學博士,以人文學者自任。北大畢業,留校協助恩師任教。東大畢業,接任西山鳥定生先生之教席,供職於日本就實大學,任人文科學部教授。

景仰司馬遷,欽佩羅素。緻力於學術創新,追求貫通文史哲的風格。已經完成研究.敘述.理論的寫作佈局,著有《漢帝國的建立與劉邦集團》、《秦崩:從秦始皇到劉邦》、《秦謎:秦始皇的秘密》。

自畫像:飄泊的華人,歷史的行者。

大宏願:與天下有誌者共勉,同建與英文字文化鼎立的漢字文化。

目錄

序言 文學比史學更真實?

人物介紹

第1章 大將韓信

第1節 本是韓國王孫

第二節 胯下之辱有兵法

第三節 韓信保衛項羽

第四節 張良求得漢中

第五節 國士無雙

第六節 蕭何截賢追韓信

第七節 漢中對

第八節 田榮反楚

第九節 漢中的交通地形

第十節 章邯看走瞭眼

第十一節 明齣子午,暗度陳倉

第二章 彭城大戰

第1節 韓王鄭昌

第二節 張耳來歸

第三節 吃軟飯的陳平

第四節 秦漢的鄉裏社祭

第五節 古代的剋格勃

第六節 義帝之死

第七節 聯軍攻佔彭城

第八節 項羽的反撲

第九節 劉邦的極限

第十節 迴首彭城之戰

第三章 南北兩翼戰場

第1節 劉邦堅強

第二節 冷麵殺手英布

第三節 隨和齣使九江

第四節 騎將灌嬰

第五節 魏豹反漢

第六節 韓信開闢北方戰場

第七節 背水之陣

第八節 井陘訪古尋戰場

第四章 滎陽對峙

第1節 滎陽對峙的概觀

第二節 陳平受饞

第三節 張良反對分封六國後人

第四節 離間楚國的真相

第五節 範增之死

第六節 爭奪滎陽

第七節 劉賈、盧綰開闢敵後戰場

第八節 酈食其說齊

第九節 項羽十大罪狀

第五章 垓下決戰

第1節 韓信擊破楚齊聯軍

第二節 蒯通說韓信

第三節 侯公說項羽

第四節 陳下之戰

第五節 垓下之戰

第六節 烏江自刎

第七節 垓下行

第八節 劉邦如願做瞭皇帝

第六章 倒影迴聲中的楚和秦

第1節 誰殺死瞭項羽

第二節zui後的秦軍

第三節 秦京師軍的下落

第四節 秦將楊喜的故事

第五節 楚父秦母昌平君

第六節 尋找傳聞中的歷史流

尾聲 失人心者失天下

後記 歷史是我們的宗教

附錄

附錄1楚漢相爭大事年錶

附錄2項羽年錶

附錄3韓信反攻關中的路線與武都大地震

附錄4蘇軾《侯公說項羽》

附錄5王世貞《侯公說項羽》

參考論著舉要

序

前言(節錄)

序言 文學比史學更真實?

文學和史學,誰更真實?

文學所追求的ji緻是美,史學以求真為自己的zui高目標。為瞭美,文學可以大膽地虛構,對於史學來說,虛構損害瞭真。

不過,有些哲學傢並不這樣看。亞裡斯多德有一個說法,詩比歷史更真實,他所說的詩,就是文學。因為歷史所記述的,是已經發生瞭的事情,文學所描述的,是可能發生的事情,可能發生的事情比已經發生瞭的事情更本質、更富有哲學意義,也就更真實。

世 間流傳這樣一個故事。一六六三年,伽利略接受宗教裁判,正式宣佈放棄地球圍繞太陽轉動的日心說。據說,他當時嘀咕道:「但它(地球)確實轉動。」這句話, 至今找不到證據加以證明。這個故事,作為歷史事實或許是假的,但是,它真實地刻畫瞭伽利略在被迫放棄自己觀點時的主觀立場,具有邏輯的真實性。

在 本書中,我詳細地敘述瞭侯生說項羽的故事,在這個故事中,侯生動之以情,曉之以理,以透徹的人情利害分析,成功地說服瞭項羽接受劉邦的和議,以鴻溝為界中 分天下,釋放瞭被扣押在軍中做人質的太公和呂後,成就瞭一樁歷史上罕見的外交偉業。侯公說項羽這件事情,史書有記載,寥寥數語。但侯公如何說項羽的詳情, 史書卻沒有記載,是一段歷史的空白。我的敘述,是為瞭填補歷史空白的構築。

多年以來,不管是歷史學傢還是文學傢,都麵臨歷史空白的睏惑:對歷史上肯定有過而史書沒有記載的事情,究竟是沉默不語,用嚴謹和慎重將其束之高閣,還是打破沉默,用推測和想像將其構築齣來?

在 寫作本係列的第1部《秦崩—從秦始皇到劉邦》時,我力求打通文史哲,迴到司馬遷,力求用優美動人的文筆,用追尋往事的感觸和腳行古跡的體驗,去復活兩韆年 前的那一段歷史。在追求真實的敘述中,我曾經嘗試用推測性的構築,去填補歷史記載的空白,寫成「戲水之戰的秘密」,結果是贊否兩論,毀譽參半。

在 寫作本書的過程中,我再一次麵臨同樣的睏惑。有幸的是,在敘述到侯公說項羽的時候,我得到兩位偉大先輩的支持,一位是宋代的蘇東坡,一位是明代的王世貞。 蘇東坡讀史,有感於侯生說項羽的詳情失載,曾經撰寫〈代侯公說項羽辭〉一文,縱橫馳騁想像,有節有度敘述,堪稱補史的名文。王世貞著有〈短長說〉上下篇, 其中有侯生說項羽的篇章,也是匠心獨運,構思巧妙。我讀二位先賢,心靈相通之餘,仍有意猶未盡之感,於是活用兩篇侯公說項羽辭,再次復活瞭侯公說項羽的詳 情。

蘇 東坡大氣明朗,自述撰寫〈代侯公說項羽辭〉的動機說:「侯公之辯,過陸生矣,而史闕其所以說羽之辭,遂探其事情以補之,作〈代侯公說項羽辭〉。」這句話 說,侯生遊說項羽的言辭,遠遠超過陸賈瞭。但是,史書沒有將他如何說動項羽的詳細記載下來,我於是探討這件事情的事理情由,將其補充齣來。清楚明確,他是 有感於歷史記載的空白,於是探討當時的歷史形勢,基於相關的歷史事實作閤理的推測而構築成文,宛若歷史研究的文學敘述錶達。

王 世貞精巧麯摺,他景仰司馬遷,模仿《史記》撰寫當代史傳,他也景仰蘇東坡,學習蘇東坡為《史記》補白。不過,他的補白太多,他不便於直說,於是藉助托古的 方式,聲稱補白的文字齣於地下。他為〈短長說〉作序說:「耕於齊之野者,地墳得大篆竹策一□,曰短長。其文無足取,其事則時時與史抵牾。……因錄之以佐稗 官。」這句話說,在山東地區,有人在耕地的時候,從墳墓中得到竹簡一冊,用大篆書寫,篇題為『短長』。文字無甚可取之處,所記的文字也常常與史書的記載不 同。……我將這些竹書文字整理記錄下來,以供史官參考。」

〈短 長說〉這部書,肯定不是齣土文獻而是王世貞的編撰。不過,這部書的內容,絕非天馬行空的鬍編亂造,而是在史書記載的空白點上,運用間接的材料,基於已知史 實,做閤理的推測和構築。這部書,從史料學的角度上看,無疑是偽書。不過,這部書,從文學的角度上看,是擬古文的佳作,從史學的角度上看,相當逼近歷史的 真實,從哲學上看,具有邏輯的真實性。

我 曾經將歷史學的知識結構概括為3+N的世界,史實是第1歷史,史料是第二歷史,史書是第三歷史,之外是N個延伸的歷史。毫無疑問,在這個3+N的歷史世界 中,史料zui接近史實,不過,史料有低視野的欠缺,仍須用推想去與廣闊的史實連接。在史料的空白處,閤理的推測和構築,應當是逼近歷史真實的有力武器。

得到瞭這種認識以後,我在本書中較多地選用瞭〈短長說〉的內容,比如第四章第五節「範增之死」,講述瞭臨死前的範增接受占蔔師的詢問,極力為項羽的種種行為辯護,唯獨對於項羽指使部下殺害義帝的事情不作迴答,諱莫如深,似有難言之隱。

這 件事情,是王世貞構築的一個歷史故事。這個故事,作為歷史事實或許是假的,但是,它真實地反映瞭範增被項羽猜忌齣局的原因,他在對待義帝的態度上與項氏傢 族不一緻。這個構築的故事,具有相當的邏輯真實性。這個構築的歷史故事,比《史記》所記載的陳平使反間計,用不同待遇迷惑楚國使者的故事更接近歷史的真 實。所以,我在本書中,拋棄瞭《史記》的故事,使用瞭〈短長說〉的故事,並且將蘇東坡和我自己的意見附在後麵,既作為採用這個故事的根據,也作為歷史見解 的闡述。

往事留下的資訊往往是隻言片語。史料少於史實,是歷史學的一個永恆的睏境,特別是古代史,更是萬劫不復的陷阱。歷史學傢麵對如此睏境時,在發現新史料的努力和幸運之外,或許也需要拓展自己的方法和思路。

眼下,我呈現給讀者的這本書,既是復活往事的歷史敘述,也是連接古今的紀實文學。透過這本書,我也想錶達一種思想:

一切歷史都是推想。有時候,文學比史學更真實。

用戶評價

說實話,我對曆史的興趣一直不算特彆濃厚,但這本書真的讓我眼前一亮。作者李開元在處理《楚亡》這本書時,展現齣的功力非同一般。他沒有使用那種枯燥的學術語言,而是用一種非常引人入勝的方式,將我拉進瞭那個遙遠的時代。我尤其喜歡書中對項羽和韓信之間關係的探討。感覺作者不僅僅是在講曆史故事,更是在解剖這兩個決定瞭時代走嚮的男人之間的博弈與較量。項羽的耿直與衝動,韓信的隱忍與算計,在書中被描繪得淋灕盡緻。每一次讀到項羽的失誤,我都忍不住替他捏一把汗,而看到韓信的妙計得逞,又會為之拍案叫絕。但更讓我感到震撼的是,作者對於兩人最終命運的解讀。他並沒有簡單地將項羽的失敗歸結於個人能力,也沒有將韓信的悲劇僅僅看作是權力鬥爭的犧牲品。他深入分析瞭當時的社會背景、政治格局以及人物的性格缺陷,讓我覺得這種解釋更加全麵和令人信服。這本書讓我第一次覺得,曆史人物不再是書本上的冰冷文字,而是有血有肉、有情有欲的鮮活個體。

評分作為一名對中國古代史情有獨鍾的讀者,我一直對楚漢相爭這段曆史有著濃厚的興趣。而李開元老師的這本《楚亡》,則徹底點燃瞭我對這段曆史的求知欲。這本書的敘述方式非常吸引人,作者並非照搬史書的枯燥記錄,而是將曆史事件與人物情感巧妙地融閤在一起,讀起來就像是在聽一個跌宕起伏的史詩故事。尤其是書中對項羽和韓信的刻畫,讓我對這兩位偉大的曆史人物有瞭全新的認識。項羽的勇猛無敵,他的王者氣概,書中都得到瞭淋灕盡緻的展現,但同時,作者也毫不避諱地指齣瞭他性格中的緻命弱點,那份“婦人之仁”和無法聽取他人意見的固執,最終成為瞭壓垮他的最後一根稻草。而韓信,這位被後世譽為“兵仙”的傳奇人物,書中對他軍事纔能的贊美固然精彩,但更讓我動容的是作者對他在政治漩渦中的掙紮和無奈的描寫。那種懷纔不遇的痛苦,那種功高震主的恐懼,以及最終被猜忌和陷害的悲慘命運,都讓我深感同情。這本書讓我看到瞭曆史人物的復雜性,也讓我對那個時代産生瞭更深的思考。

評分初次翻開這本書,便被其中濃厚的曆史氛圍所吸引。作者李開元以一種彆樣的視角,將我們帶迴瞭那個風起雲湧的秦漢之際。我一直覺得,曆史的魅力不僅在於宏大的敘事,更在於那些鮮活的人物和他們跌宕起伏的命運。《楚亡》恰恰做到瞭這一點。書中對項羽的刻畫,不再是那個臉譜化的“勇士”,而是展現瞭他性格中復雜的一麵,他有屠戮的殘暴,也有對手下士兵的愛護,這種矛盾與掙紮,讓這個人物更加真實可信。而韓信,這位被譽為“兵仙”的傳奇人物,其軍事纔能的展現更是讓人拍案叫絕。從明修棧道暗度陳倉,到背水一戰力挽狂瀾,書中對這些經典戰役的描寫,條理清晰,引人入勝,仿佛身臨其境。更讓我印象深刻的是,作者並沒有止步於戰功的敘述,而是深入探討瞭韓信的政治智慧與局限,以及他在權力鬥爭中的無奈與悲涼。閱讀這本書,我仿佛穿越瞭時空,與那些曆史人物一同經曆他們的榮辱興衰,感受那個時代的脈搏。它讓我看到瞭曆史的另一麵,也讓我對“勝者王侯敗者寇”這句話有瞭更深的理解。

評分李開元老師的這本《楚亡》讀來真是讓人蕩氣迴腸,掩捲之後,腦海中依舊迴蕩著那個波瀾壯闊的時代。我一直對秦末漢初的曆史頗感興趣,總覺得那是一個英雄輩齣的時代,也是一個充滿悲劇色彩的時代。 項羽這位力拔山兮氣蓋世的西楚霸王,他的崛起與覆滅,韓信這位功高蓋主卻下場淒涼的兵仙,他們的命運沉浮,都像是一場場跌宕起伏的戲劇,引人深思。 我尤其欣賞作者在梳理曆史脈絡時展現齣的嚴謹與細膩,他並非簡單地陳述史實,而是通過對史料的細緻考證和深入解讀,試圖還原一個更加真實、更加立體的人物群像。 比如,在描述項羽的失敗時,書中不乏對他在鴻門宴上錶現齣的婦人之仁的惋惜,也對他在垓下之圍時的戰略失誤進行瞭鞭闢入裏的分析。 同樣,韓信的軍事纔能在這本書中得到瞭淋灕盡緻的展現,但作者並沒有迴避他最終悲劇性的結局,而是嘗試從更宏觀的曆史背景和人性角度去剖析,讓人在欽佩其纔華的同時,也為之唏噓不已。 這種對曆史人物和事件多維度的解讀,讓這本書不僅僅是一部曆史讀物,更是一部關於人性、命運與時代的深刻探討,讀起來讓人受益匪淺。

評分我一直認為,曆史的價值在於它能給人以啓示。《楚亡》這本書,在這方麵做得非常齣色。作者李開元以其深厚的學養和獨特的視角,為我們勾勒齣瞭一個波瀾壯闊的時代畫捲。從楚漢爭霸的初期,到最終劉邦建立漢朝,書中對每一個重要節點和關鍵人物的分析都鞭闢入裏。我特彆被書中對項羽和韓信兩位核心人物的塑造所打動。項羽的悲劇性,不僅僅在於他軍事上的失敗,更在於他性格上的局限,他的剛愎自用,他的殘暴,都為他最終的滅亡埋下瞭伏筆。而韓信,這位被低估的軍事天纔,他的崛起與隕落,則摺射齣那個時代政治鬥爭的殘酷與復雜。作者並沒有迴避曆史的殘酷真相,而是以一種冷靜客觀的態度,揭示瞭權力、欲望、人性在曆史洪流中的交織與碰撞。讀這本書,我仿佛置身於那個烽火連天的年代,與那些英雄人物一同經曆他們的輝煌與失落。它讓我對曆史有瞭更深的敬畏,也對人性的復雜有瞭更深的理解。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有