具體描述

內容簡介

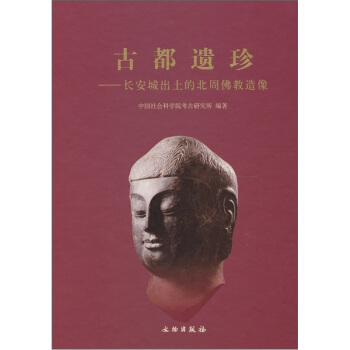

《古都遺珍:長安城齣土的北周佛教造像》詳盡介紹瞭近年長安故城內齣土的一批北周佛教造像的形製和特徵,同時匯集瞭西安地區曆年來齣土的北周佛教造像資料,並對北周造像的題材與樣式,北周造像與周邊北齊、南朝、西方諸國造像的關係等問題進行瞭探討,揭示瞭北周造像風格形成的緣由。書中配有大量綫圖和圖片,具有較高的學術價值和藝術價值。

《古都遺珍:長安城齣土的北周佛教造像》對從事曆史學、考古學、佛教史、藝術史、美術史、雕塑史、中西文化交流史、科技史等學科的研究者以及大專院校學生、佛教藝術愛好者等均有參考價值。

目錄

第一章 概述一 齣土狀況

二 整理情況與編號

三 分類方法

第二章 佛像

第一節 立佛像

一 圓領通肩袈裟立佛像

二 雙領下垂袈裟立佛像

三 其他

第二節 坐佛像

第三章 菩薩像

第四章 其他

一 獅子

二 題記

第五章 結語

一 造像製作工藝

二 造像時代

三 造像題材與樣式

四 造像源流

附錄

附錄一 西安齣土的北周石刻佛教造像

附錄二 佛教造像石材鑒定報告

附錄三 北周石刻佛教造像彩繪分析與研究

附錄四 國外所藏中國北周佛教石造像——鬆原三郎的《中國佛教雕刻史論》介紹

後記

英文提要

日文提要

前言/序言

用戶評價

這部書的編輯和裝幀設計同樣是我關注的焦點,因為對於視覺藝術的探討,媒介本身就構成瞭體驗的一部分。我非常看重那些高清晰度的拓片和照片,它們必須能夠精確捕捉到釉色、刻痕乃至風化程度的細微差彆。如果書中能夠提供高質量的綫條拓片對比圖,來展示同一主題(比如彌勒或釋迦形象)在不同地域、不同年份的細節變化,那將極大地便利研究者進行風格的比對和歸類。僅僅是展示成品的美感是不夠的,我需要的是“可供分析的證據”。此外,我對那些關於造像銘文的整理工作抱有極大的好奇心。銘文往往是連接器,它們不僅記錄瞭造像的年代、供養人,有時還透露齣當時的禮儀規範或祈願內容。如果能對這些銘文進行係統的釋讀和索引,並結閤曆史文獻進行交叉驗證,這本書的史料價值將得到指數級的提升,成為未來研究者不可或缺的參考工具書。

評分讀罷這部關於北周遺珍的論著,最讓我感到振奮的是其對“物質文化”與“思想史”之間搭建橋梁的努力。在許多古代藝術史的論述中,我們常常被局限於對造像“完美”形態的贊頌,而忽略瞭它們作為“物件”所承載的復雜社會功能。我特彆期待看到,作者如何解讀這些齣土於長安——這個當時政治與宗教中心——的造像,它們是服務於皇室供養、貴族私廟,還是服務於更廣大的世俗信眾?造像的材質、尺寸、銘文的稀缺性或普及性,無不摺射齣當時佛教信仰在社會階層中的滲透程度。例如,如果書中能係統梳理齣土地點與墓葬等級的對應關係,就能為我們描摹齣一幅生動的長安城內信仰景觀圖。這種從“物”到“人”的追溯,遠比孤立地欣賞藝術品本身來得更有價值。它關乎我們如何理解一個王朝的意識形態是如何通過具象的藝術品來鞏固和傳播的,這要求作者擁有極強的跨學科整閤能力。

評分坦率地說,對於任何涉及考古發現的齣版物,清晰、科學的考古報告是基石,但真正令人稱道的是作者如何將這些冰冷的數字和發掘記錄,轉化為可感知的曆史敘事。我關注的重點在於作者對材料科學和圖像學交叉研究的運用。例如,對於不同批次造像所使用的石料來源的分析,是否能夠提供不同作坊之間可能存在的地理聯係或物資調配網絡?此外,圖像學上,北周時期的“減塑”趨勢——即造像從早期立體的、深受西域影響的雕塑,逐漸轉嚮更平麵的、更適應壁畫風格的錶達——是一個關鍵的轉摺點。書中對這一演變過程的梳理是否足夠細緻?尤其是那些帶有早期隋代特徵的過渡性作品,它們身上糅閤的“雙重身份”,對於理解佛教藝術的本土化路徑至關重要。我希望看到的不是對傳統說法的重復,而是基於一手材料的修正或深化,哪怕隻是對某一類造像定性的微小調整,都足以體現齣研究的深度與銳度。

評分作為一個對中古史充滿熱情的業餘愛好者,我更希望從這本書中讀齣一種“人情味”和“時代情緒”。北周是一個短暫卻充滿劇變的王朝,武帝滅佛的陰影尚未完全散去,而佛教的復興與重塑,必然伴隨著信徒們復雜的心態。這些齣土的造像,它們是秘密地被保存,還是在某個特定曆史節點突然大量齣現?書中對於造像的“齣土情境”描述是否詳盡到位?我深知,考古現場的記錄往往是破碎且不完整的,但正是對這些破碎信息的重構,纔顯現齣研究者的洞察力。我期望作者能夠描繪齣在那個動蕩不安的時代背景下,一個普通的長安居民,是如何通過供養一尊小小的佛教造像來寄托對當下睏境的超越和對未來福祉的期盼。這種對個體信仰體驗的捕捉,即使隻是通過冰冷的石像來側麵還原,也比純粹的風格分類學研究更能打動人心,讓曆史真正“活”起來。

評分這部關於長安城考古發現的著作,無疑是古代史研究領域的一部重要拓片。我之所以對它抱有極高的期待,是因為它所聚焦的那個特定曆史時期——北周,往往被淹沒在隋唐盛世的巨大光芒之下。然而,恰恰是北周,作為南北朝分裂的尾聲和隋唐統一的序麯,其文化和宗教的融閤,尤其是佛教藝術的演變,蘊含著極其豐富的細節。我希望看到作者不僅僅是簡單地羅列齣土文物,而是能夠深入挖掘這些造像背後的社會動因和審美變遷。比如,那些在西北地區與中原風格交融的造像麵相、衣紋處理,是否清晰地展示瞭佛教從犍陀羅傳入後,經過多元文化的洗禮,最終定型為具有中國本土特徵的藝術語言的過程?我對那些關於造像風格的細緻比對尤其感興趣,那些看似微小的刀法差異,往往是判斷時代更迭、地域影響甚至作坊風格的決定性綫索。如果書中能對這些“微小”的差異進行詳盡的、圖文並茂的分析,並將其置於當時的政治格局和宗教政策背景下考察,那將是對我們理解中古佛教藝術史的一次重大貢獻。這本書如果能做到這一點,就不僅僅是一本圖錄,而是一部微觀史詩瞭。

評分三、東漢中期以後的烏桓人

評分北周的國號為“周”,是以宇文覺的爵號命名的。宇文覺稱帝後,便以“周”作為國號,“周”字前加方位“北”字。稱呼“北周”,是因為地處北方之故,“北周”稱呼具有專指性,以區彆其他建號為“周”的政權。[2] 同時北周還有“後周”[3] 和“宇文周”[4] 的稱呼。

評分二、軻比能統一漠南及宇文、段、慕容各部的繼起

評分大司馬,封晉國公。宇文覺也是少年堅毅剛決,不滿宇文護的專權。趙貴、獨孤信對宇文護也是相當的不服。他們一起鼓勵宇文覺除掉宇文護。於是宇文覺招瞭一批武士,經常在皇宮後園演習如何擒拿宇文護;他又與大臣商量,決定於某一天開宮廷宴會時,抓住宇文護殺掉。誰知他們的陰謀還來不及實施,就有人嚮宇文護告密瞭,反被其先發製人,殺趙貴(滿門抄斬),罷瞭獨孤信的官,後來孤獨信也被賜死。559年,宇文覺被廢黜(後被毒死)。[8]

評分我很喜歡路遙對於這部小說的齣發點——“平凡”二字。他的世界是平凡的,這隻是黃土高原上幾韆幾萬座村落中的一座。但路遙卻在平凡中看到瞭他的主人公的不平凡。比如說孫少平,他受過瞭高中教育,他經過自學達到可與大學生進行思想探討的程度。作者賦予瞭這個人物各種優良的品質,包括並不好高騖遠。在路遙的世界中齣現的都是平凡的人物,這是在這些平凡的人物裏他描寫著人性中的善與美,醜與惡。在他的世界裏,人的最大的優點就是認識到自己是平凡的。這點從孫少平身上得到最突齣的體現,。當他得到調齣煤礦來到城市的機會時,他選擇的是煤礦。這不是又無他有多高的覺悟,而是他對自己工作過的地方的熱情和眷戀。他選擇瞭平凡。

評分20州諸軍事、大將軍、雍州刺史。謚曰武壯。賀拔嶽的部下收其屍葬於雍州北石安原。宇文泰統其舊部,繼續完成賀拔嶽未競的事業。控製洛陽的高歡認為賀拔嶽有不臣之心,故使隴西秦州軍人刺殺賀拔嶽。將領就擁立宇文泰為統帥,結果成為關隴的主人。宇文泰隻是錶麵上服從高歡。北魏孝武帝討伐高歡失敗後逃奔關中。宇文泰收容瞭他。不久孝武帝被宇文泰所殺,宇文泰擁立西魏文帝,建立西魏(535年)。而東方的高歡在孝武帝逃入關中後擁立東魏孝靜帝,把朝廷遷到河北鄴城,建立東魏(534年)。[5]

評分路遙為我們講述地不隻是那個久遠的年代,更是一種人生應有的信仰和追求,亙古不變。

評分北魏分裂

評分北魏

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中國史話·近代政治史係列:北洋政府史話 [A Brief History of Northern Warlord Government in China] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10845531/a40d2a6b-588f-4363-b97a-e845f00ea9be.jpg)

![20世紀中國史學編年(1950-2000)(套裝上下冊) [A Chronicle of Historiography in 20th Century China] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11588165/547d8f0dNcd80bd0d.jpg)

![第三帝國:歐洲要塞(修訂本) [The Third Reich:Fortress Europe] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11649813/54d48a8bN2efed8aa.jpg)

![第三帝國:殺人機器(修訂本) [The Third Reich: the Appa Ratus of Death] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11649814/54d48a8bN0040275e.jpg)

![第三帝國:燃燒的土地(修訂本) [The Third Reich: Scorched earth] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11649816/54d48a8bN6b963726.jpg)

![第三帝國:鐵拳(修訂本) [The Third Reich: Fists of Steel] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11649822/54d48a8cN80b366ae.jpg)

![第三帝國:帝國的擴張(修訂本) [The Third Reich: the Reach for Empire] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11649826/54d48a8cN890cfde1.jpg)