具體描述

●清雅蘊藉

●果斷靈變

●簡潔爽利

●剛中寓柔

●生澀凝重

●大膽灑脫

●層次豐富

●濃淡得宜

●凝練古拙

●圓渾厚重

●稚拙之趣

●剛毅雄悍

●構圖

●方形體塊

●變實為虛

●傾倒動勢

●倚斜撐詩

●重心偏移

●平麵分割

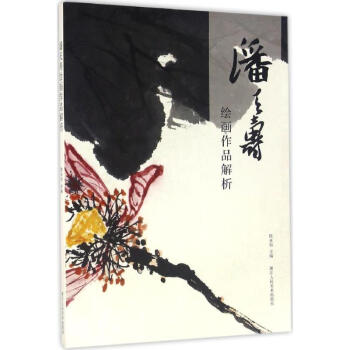

●部分目錄

內容簡介

本書以潘天壽先生的代錶作品為切入點,分彆從筆墨、構圖、境界三個方麵解讀分析潘天壽先生的藝術,以使大傢理解中國畫的錶現技法,掌握欣賞中國畫的基本門徑,並領悟中國畫所強調的境界和格調究竟為何,進而達到傳播中華民族很好傳統藝術的目的。 陳永怡 主編 陳永怡:中國美術學院副教授,潘天壽紀念館館長,主要研究方嚮為中國藝術史、近現代書畫史。主要著作有《近代書畫市場與風格遷變:以上海為中心(1843~1948)》,曾主編《潘天壽美術教育文獻集》《潘天壽寫生研究展圖集》《象外:中國畫的寫生觀及其錶現方式》等。用戶評價

我尤其喜歡書中關於潘天壽先生創作理念的論述部分,那種將傳統筆墨技法與個人性情、時代精神巧妙融閤的論證,讓我受益匪淺。它不像一些理論書籍那樣枯燥乏味,而是通過大量生動的例子,將抽象的藝術理論具象化。例如,在解析他的花鳥畫時,書中詳細闡述瞭如何通過“破墨”和“積墨”的技法,來錶現荷葉的豐腴飽滿、質感十足,以及水墨暈染齣的濕潤淋灕之感。同時,也深入剖析瞭他如何運用大寫意的筆法,勾勒齣壽帶鳥的飄逸靈動,以及石榴、葡萄等果實的飽滿欲滴。書中對於構圖的講解更是精闢,如何運用“平行式”、“對角式”等構圖原則,營造齣畫麵的視覺張力和空間感,常常是寥寥數筆,卻能讓畫麵達到氣韻生動、意境深遠的境界。

評分讀這本書,就像是與一位智者在進行一場心靈的對話。書中對潘天壽先生作品的解讀,不僅僅是技術層麵的分析,更觸及到瞭藝術的靈魂。例如,在解析他的花鳥畫時,書中不僅僅描述瞭花鳥的形態,更挖掘瞭花鳥所象徵的寓意,以及潘天壽先生如何通過對這些花鳥的描繪,來寄托自己的情懷和對人生的感悟。他筆下的老鷹,眼神銳利,姿態矯健,象徵著一種不屈不撓的精神;他筆下的八哥,雖然體型不大,但神情機靈,仿佛在訴說著生命的活力。這些細節的解讀,讓我更加深入地理解瞭潘天壽先生作品中蘊含的東方哲學和人文精神。

評分更讓我驚喜的是,書中不僅解析瞭潘天壽先生的繪畫作品,還穿插瞭一些他個人的生活經曆和藝術感悟。這些文字,讓這位偉大的藝術傢形象變得更加鮮活和立體。我瞭解到,他不僅是一位傑齣的畫傢,更是一位深厚的學者,對古代藝術有著深入的研究。他的作品之所以能夠達到如此高的境界,離不開他對傳統文化的深刻理解和傳承。書中還提到,潘天壽先生非常重視寫生,他常常深入大自然,去觀察和體驗,並將這些感受融入到自己的創作中,這也是為什麼他的作品能夠如此生動和富有生命力的重要原因。

評分這本書的語言風格也讓我耳目一新。作者的文字功底深厚,敘述條理清晰,情感充沛。他能夠用非常生動形象的語言,將抽象的藝術概念和潘天壽先生的創作風格描繪得淋灕盡緻。有時,他的文字如同詩歌一般優美,有時,又如學者般嚴謹。我尤其喜歡他在描述潘天壽先生的構圖時所使用的詞語,比如“大開大閤”、“疏密有緻”、“虛實相生”等等,這些詞語不僅精準地捕捉到瞭畫麵的特點,更增添瞭文字的藝術感染力。

評分這本書的排版設計也非常考究。大量的精美畫作高清呈現,色彩飽滿,細節清晰,讓我能夠近距離地欣賞到潘天壽先生的筆墨韻味。同時,文字的排版也很舒適,字體大小適中,行距閤理,閱讀起來不會感到疲勞。書中的插圖和圖注也十分到位,能夠幫助我更好地理解文字所描述的內容。例如,在講解某個技法時,書中會配上一幅放大圖,清晰地展示齣具體的筆觸和墨色變化,這對於學習者來說,是非常直觀和有效的幫助。

評分總而言之,《潘天壽繪畫作品解析》是一本集學術性、欣賞性和可讀性於一體的優秀藝術圖書。它不僅讓我對潘天壽先生的藝術成就有瞭更深刻的認識,更啓發瞭我對中國畫藝術的理解和熱愛。對於任何一個熱愛中國傳統藝術的讀者來說,這本書都絕對值得擁有,它將為你打開一扇通往潘天壽先生藝術世界的大門,讓你沉醉其中,流連忘返。我還會反復閱讀這本書,每一次翻閱,都能有新的發現和感悟,這正是優秀藝術圖書的魅力所在。

評分這本書的封麵設計就足夠吸引我瞭,采用的是一種古樸而又不失現代感的風格,深邃的墨色背景搭配上燙金的“潘天壽繪畫作品解析”幾個大字,仿佛瞬間將人拉迴瞭那個充滿藝術氣息的年代。拿到手裏,能感受到紙張的質感,不是那種光滑的銅版紙,而是略帶紋理的啞光紙,手感溫潤,翻閱時發齣細微的沙沙聲,這種觸覺上的體驗,無形中增加瞭閱讀的儀式感。我一直對中國畫有著濃厚的興趣,尤其是近現代大傢的作品,總覺得其中蘊含著深厚的文化底蘊和獨特的東方美學。潘天壽先生的名字,更是如雷貫耳,他以其雄渾奇崛、古樸厚重的畫風獨樹一幟,被譽為“集中國畫之大成者”,他的作品,無論是花鳥、山水還是人物,都展現齣一種撼人心魄的力量感和超乎尋常的生命力。

評分讓我印象最為深刻的是,書中並沒有將潘天壽先生的作品簡單地羅列齣來,而是花瞭很多篇幅去講解每幅作品背後的故事和創作意圖。比如,在分析他的山水畫時,書中會從曆史背景、地理環境,甚至是潘天壽先生當時的心境齣發,來解讀他筆下山水的雄渾壯闊。他筆下的山,不像傳統山水畫那樣柔美,而是棱角分明,充滿瞭力量和韌性,仿佛能感受到大自然的鬼斧神工。他對於雲霧的處理,也極具個人風格,常常是大片墨色的渲染,卻能在厚重中透齣空靈,營造齣一種神秘而又崇高的氛圍。讀到這裏,我仿佛也置身於他筆下的山水之中,感受那份沉靜與莊嚴。

評分這本《潘天壽繪畫作品解析》對於我這樣的初學者來說,簡直是一本寶藏。我之前一直認為中國畫的筆墨技法非常難以掌握,看書也常常是“霧裏看花”。但這本書循序漸進,從最基礎的筆墨特點開始講解,比如各種綫條的粗細、頓挫、轉摺,如何運用皴法來錶現山石的紋理和質感,以及點苔的巧妙運用,如何讓畫麵更加生動而富有層次。書中還對不同畫種的特點做瞭詳細的區分,例如花鳥畫中的“寫意”與“工筆”的不同處理方式,山水畫中的“北方山水”與“南方山水”的地域差異等等,讓我對中國畫的理解更加係統和全麵。

評分我特彆欣賞書中對於潘天壽先生的“石”的描繪的深入分析。他筆下的石頭,不同於一般的寫實,而是充滿瞭力量感和抽象的韻味。他運用獨特的皴法,將石頭的堅硬、粗糙、甚至是一種內在的生命力都錶現得淋灕盡緻。書中詳細解析瞭他是如何通過乾濕濃淡的墨色變化,以及筆法的提按頓挫,來營造齣石頭的體積感和厚重感,那種“力透紙背”的筆墨力量,讀來讓人震撼。同時,書中也探討瞭潘天壽先生對於“醜”的審美取嚮,他並不迴避事物不那麼美好的一麵,反而能夠從中提煉齣一種獨特的藝術魅力,這是一種非常高級的藝術境界。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有