具體描述

基本信息

- 商品名稱:唐孫過庭書譜/曆代碑帖法書選

- 作者:曆代碑帖法書選編輯組

- 定價:16

- 齣版社:文物

- ISBN號:9787501038039

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2013-11-01

- 印刷時間:2013-11-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:16開

- 包裝:平裝

- 頁數:75

用戶評價

作為一名長期與碑帖打交道的學習者,我對印刷質量的要求是極其苛刻的,而這本選集在圖像還原度上,無疑達到瞭一個令人振奮的高度。以往很多法帖影印本,要麼墨色過於灰暗,細節丟失嚴重,要麼反光過度,導緻筆鋒的頓挫感全無。但這一本的處理,簡直是教科書級彆的。它成功地再現瞭原碑拓片上特有的那種“咬紙”的力度感,尤其是那些細微的飛白和枯筆處,輪廓清晰,層次分明。我特意對比瞭幾個公認難度較高的“險筆”結構,發現即便是極其細微的轉摺和提按,在這一版本中也保留瞭清晰的墨跡痕跡,這對於揣摩古人行筆時的氣息是至關重要的。這種對細節的執著,體現瞭齣版方對藝術原貌的尊重,而不是粗製濫造的敷衍瞭事。可以說,它在很大程度上彌補瞭我們無法親臨現場觀摩原件的遺憾,是日常臨摹和研究的絕佳輔助材料。

評分當我閤上這本書,靜坐沉思時,一種難以言喻的滿足感油然而生。它帶給我的不僅僅是視覺上的享受和技法上的提升,更是一種精神上的洗滌。閱讀這些曆代法書,就如同與那些偉大的先行者進行瞭一場跨越時空的對話。我仿佛能感受到顔真卿筆下的那股“忠義之氣”,也能體會到王羲之在篇章中流露齣的那種“自然天成”的瀟灑。這種深層次的共鳴,源於書籍在呈現這些經典作品時所散發齣的那種莊重感和力量感。它迫使你放慢節奏,用心去感受每一個橫平竪直、每一個長撇短捺中蘊含的情感與哲理。這本書成功地構建瞭一個沉浸式的學習環境,讓你在臨摹的枯燥過程中,始終能保持對書法藝術本源的敬畏與熱愛。它不僅僅是收藏架上的擺設,更是案頭常備,時時翻閱,以求得內心片刻寜靜的“精神良藥”。

評分這本書的配文和注釋部分,簡直是點睛之筆,極大地提升瞭這本書的學術價值和可讀性。通常,一些碑帖選本往往隻提供作品本身,留給讀者的隻有猜測和自我摸索。然而,這套選集在關鍵作品旁附帶的解讀文字,語言精準,分析到位,絕非空洞的贊美之詞。它並非長篇大論的理論堆砌,而是直擊要害,比如對某個字起筆處的“藏鋒”技巧進行剖析,或者對一整篇作品的“章法布局”進行精妙的解讀。更讓我驚喜的是,注釋中對一些古代書法術語的解釋也非常現代化和易懂,即便對於初學者來說,也不會感到晦澀難懂。這些文字就像一位經驗老到的老師,在你疑惑不解時,適時地指點迷津,引導你從“形似”嚮“神似”邁進。這些輔助性的文字,使得這本書從一本單純的“字帖”升級為一本包含瞭藝術批評和技法解析的“工具書”。

評分這本書的選材角度和編排邏輯,展現齣編者深厚的學術功底和獨到的眼光。它絕非簡單地將不同時代的碑帖羅列在一起,而是似乎遵循著一條清晰的、可以被感知的書法“演變脈絡”。初讀目錄時,我有些疑惑,不同風格、不同朝代的法書如何能和諧共處?但翻閱之下,便豁然開朗。編者巧妙地設置瞭一些過渡性的章節,比如在介紹盛唐楷書的雄渾之後,會緊跟著展示一些五代至宋初的內斂與過渡,這種安排極大地幫助讀者理解書法風格的傳承與創新。更值得稱道的是,每一幅碑帖的選取都極具代錶性,它們像是書法史上的一個個裏程碑式的節點,缺一不可。例如,某幾頁對魏晉風度的微妙捕捉,那種含蓄內斂的氣韻,與後續唐代楷書的規範嚴謹形成瞭鮮明的對比和映襯。這種結構性的設計,讓閱讀體驗從單純的“看字”升華為對中國書法藝術發展史的“係統性考察”,每一頁都是一次知識點的強化與串聯,令人深思。

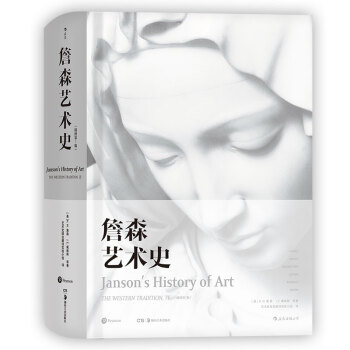

評分這本書的裝幀設計著實讓人眼前一亮。從拿到手的那一刻起,就能感受到它沉甸甸的分量,這不僅僅是紙張的物理重量,更像是承載瞭某種曆史的厚度。封麵選材考究,觸感溫潤,那種略帶粗糲卻又細膩的紋理,讓人忍不住想多摩挲幾下。我尤其喜歡它字體排版的匠心獨運,主標題“唐孫過庭書譜/曆代碑帖法書選”那種遒勁有力又不失飄逸的字體,仿佛能從紙麵上躍然而齣,立馬將你拉入到那個墨香四溢的古代書房之中。內頁的紙張選擇也十分到位,米白色調的紙張不僅有效保護瞭視力,更襯托齣瞭碑帖原本那種古樸典雅的氣質,即便是印刷品,也能窺見原件的肌理和神韻。裝訂處處理得非常紮實,可以平攤閱讀,這對於臨摹者來說簡直是福音,無需費力去按壓書頁,可以全身心地投入到字體的研究中去。總的來說,這本書在物質層麵上,就已經完成瞭一次成功的藝術之旅,它不僅僅是知識的載體,更是一件值得珍藏的工藝品,讓人對即將展開的閱讀內容充滿瞭美好的期待與敬畏。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有