具体描述

内容简介

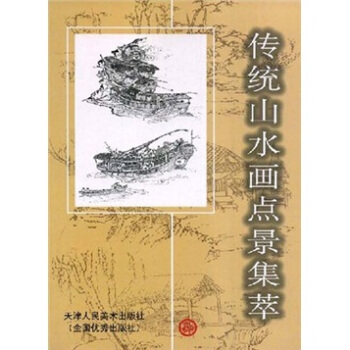

《传统山水画点景集萃》主要收集了传统山水画点景,包括:楼阁亭榭、船艇舟楫、栈桥水口、民居宅院、人物动潜。内页插图

目录

第一篇 楼阁亭榭第二篇 船艇舟楫

第三篇 栈桥水口

第四篇 民居宅院

第五篇 人物动潜

前言/序言

点景在一幅山水画中,所占的位置和笔墨分量往往并不大,但所起的作用却不可低估。有了它,能使死寂的山水勃发出生机活力,并能够深化主题,起到画龙点睛、“动一点以带活全盘”的作用。但是,在研习传统山水画时,树法、山法、云法、水法多被人注意,惟独点景却容易被忽视,使许多原本画得很好的作品,在点景时因力不从心而留下败笔,让人懊悔不已。

传统山水画中,有着大量传神的点景,尤其是五代两宋的山水画,其点景不仅极具生活化,而且恰到好处,体现了中国山水画天人合一的精神,足以让习画者吸收借鉴。但是由于原作对于一般习画者来说很难一见,并且多数点景精微,翻拍缩印到印刷品上之后,便模糊不清了,让人很难体察其灵妙之处。因此,习画者需要一本清晰准确的资料书,基于此,我们便有了上述想法。

当然,要画好山水画的点景,仅靠一本传统的资料书是绝对不够的,还需要习画者不断深入生活,在生活中涉取营养,提炼出鲜活的、更具时代气息的东西,即所谓的“笔墨当随时代”,这样才可能创作出具有现实意义的优秀山水画作品。

用户评价

《传统山水画点景集萃》给我最深的感受,是一种“静”的力量。在如今这个快节奏的时代,打开这本书,仿佛置身于一个宁静的世外桃源。那些描绘着隐士居所的图景,那些描绘着山间僧侣打坐的画面,都让我感受到一种内心的平和。我尤其喜欢书中对“云水禅心”系列点景的描绘,那些虚无缥缈的云雾,那些若隐若现的寺庙,都传递出一种超脱尘世的禅意。我尝试着去描绘一棵在山巅挺立的松树,想要捕捉那种傲然独立、不畏风雨的姿态,虽然技艺不足,但在这个过程中,我仿佛也获得了某种心灵上的洗涤。书中对不同点景的意境解读,让我了解到,每一个细节的背后,都隐藏着画家对于人生、对于自然的独特理解。我注意到了书中对“寒林归隐”主题的点景,那些枯寂的枝干,那在雪中默默前行的身影,都传递出一种孤独却又坚韧的美感。这本书不只是一本画册,更是一本心灵的指南,它引导我放慢脚步,去感受生活中的点滴美好,去体悟那些在喧嚣之外的宁静与深邃。它让我明白,真正的艺术,是能够触动人心,抚慰灵魂的。

评分《传统山水画点景集萃》这本书,让我仿佛穿越了时空,与古代的艺术家们进行了一场跨越千年的对话。书中那些描绘着古代市井生活、宫廷宴乐的点景,都让我对那个时代的风土人情有了更直观的认识。我尤其喜欢书中对“江南水乡”题材的点景,那小桥流水人家,那摇橹的船娘,那岸边浣纱的女子,都构成了一幅幅充满生活气息的画面。我尝试着去临摹一艘小舟,想要捕捉那种在水波中轻轻荡漾的灵动感,虽然笔下的线条还显得有些稚嫩,但我能感受到传统绘画中那种对生活细节的敏锐观察和艺术表现力。书中对点景的色彩运用和光影处理也做了详细的讲解,让我了解到,即使是微小的点景,也能对整个画面的氛围产生重要的影响。我注意到书中对“边塞风光”题材的点景,那些屹立的烽火台,那些远去的驼队,都传递出一种雄浑壮阔、苍凉孤寂的气息。这本书让我看到了传统山水画的丰富多样性,它不仅仅是描绘自然风光,更是记录历史、传承文化的重要载体,它让我对传统文化产生了更深厚的感情。

评分初翻开这本《传统山水画点景集萃》,脑海中浮现的并非是直接的技法演示,而是一种穿越时空的对话。我仿佛置身于古代的画室,看着一位位丹青圣手,如何将他们的灵感化为笔下的生动景象。点景,这个词本身就充满了诗意,它不是山水画的全部,却是点亮灵魂的关键。书中那些精巧的人物、姿态各异的舟船、巍峨庄严的亭台楼阁,乃至飞鸟走兽的灵动,都像是被赋予了生命。我尤其惊叹于作者对于细节的把握,比如人物的衣褶如何随风飘动,舟楫在水面留下的涟漪,甚至是远山上隐约可见的几户人家,都传递出一种深沉的故事感。这让我不禁思考,在古代的文人心中,山水不仅仅是自然风光的描绘,更是他们精神世界的投射。那些点景之物,不仅仅是画面中的填充,而是承载了画家对于隐逸、对于自由、对于人与自然和谐相处的种种情愫。我尝试着去临摹其中一幅山涧中嬉戏的孩童,虽然技巧生疏,但能感受到那种童趣盎然的意境,仿佛能听到他们的笑声在山谷间回荡。这本书不只是图像的堆砌,更是一次精神的洗礼,它让我重新审视了“点景”的意义,不再将其视为简单的元素,而是理解为一种情感的注入,一种对生活的热爱与感悟的具象化。它激发了我内心深处对传统文化的敬畏,也让我看到了艺术创作的无穷魅力,那是一种超越物质的、直抵人心的力量。

评分《传统山水画点景集萃》这本书,让我对“意境”二字有了更深刻的理解。书中那些描绘着高士隐居、山寺钟鸣的点景,都不仅仅是简单的图示,更是画家寄托情怀、表达志向的载体。我尤其欣赏书中对“高山流水”题材的点景,那悬崖峭壁上的亭台,那飞流直下的瀑布,以及在亭台中抚琴的士人,都构成了一幅极具想象力和艺术感染力的画面。我尝试着去临摹那琴音飘渺的意境,虽然画不出声音,但通过对人物神态和环境氛围的把握,我仿佛能感受到那超凡脱俗的琴声。书中对点景的象征意义也做了深入的解读,比如松象征长寿,竹象征气节,梅象征高洁,这些都让我明白了,为什么古人在画中会偏爱这些元素。我注意到书中对“寒山拾得”题材的点景,那两位笑呵呵的僧人,那随意的姿态,都传递出一种“禅”的意味,一种“随缘”的人生态度。这本书就像一位智慧的长者,它不仅仅教授绘画的技巧,更重要的是,它传递了一种东方特有的哲学思想,一种与自然和谐相处的智慧,让我受益匪浅。

评分读完《传统山水画点景集萃》,我最大的体会是,原来“少即是多”的道理在绘画中也能体现得淋漓尽致。书中那些精炼的笔触,寥寥几笔便勾勒出栩栩如生的人物或景物,却能在画面中起到画龙点睛的作用。我特别喜欢书中对“渔樵问答”题材的点景描绘,那江边垂钓的渔翁,那扛着锄头的樵夫,他们的姿态虽然简单,却充满了生活气息,也为画面增添了无限的意趣。我尝试着去临摹其中一个挑担行走的商贩,想要捕捉那种劳碌却又积极向上的生活状态,虽然线条不够流畅,但我能感受到那种“形神兼备”的精妙之处。书中对不同时期、不同地域的点景风格也做了区分,让我了解到,即使是同一种题材,在不同的画家笔下,也会呈现出截然不同的韵味。我注意到书中对“古寺钟声”题材的点景,那巍峨的寺庙,那在雾气中若隐若现的飞檐,都透露出一种古朴与庄严。这本书就像一个神奇的工具箱,让我学会了如何用最少的笔墨,去表达最丰富的内涵,也让我更加欣赏传统山水画中那份含蓄内敛、意境深远的独特魅力。

评分《传统山水画点景集萃》这本书,就像一位博学的老师,循循善诱地引导我走进传统山水画的世界。它不仅仅是展示点景的图样,更重要的是,它解析了点景在画面中的作用和意义。我尤其对书中关于“山水隐逸”主题的点景分析印象深刻,那些茅屋竹舍、崎岖小径,以及隐居其中的人物,都传递出一种远离尘嚣、追求精神自由的理想。我尝试着去临摹一间依山而建的小屋,想要捕捉那种与自然融为一体的和谐感,虽然画出的形体略显僵硬,但我从中体会到了点景元素如何为整个画面增添故事性和情感深度。书中对不同点景的构图、比例、透视等都进行了细致的讲解,让我了解到,即使是微小的点景,也需要经过精心的设计和安排。我注意到书中对“松泉论道”题材的点景,那苍劲的松树,那潺潺的泉水,以及围坐交谈的人物,都构成了一幅充满哲理的画面。这本书让我明白,点景不是可有可无的装饰,而是承载着画家的思想、情感和艺术追求的重要组成部分,它让原本宏大的山水画,变得更加有血有肉,有情有意。

评分说实话,最初拿到《传统山水画点景集萃》时,我并没有抱太高的期望,以为不过是一本堆砌图样的画册。然而,当深入翻阅之后,我才发现自己大错特错。这本书的价值,远不止于提供素材,它更像是一本“山水画的故事书”。每一幅点景图,都仿佛在诉说着一个古老的故事,或是一段传世的佳话。我注意到书中有一幅描绘着几个士人在松下对弈的场景,那松树虬劲的枝干,那人物专注的神情,都传递出一种宁静致远的氛围。这不仅仅是对一次休闲活动的记录,更是对一种淡泊名利、追求精神自由的生活态度的赞美。我试图去临摹那些人物的表情,想要捕捉那种与世无争的淡然,虽然未能尽善尽美,但在这个过程中,我仿佛也进入了那样一种心境。书中对不同山水画作中人物的动作、神态、服饰都进行了细致的分析,让我了解到,点景人物的描绘,并非随意为之,而是蕴含着深刻的寓意和情感。我特别喜欢书中对“山居图”中一位老者倚门远眺的描绘,那种饱经沧桑却又充满智慧的眼神,让人浮想联翩。这本书不愧为“集萃”,它将历代山水画中的精华点景汇聚一堂,让我得以窥见古人的生活,他们的情感,他们的哲学,也让我更加深刻地理解了,为何这些看似微小的元素,能够在宏大的山水画卷中,发挥出如此重要的作用。

评分拿到《传统山水画点景集萃》的那一刻,我便被书中的画面深深吸引。那些精美的点景,无论是人物的动态,还是建筑的结构,都仿佛拥有生命一般。我尤其沉迷于书中对“江山如画”题材的点景描绘,那些波光粼粼的江面,那些摇曳的芦苇,以及江上往来的船只,都构成了一幅生动而富有诗意的画面。我尝试着去临摹一艘在江中缓缓前行的渔船,想要捕捉那种悠闲自在的氛围,虽然笔下的线条还不够老练,但我能感受到传统绘画中那种“留白”的艺术魅力,让画面充满了想象空间。书中对点景与整体山水格局的呼应也做了详细的阐述,让我了解到,点景并非独立存在,而是与山、水、云、石等元素相互关联,共同营造出画面的意境。我注意到书中对“秋山行旅”题材的点景,那些身着斗笠、挑着担子的行者,在层林尽染的山间,更显出一份苍凉而壮阔的美感。这本书让我重新认识了传统山水画的点景艺术,它不再是简单的附属,而是整个画面的灵魂所在,它让冰冷的山石水流,充满了人间烟火和勃勃生机。

评分这本《传统山水画点景集萃》给我带来的震撼,与其说是视觉上的冲击,不如说是精神上的共鸣。它让我看到了传统山水画中那些常常被忽略,却又至关重要的“配角”。那些巍然屹立的亭台,不仅仅是建筑,更是文人雅士寄情山水、吟诗作赋的场所,承载着他们的风雅与胸襟。那些轻舟荡漾于烟波浩渺之间,不仅仅是交通工具,更是漂泊不定、随遇而安的人生哲学的体现。而画面中点缀的渔樵、隐士,更是画家寄托自己理想中的生活状态。我尝试着从书中提取一些亭台的画法,虽然我的笔墨尚显稚嫩,但透过对结构、线条的揣摩,我仿佛能感受到古代匠人的严谨与巧思,以及他们如何在有限的空间内,营造出无穷的意境。书中对于不同时代、不同流派的点景处理方式也有细致的区分,这让我了解到,点景并非一成不变,而是随着时代审美和画家心境的变化而演变。我尤其欣赏书中对“负暄图”中人物的描绘,那悠闲自得的神态,那与自然融为一体的姿态,让我心生向往。这本书就像一个宝库,每一次翻阅都能挖掘出新的惊喜,它让我明白,艺术的伟大之处,往往体现在那些看似微不足道的细节之中,而这些细节,却能触动我们内心最柔软的角落,唤醒我们对美好生活的向往。

评分在翻阅《传统山水画点景集萃》的过程中,我最大的收获是,原来“写意”的精髓,很大程度上就体现在那些看似不经意的点景之中。书中那些寥寥数笔勾勒出的山村野老、溪边牧童,却能传递出一种生动的生活气息和朴实的情感。我尤其着迷于书中对“田园牧歌”题材的点景,那农夫荷锄归来,那孩童嬉戏牛背,那炊烟袅袅的茅屋,都构成了一幅幅充满诗意的画面。我尝试着去临摹一个在牛背上吹笛的孩童,想要捕捉那种无忧无虑、悠然自得的童趣,虽然笔下的线条还不够传神,但我能感受到传统绘画中那种“韵味”的传递,那种不着痕迹的意境营造。书中对点景的墨色运用和笔法变化也做了详细的讲解,让我了解到,即使是同样的题材,不同的墨色和笔法,也能赋予点景不同的生命力。我注意到书中对“渔舟唱晚”题材的点景,那江面上的点点渔火,那若隐若现的歌声,都营造出一种宁静而又温馨的意境。这本书让我明白,传统山水画的点景艺术,并非仅仅是技巧的展现,更是画家对生活的热爱、对自然的感悟以及对精神世界的追求的集中体现,它让山水画真正“活”了起来。

评分很喜欢,不错,和书店买的一样

评分③我们的教师为了控制课堂,总担心秩序失控而严格纪律,导致紧张有余而轻松不足。轻松的氛围,使学生没有思想顾忌,没有思想负担,提问可以自由发言,讨论可以畅所欲言,回答不用担心受怕,辩论不用针锋相对。同学们的任何猜想、幻想、设想都受到尊重、都尽可能让他们自己做解释,在聆听中交流想法、

评分查看全部

评分(100%好评)

评分第五篇

评分查看全部

评分整体很好,不过好像有部分类容和芥子园画谱有重复,点景动物要是每种动物多几中画法就更好啦

评分最新五年高考满分作文大全(第9版)

评分人生若只初相见 很不错,喜欢特别好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![日韩名师课堂:野村重存的漫步水彩写生 [Be with Your Sketchbook anytime Anywhere] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11364969/rBEhWlKpX2wIAAAAAAKP_Weu0nYAAGrvAOW2iwAApAV340.jpg)