具体描述

历代墨宝选粹系列

赵孟頫三门记

杨汉卿 编

页数:41页 共492字

37*26cm 开本:1/8

定价18元

字帖内字体大小 8*8cm

江苏美术出版社

(注:此书内容并非完整版碑帖,为选字系列,所选之字,笔画特征明显,结构优美,适宜初学者临帖练习)

用户评价

这本《书法中的女性视角与审美变迁》给我带来了极大的启发。以往的许多书法史论述,视角往往聚焦于男性文人的家国情怀和庙堂之高远,而这本书则巧妙地开辟了一个全新的研究领域——深入探讨中国历史上那些被忽略的女性书法家的创作心路与她们在特定历史阶段所展现出的独特审美趣味。作者通过对如卫夫人、管道昇等女性书家作品的细致考证,分析了她们的笔法在刚健与柔美之间是如何寻求平衡的,以及她们的个人情感如何巧妙地融入到规范的书体之中,使得作品在保持法度的同时,多了一层细腻的、充满生命力的光泽。这种“去中心化”的视角,不仅丰富了我们对书法史的认知,更重要的是,它让我意识到,艺术的表现力是多元的,不受性别框架所限。这本书的文笔流畅、考据扎实,读起来既像是一部严肃的学术著作,又像是一部充满温情的艺术传记,让人在学习知识的同时,也感受到了跨越时空的艺术共鸣。

评分这本书的装帧和印刷质量,说实话,让我有些惊喜。在这个追求快速复制和低成本制作的时代,能看到一本如此注重细节的出版物,实属不易。纸张选用了偏向于米黄色的特种纸,不仅有效减轻了长时间阅读带来的视觉疲劳,更重要的是,它对原帖墨迹的还原度极高,那种墨色洇开的层次感、笔锋的锐利与圆融,都得到了最大程度的保留。这对于我们这些需要对照高清图学习的读者来说,是至关重要的。我特意拿它和市面上一些印刷粗糙的字帖对比了一下,高下立判。这本书的排版也极为讲究,章节过渡自然流畅,图文比例拿捏得恰到好处,让人在学习专业知识的同时,也能享受到阅读的愉悦感。这套书的出版方显然是真正用心在做文化产品,而不是仅仅为了销售量敷衍了事,这一点,值得所有热爱传统艺术的读者点赞和支持。

评分我对这本书的阅读体验,可以总结为一次酣畅淋漓的“书法美学之旅”。这本书的视角非常新颖,它没有陷入传统帖学的窠臼,而是大胆地引入了现代设计理论和心理学视角来分析书法结构。比如,书中对“留白”的处理,简直是教科书级别的示范。作者通过对比不同朝代书法作品中空白区域的比例和形态,论证了空白如何影响整体的气韵和读者的呼吸节奏。我记得其中有一章专门分析了唐代楷书的“满而不溢”与魏晋风度的“疏朗有致”之间的张力,分析得极其到位,逻辑清晰,论证有力。更难能可贵的是,作者的语言风格极其富有感染力,仿佛一位资深的美术史家在娓娓道来,没有丝毫的枯燥感。翻阅此书,我感觉自己仿佛置身于一座巨大的书法博物馆中,每件作品都被放在最合适的光线下进行审视和品鉴,极大地拓展了我对书法艺术的认知边界,让我开始思考,如何才能让我的作品在视觉上更具冲击力与和谐感。

评分我最近一直在为自己的临帖瓶颈感到苦恼,总感觉自己的字像是一潭死水,没有生命力。直到我接触到这本《中国篆刻艺术的哲学意蕴》。这本书虽然标题是关于篆刻的,但其中关于“方寸之间见天地”的哲学探讨,对我临习楷书的触动却非常大。作者深入挖掘了中国传统哲学中“有无相生”的理念,并将其映射到书法的结构布局上。书中花了很大篇幅去解析“势”的形成,指出真正的“势”并非来自于单个笔画的力量,而是源于整体结构中气流的贯通与方向感。这种高屋建瓴的分析,一下子点醒了我过去过于注重单个字形结构的弊端。阅读过程中,我时常会停下来,合上书本,对着自己的练习本沉思良久,尝试用“气流”的概念去审视自己的每一个落笔和提按。这本书不是一本速成的秘籍,但它提供了一种全新的思维框架,让你从更宏观、更具哲学深度的角度去重新审视和理解中国书法的精髓,非常适合渴望突破技术层面、进入艺术创作层面的同道中人。

评分这本《宋代文人书风探微》简直是书法爱好者的福音,装帧设计得非常考究,每一页纸张的质感都透露出一种沉稳的历史厚重感,拿到手里就让人忍不住想静下心来细细品味。作者在开篇就对宋代文人书法的时代背景进行了深入的剖析,从当时的政治气候到士大夫阶层的生活哲学,都与他们的笔墨产生了千丝万缕的联系。特别是书中对苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄这“宋四家”的技法演变和心性表达的对比论述,简直是入木三分,不再是简单的技法罗列,而是将书法上升到了精神层面去解读。我特别喜欢其中关于“意在笔先”的阐释,作者引用了大量一手文献和流传下来的墨迹细节,让人清晰地看到,那些看似随性挥洒的笔触背后,蕴含着多么深厚的学养和对瞬间心境的精准捕捉。对于初学者来说,这本书可能略显深奥,但对于有一定基础,渴望从“写得像”提升到“写得出神”的进阶者,绝对是醍醐灌顶的宝典。它不仅仅是教你如何运笔,更是在引导你如何建立属于自己的书法“世界观”。

评分谢谢五分好评。

评分谢谢五分好评。

评分谢谢五分好评。

评分好

评分好

评分非常好,印剧精美

评分和图上的差不多

评分谢谢五分好评。

评分非常好

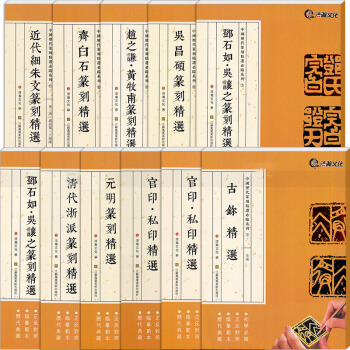

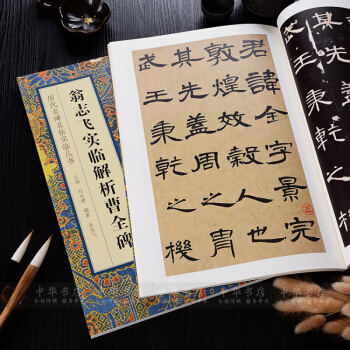

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有