具体描述

内容简介

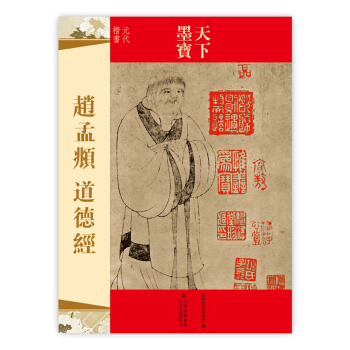

东晋著名文学家陶渊明自二十九岁出仕,十余年间,深感官场之黑暗,饱尝仕途之苦。晋安帝义熙元年,他毅然辞去仅做了八十余天的彭泽县令,从此归田隐居,再不出仕。其后,便写下这篇《归去来辞并序》。此文系陶渊明辞赋中之名篇。文中描述了他摆脱官场生活束缚而归的喜悦心情,也道出了他向往淳朴田园生活的高洁情趣。全文叙事、写景、抒情融为一体,其感情真切,音节和谐,诚可谓一首优美的抒情诗。赵孟俯亦多次书写过此文,并以此抒发自己的思想情感。现收藏于辽宁省博物馆的这件墨迹,纵二十四厘米,横一百四十六点二厘米,虽未署书写年月,但据有关专家学者考证,此作以楷、行、草相杂,结体雍容宽博,通篇徐疾有致,平和中见灵动,当为其五十岁后所作。此外,另有一件署有『大德元年十二月五日』的墨迹,是其四十四岁时书写,现收藏于上海博物馆。内页插图

前言/序言

用户评价

对于一个长期浸淫于传统文化的朋友来说,这本书的注释和导读部分,可以说是画龙点睛之笔,功不可没。它没有陷入那种晦涩难懂的术语堆砌,而是用一种非常平易近人、却又饱含专业深度的语言,对作品的时代背景、作者生平以及主要的艺术特点进行了精准的剖析。我特别关注那些关于用笔细节的解读,比如某处“飞白”的形成原因,或是某一特定转折处“藏锋”与“出锋”的巧妙转换,都得到了细致入微的阐释。这些解读极大地拓宽了我对作品的理解维度,不再仅仅停留在表面的审美层面,而是能更深入地探究到作者创作时的心境和技巧的奥秘。这种由浅入深、层层递进的导读方式,使得即便是初次接触这些名作的读者,也能快速建立起一个清晰的认知框架,从而更好地进入到纯粹的艺术欣赏状态中去。

评分这本画册的装帧设计真是太考究了,光是拿在手里就能感受到一种沉甸甸的历史厚重感。封面设计采用了一种典雅的深色调,搭配着烫金的书名,显得既大气又不失内敛。我特别喜欢那种纸张的选择,触感细腻,纹理自然,仿佛能透过指尖感受到墨迹在宣纸上洇开的瞬间。翻开内页,那种油墨的质感处理得恰到好处,无论是大幅面的复制品还是细节的特写,都力求还原原作的神韵。光影的控制非常到位,看着那些老先生们运笔的力度和节奏,仿佛能听到笔锋划过纸面的沙沙声。整个版面的排布也颇具匠心,留白的处理既疏朗有致,又不会显得空洞,让人在欣赏作品的同时,目光有了喘息的空间。这种对细节的极致追求,看得出装帧团队的专业素养和对传统文化的敬畏之心。每次翻阅,都是一次视觉和心灵的享受,让人忍不住想找个安静的角落,细细品味每一笔的来龙去脉。

评分这本书的选材广度与深度,真的让人眼前一亮。它不仅仅是简单地罗列了一些名家的作品,更像是一部微型的书法史诗。从早期的朴拙雄健,到中期的清秀典雅,再到后期的恣肆洒脱,不同时代书风的演变脉络被清晰地勾勒出来。我尤其欣赏编者在收录作品时所展现出的那种独到的眼光,那些流传不广但艺术价值极高的“遗珠”也被发掘出来,并置于合适的语境下进行展示。这种编排方式极大地丰富了我的认知,让我看到了书法艺术在不同历史时期所承载的文化意涵和社会情绪。比如,有些作品在笔法上看似粗犷,但细看之下,其内里的筋骨却极其坚韧,这无疑是那个特定年代文人精神面貌的真实写照。这种“以书载史,以史证书”的编辑思路,让阅读过程不再是枯燥的临摹学习,而更像是一场穿越时空的对话。

评分如果说书法是“无声的音乐”,那么这本册子就是一支由无数个音符组成的交响乐团。它的节奏感和韵律感是如此强烈,即便是静止的图像,也能激发出观者内心深处的共鸣。欣赏某些大家挥毫泼墨时的那种气势,简直能让人屏住呼吸。那种一泻千里、一气呵成的酣畅淋漓,透过纸面直击心灵,让人感受到一种喷薄而出的生命力。而另一些作品,则展现出沉静内敛的哲思,笔触的轻重缓急之间,藏着无数的思量与克制,如同高山流水,看似平缓,实则暗流涌动。这种强烈的对比和层次感,让观者在不同的作品之间游走时,情绪也随之跌宕起伏。这不仅仅是学习技法的好材料,更是一部关于情感表达和精神气质的教科书,它教会我们如何用线条去书写内心深处的波澜壮阔与细微感受。

评分总的来说,这本画册的出版,对于推广和弘扬中国传统艺术精髓,具有不可估量的价值。它不仅仅是一套可以供人赏玩和学习的书籍,更像是一个精美的文化载体,承载着几代艺术大师的智慧与汗水。它的出现,无疑为当代学习书法的朋友们提供了一个极其珍贵且系统化的参考蓝本。每一次的翻阅,都像是进行了一次高规格的“面对面”交流,能够清晰地感受到前辈们对“道”与“法”的孜孜以求。这本书的价值,远超其装帧和印刷的成本,它提供的是一种精神上的滋养,一种对美学标准的重新校准。我衷心希望这样高水准的文化出版物能够得到更广泛的传播,让更多的人有机会领略到中国传统艺术那穿越时空的独特魅力与不朽生命力。

评分本书着重从这方面着手,主要从实用性的角度讲解了照片在实际拍摄中出现的问题,并且针对这些问题进行了详细讲解,同时对5在具体实际工作中的应用进行了说明。

评分第4章图片色彩的调整

评分中文版5数码照片处理经典200例内容全面、讲解细致,适合摄影爱好者、数码处理人员、平面广告设计人员、婚纱影楼方面人员及从事二维处理方面的人员使用。电子时代的到来让我们对数码相机有了全新的认识,几年前崛起的数码相机,是现代通信、计算机产业、照相机产业高速发展的产物。

评分送人的

评分好书

评分中文版5数码照片处理经典200例内容全面、讲解细致,适合摄影爱好者、数码处理人员、平面广告设计人员、婚纱影楼方面人员及从事二维处理方面的人员使用。电子时代的到来让我们对数码相机有了全新的认识,几年前崛起的数码相机,是现代通信、计算机产业、照相机产业高速发展的产物。

评分中国历代名家墨宝中国历代名家墨宝

评分第1章基础知识

评分送人的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有