具体描述

| 图书名称: | 一日一花一日一果四季花传书 |

| 作者或编译者: | 川濑敏郎 (作者), 杨玲 (译者) |

| 出版社: | 湖南人民出版社 |

| ISBN: | 9787543899865 |

| 定价: | 334元 |

| 出版日期[仅参考]: | 2015年9月 |

| 开本: | 16K |

| 页数[仅参考]: | 全3册 |

用户评价

这本书的知识体系构建得非常严谨,虽然整体风格是写意的,但其背后蕴含的文化底蕴和专业知识却是非常扎实的。它巧妙地将花道、茶道等东方传统艺术的精神脉络串联起来,让读者不仅能欣赏到表面的美感,更能理解其背后所承载的文化传承。我特别欣赏作者在讲解不同花材特性时,那种既有科学依据又不失诗意表达的平衡。这使得这本书既能满足对美学有追求的读者,也能让对文化历史感兴趣的人找到共鸣。它不是那种浅尝辄止的作品,而是需要反复品读,每一次都会有新的体悟,就像品鉴一首层次丰富的古诗词,每次重读都会有新的感悟浮现,让人受益匪浅。

评分这本书的实用性也超乎我的想象,它提供了一种全新的视角去审视我们日常的生活空间。我以前总觉得插花是一门高深的学问,但读完这本书后,才发现它其实更贴近生活,更强调“就地取材”和“随性而为”的美学。书中介绍的很多理念,比如如何利用光线、如何根据器物的特性来搭配花材,都非常具有启发性。我尝试着按照书中的思路,用家里的旧花瓶和寻常的枝叶做了一些简单的布置,瞬间感觉整个房间的氛围都变得不一样了,多了一份灵动和生机。这种把艺术融入日常的实践,让我感受到了极大的乐趣,它不是束之高阁的艺术品,而是随时可以被唤醒的生命力。

评分这本书的内容,给我最大的感受就是那种深入骨髓的东方哲学韵味。它不仅仅是记录了植物的形态,更像是在阐述一种与自然和谐共生的生活态度。作者的文字功底深厚,笔触细腻,寥寥数语便能勾勒出物象的精髓,那种“不着一字,尽得风流”的境界,着实令人佩服。读起来,不是那种枯燥的知识灌输,而是如同与一位智者在庭院中对饮清茶,娓娓道来,让人在潜移默化中领悟到季节更迭中的细微变化和生命的哲学。它教会我的,是如何以一种更谦卑、更专注的姿态去观察和感受我们身边那些看似平凡的事物,从而获得内心的宁静与富足。这种由内而外的触动,比任何华丽的辞藻都要来得深刻和持久。

评分这本书的阅读体验非常治愈,尤其是在我感到焦虑或疲惫的时候。每当翻开它,那种清新的气息仿佛都能透过纸页传递出来,瞬间将我从纷繁的思绪中抽离出来。作者对细节的捕捉能力简直是大师级的,无论是清晨露珠滑落的瞬间,还是夕阳余晖中花瓣的微颤,都被他用一种近乎冥想的方式记录下来。这种沉浸式的阅读,让我体会到一种久违的平静感,仿佛时间都变慢了。它像是一剂心灵的良药,提醒着我们生活的本质是朴素而美好的,无需追逐外在的喧嚣,真正的丰盈存在于对当下每一个瞬间的珍视与觉察之中。这种由内而外的松弛感,是目前市面上很多标榜“减压”的书籍都难以企及的。

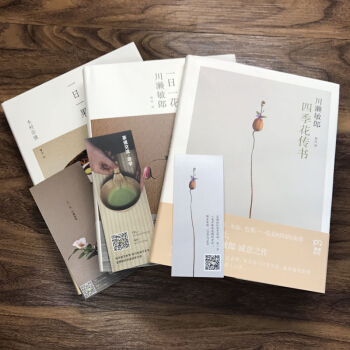

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,拿到手的时候就能感受到一种典雅的气质。内页的纸张选择很有质感,印刷的色彩还原度极高,那些花卉的细节和光影处理得非常到位,简直就像是直接从大自然中撷取下来一般。我尤其喜欢它在版式上的处理,那种留白恰到好处,让每一张图片都有足够的呼吸空间,不会让人觉得拥挤。翻阅的过程中,那种沉静的美感会不自觉地让人慢下来,去细细品味每一帧画面所传达的意境。尤其是封面那一抹雅致的色彩搭配,放在书架上都是一道独特的风景线。看得出来,出版方在制作这本书上是下了大功夫的,从纸张的触感到视觉的呈现,都体现了对生活美学的极致追求,让人忍不住想反复把玩。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有