具体描述

编辑推荐

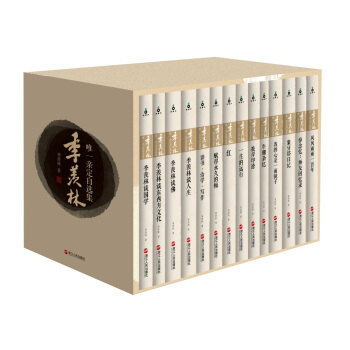

璀璨国学,正知不绝,南师一脉,绍继如缕见地、修证、行愿,拈提精要,光耀千古会通儒道释,勤恳宣说,皆为众人日月行迈,倾心相伴,惠泽不竭,今当典藏南怀瑾选集典藏版12卷,目前全的南先生著作汇集复旦大学出版社全新校订,隆重推出!台湾老古文化事业股份有限公司授权!

依台湾老古文化版审读校订,南怀瑾思想体系的一次新的总汇!

中国大陆精准的南氏作品集!

中国传统文化千门万户,郁郁璨璨,而儒道释为其纲要,先生会通三教,群机都摄,尤擅讲论佛法,拈花一脉,绍流如绪,浩浩乎卮言日出,妙义宛然,等身著作,千言万语,一一从智慧海中称性流出,而皆为众人讲说,读其书,想其人,山高水长,人所唱叹。

《南怀瑾选集(第12卷)(典藏版)(套装全12卷)》与原《南怀瑾选集》10卷本的差别:

1.经台湾老古文化事业股份有限公司授权,增入《庄子諵譁》、《南怀瑾与彼得·圣吉》、《南怀瑾讲演录》、《答问青壮年参禅者》、《人生的起点与终站》五书(中国大陆发行),与原十卷本合并,厘定为十二卷,重加校订,善为装帧,名之为典藏版以行世。

2.对典藏版的十二卷本逐字逐句进行重新审稿,首要的注意点即在书中的知识类问题上,众所周知,复旦版十卷本中的绝大部分内容是南先生的演讲或讲课整理稿,兴之所至,难免有所不够准确之处,虽然经过台湾老古同仁的细心订正,但不可避免的仍需大量仔细的编校工作。

3.在台湾老古的要求下,我们对复旦版和老古文化版的全部不同处,进行了逐一核对。这些不同处,是根据当时的社会情况有所取舍的,大概分为4种情况:(1)知识类不同,既有同一名词在说法上的不同,也有复旦版对老古版某些概念进一步的说明,有些进一步的释义工作,对大陆读者来说,的确很有必要。(2)义理不同。(3)根据当时社会思想状况,对书中尤其是宗教性内容作了删改,这次据现状作了一定的恢复。(4)主观增删,比如书中南先生带领弟子学习佛法时的仪式性内容被删去,其实影响了理解相关义理的完整性。以上四类情形这次均酌情予以恢复。

4.重新撰写南怀瑾选集典藏版出版缘起,并数易其稿,力图在新形势下,能尽量客观地描述南先生的生平,以及我们所能窥见到的他的成就。

5.重新改定十二卷本每一种著作的出版说明,除了交代该著作的背景外,也准确地说明了该著作的版本情况。

6.出于市场角度考虑,对典藏版的版式统一进行了美化处理,封面亦重新设计。

内容简介

《南怀瑾选集(第12卷)(典藏版)(套装全12卷)》是国学泰斗南怀瑾先生(1918-2012)目前为止在中国大陆出版的全备的作品集。作品集涉及范围,以时空论,乃古今中外。以现代学科分类论,乃文史哲。以传统学术分类论,乃儒释道,实则千门万户,未有不涉及者。南怀瑾选集典藏版十二卷不但是南怀瑾先生在纸面所显现出的渊博如海之学问,有心的每一位读者,更能从中体悟到南先生作为一位大修行人由博返约之深邃面貌。众所周知,中国传统文化千门万户,郁郁璨璨,而儒道释实为其纲要。南先生会通三教,群机都摄,尤擅讲论佛法,拈花一脉,绍流如绪,浩浩乎卮言日出,妙义宛然,等身著作,千言万语,一一从智慧海中称性流出,而皆为众人讲说,读其书,想其人,山高水长,人所唱叹。

癸巳之春,中国大陆有南先生其人其书已二十余载,经台湾老古文化授权,《南怀瑾选集》在原来基础上体量扩容为12卷。复旦大学出版社精心审读校对,善为装帧,名之为《南怀瑾选集》典藏版以行世。

《南怀瑾选集》典藏版各卷收录作品皆为当代学术精华,二十余年来无数读者从中受益。具体书目为:第一卷:《论语别裁》。第二卷:《老子他说》、《孟子旁通》。第三卷:《庄子諵譁》。第四卷:《易经杂说》、《易经系传别讲》。第五卷:《禅宗与道家》、《道家、密宗与东方神秘学》、《静坐修道与长生不老》。第六卷:《禅海蠡测》、《禅话》、《中国佛教发展史略》、《中国道教发展史略》。第七卷:《历史的经验》、《亦新亦旧的一代》、《中国文化泛言》。第八卷:《如何修证佛法》、《药师经的济世观》、《学佛者的基本信念》。第九卷:《金刚经说什么》、《楞严大义今释》。第十卷:《圆觉经略说》、《定慧初修》、《楞伽大义今释》。第十一卷:《原本大学微言》。第十二卷:《南怀瑾讲演录》、《南怀瑾与彼得?圣吉》、《答问青壮年参禅者》、《人生的起点和终站》。

2000年后,南怀瑾先生多次在大陆各地进行演讲,以其深入浅出、生动活泼的话语风格指导青年学子的人生走向。《南怀瑾讲演录》一书,汇集了南怀瑾先生2004年以来在上海、海南等地所作的五次演讲。其内容既涵盖了对文明走向和文化教育的深刻体察,也对当下新兴媒体与传统文化的结合提出了自己独到的见解。均体现了南先生对祖国未来的殷切期望。

《南怀瑾与彼得?圣吉》一书收入了南怀瑾先生与美国学者彼得?圣吉等人的谈话记录。美国管理学大师彼得?圣吉先生,1947年出生于芝加哥,现为美国麻省理工学院资深讲师,长期致力于有关学习与变革的研究。近年来,他开始将眼光投向古代中国的儒、释、道思想,因此得缘多次拜访南怀瑾先生。2003年至2006年间,彼得?圣吉及其团队曾四次拜访南怀瑾先生,共同探讨参禅修持、生命认知等人生问题。一问一答间尽显东西两位智者通融的人生态度,也显示出在全球化背景下东西文化融合的必然趋势。

《答问青壮年参禅者》一书是南怀瑾先生于2005年专门针对青年出家僧众有关研习佛法的讲演。其内容包括佛教在中国的传播、研习和体悟佛法的正确途径、佛法实证的精髓等多方面内容。在书中,南先生以其悲天悯人的胸怀和亲切生动的话语激励着这些佛教信众以及广大读者,使他们对佛法、对人生有了进一步的领悟。

生死问题对于每个人以及古今中外一切宗教思想来说都是极其关注的一大问题。作为一位阅历广泛、学贯中西的智者,南怀瑾先生对此问题有着令人深省的看法。《人生的起点和终站》一书就是南先生于2006年回答其学友胡松年先生关于生死问题的记录。全书超过了宗教思想的限制,以更为广泛的生命变化历程,结合新现代生命科学研究的相关成果,使读者了解了如何建立正确的生死观。

作者简介

南怀瑾(1918年-2012年),国学大师,诗人,中国传统文化的积极传播者,其著作多以演讲整理为主,内容往往将儒、释、道等思想进行比对,别具一格。出生于中国浙江温州乐清南宅殿后村,20世纪80年代末筹资兴建金温铁路,并于1998年建成通车。现居江苏。目录

《南怀瑾讲演录》目录:第一章 读书和工商文化

第一讲

第二讲

第三讲

第二章 大会计?

第一讲

第二讲

第三讲

第三章 人文问题

第一讲

第二讲

第三讲

第四讲

第四章 中国传统文化与经济管理

第一讲

第二讲

第三讲

第四讲

第五章 中国传统文化与大众传播

第一讲

第二讲

第三讲

第四讲

《南怀瑾与彼得?圣吉》

上编南怀瑾与彼得?圣吉

第一章

第一讲

第二讲

第三讲

第四讲

第二章

第一讲

第二讲

第三讲

第四讲

第五讲

第三章

十二日晚漫谈

十三日晚漫谈

第一讲

第二讲

第三讲

第四讲

下编谈生命科学

为ELIAS讲课

第一讲

第二讲

第三讲

第四讲

第五讲

第六讲

第七讲

第八讲

第九讲

第十讲

第十一讲

第十二讲

《答问青壮年参禅者》目录:

第一天二五年十二月十六日

第一堂

第二堂

第三堂

第四堂

第五堂

第二天二五年十二月十七日

第一堂

第二堂

第三堂

第四堂

第五堂

第六堂

第三天二○○五年十二月十八日

第一堂

第二堂

第三堂

第四堂

第五堂

第六堂

第七堂

第四天二○○五年十二月十九日

第一堂

第二堂

第三堂

第四堂

第五堂

《人生的起点和终站》目录:

第一讲

第二讲

第三讲

第四讲

第五讲

第六讲

……

前言/序言

用户评价

这本书的另一大亮点,在于南怀瑾先生对中国传统文化的深刻洞察和创造性阐释。尤其是在谈论“道”与“器”的关系时,那种辩证的思维方式,让人耳目一新。他并非简单地将“道”视为某种抽象概念,而是将其与具体实践、器物、制度紧密结合。我印象特别深刻的是,他提到中国文化的“形而上”与“形而下”的统一,也就是说,我们不能脱离现实生活去谈论哲学,也不能只关注物质层面的发展而忽略精神层面的追求。南师通过对诸子百家思想的梳理,特别是儒、释、道三家思想的融会贯通,展现了中国传统文化强大的生命力。他让我们看到,这些古老的智慧并非过时,而是可以为现代人提供解决现实问题的方案。例如,在处理人际关系、企业管理,甚至个人情绪调适上,书中都蕴含着深刻的启示。南师的文字,有一种古朴的韵味,同时又饱含着现代人的思考,他能够用最通俗的语言,讲清楚最深奥的道理,让人在不知不觉中,对中国传统文化产生由衷的敬意和热爱。他不是一个简单的文化复述者,而是一个真正的文化传承者和创新者。

评分这一卷的书,给我的感觉是,南怀瑾先生仿佛一位睿智的长者,在向我们娓娓道来人生最根本的道理。他对于“因果”的阐释,让我有了全新的认识。我一直以为“因果”是一种宿命论,但读了这本书,才明白它是一种深刻的宇宙规律,也是一种行为的指导。南师并非宣扬消极的等待,而是强调“种善因,得善果”。他用很多贴近生活的例子,说明了我们的每一个念头、每一个行为,都在悄悄地播种着未来的“果”。这让我对自己的言行举止有了更深的警惕。同时,他也告诉我们,因果并非铁板一块,可以通过自身的努力去改变。这种积极的观念,给予了我很大的鼓舞。在书中,他还谈到“业力”的形成和转化,以及如何通过智慧和慈悲来化解负面的业力,积累正面的功德。这让我明白,我们并非被动的命运的玩偶,而是有能力去塑造自己人生的。南师的文字,带着一种慈悲的力量,让人在理解因果的同时,也能够感受到一种被关怀的温暖。

评分读《南怀瑾选集》第十二卷,最大的收获便是南师对“心”的精辟论述。他并非仅仅在谈论哲学上的“心”,而是将“心”视为一切的源头,是认识世界、改造世界的核心。书中,他用极其生动形象的语言,描述了“心”的种种状态,从散乱无章到清净安宁,以及如何通过修行来净化我们的“心”。他强调,外在的成就固然重要,但如果“心”不清净,即便拥有再多的财富和名利,也无法获得真正的快乐和安宁。我特别喜欢他提到“观自在”的境界,如何在纷扰的世界中,保持内心的平静和觉知。这让我开始反思,我是否常常被外界的喧嚣所干扰,而忽略了内心的声音。南师的教导,给了我一种修行的方法,一种回归自我的指引。他并非要求我们进行多么刻苦的修行,而是强调在日常生活中,保持对“心”的关注,觉察自己的念头和情绪,从而达到一种“心安则一切安”的境界。这种智慧,如同一盏明灯,照亮了我探索内心世界的道路。

评分读完《南怀瑾选集》的第十二卷,最大的感受便是南师那股“入世又出世”的智慧,让人在纷繁的世界里找到安顿身心的方法。这一卷的书,给我触动最深的,是关于“内圣外王”的论述。南师并非空谈玄理,而是结合了中国传统文化中治国平天下的理想,以及个人品德修养的根基。他讲到,一个真正有能力治理国家、影响社会的人,首先必须具备内在的德行。这让我联想到现实生活中,许多人热衷于追求外在的成就,却忽略了内在的修为。南师提醒我们,修身才是齐家、治国、平天下的前提。他用了很多历史上的例子,或是圣贤的言行来佐证,比如孔子、孟子,乃至更早的先贤,他们的智慧并非仅仅是书本上的教条,而是浸润在生活实践中的。读到此处,我常常反思自己的言行举止,是否在日常生活中也遵循着“慎独”的原则,是否在独处时也如面对众人一样严谨自律。南师的文字有一种穿透力,他能直击人心深处,让你看到自己未曾察觉的盲点。他讲“内圣”并非要求我们隐居山林,而是强调在纷扰的尘世中,如何保持一颗清净无染的心,如何在这个物欲横流的社会中,不迷失自我,不随波逐流。这是一种智慧,更是一种生活态度,一种对生命本质的深刻理解。

评分读《南怀瑾选集》第十二卷,就像进行一场精神的远足,每一次翻阅,都能从中汲取新的养分。这次,最让我震撼的是南师对于“变化”的透彻分析。他并非悲观地看待世事的无常,而是将其视为生命力循环往复的自然规律。他反复强调,“易经”的智慧在于其“变”。这种“变”并非简单的动荡,而是蕴含着秩序和规律的演进。他用非常生动的语言,将宇宙万物、人生百态都纳入这个“变”的范畴中。我尤其喜欢他谈到“天人合一”的境界,如何在顺应自然规律的前提下,达成个人的和谐与社会的稳定。这种哲学观,对于我们现代人来说,极具借鉴意义。在快节奏的生活中,我们常常因为事物的变化而焦虑不安,忽略了事物本身固有的发展趋势。南师的教导,让我们学会以一种更加从容、豁达的心态去面对生活中的各种变化,甚至是从变化中发现机遇。他不仅仅是教我们认识变化,更是教我们如何与变化共处,如何在变化中找到生命的本真。这种智慧,如同一股清泉,滋润着躁动不安的心灵。

评分2000年后,南怀瑾先生多次在大陆各地进行演讲,以其深入浅出、生动活泼的话语风格指导青年学子的人生走向。《南怀瑾讲演录》一书,汇集了南怀瑾先生2004年以来在上海、海南等地所作的五次演讲。其内容既涵盖了对文明走向和文化教育的深刻体察,也对当下新兴媒体与传统文化的结合提出了自己独到的见解。均体现了南先生对祖国未来的殷切期望。

评分京东商城的飞速发展和良好前景赢得了国际著名风险投资基金的青睐。2007年,360buy京东商城迎来了第一笔风险投资,这无疑为京东商城的迅猛发展注入一支强心剂。伴随着京东商城的超速发展,京东商城将为合作伙伴提供更广阔的发展平台、为广大用户提供便利可靠的高品质网购专业平台。

评分大师就是不一般,买的很直。

评分一个不二的空

评分经典中的精品,从印刷排版到装帧都很用心。

评分南老有“三家村”之名,足见其学问广博,利在此,弊亦生焉,广博往往有精深不足之弊,南老亦未能免俗。因此,读南老的书,不一定要太过追求对于原典的理解,反而要特别注意消化吸收一些衍生品。比如读《论语别裁》,不用非得强求只通过这本书来明白《论语》真意,只作为一种观点理解即可。而对于《论语别裁》的衍生品——老先生“经史合参”中的史例与文化常识,到应该特别注意,因为这些常见或不常见的文化常识,是我们快速提高国学知识储备的捷径。另外,和钱穆先生一样,南老对于中国传统文化太有感情了,总是尽可能的赞颂传统文化中光辉的一面,很少舍得提及阴暗面。而对于西学则抱有敌意与偏见,比如南老常常鄙薄美国:“你们(美国)不过二百年历史,从文化与治国方面上讲,你们和我们差得远。”殊不知美国乃欧洲文明在美洲的实验,成就斐然,学术亦在前沿,岂可用建国历史的短暂来菲薄?在这一点上,读南老的著作,要注意认识到国学的精华所在,不可学胡适之一概抛弃,但也要注意国学在近代的溃败有其自身劣根,不可固守排外,国学不可废,西学亦断不可废。 是

评分方便,快捷,质量保证。

评分发的德国法国解决方法法国

评分京东总是这么快,价格优惠包装也不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有