具体描述

编辑推荐

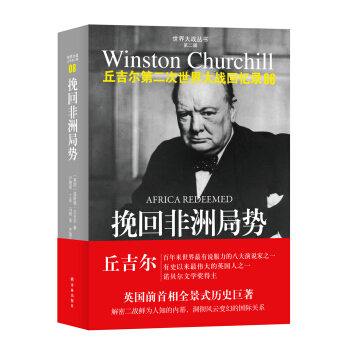

英国前首相全景式历史巨著

解密二战鲜为人知的内幕,洞彻风云变幻的国际关系

内容简介

《世界大战丛书:挽回非洲局势》带领读者走进二战中期的相持阶段,走进非洲战场上那艰苦而壮观的历史景观。当时,在经受住法西斯国家最初的猛烈进攻之后,同盟国渐渐站稳脚跟。艾森豪威尔率部进入北非,一举扭转了非洲的局势;丘吉尔相继访问莫斯科和华盛顿,展现了气势恢宏的大国外交。与此同时,浪漫的卡萨布兰卡、神秘的波兰卡廷,这些人们耳熟能详的地名都在书中若隐若现。

作者简介

温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill,1874—1965),著名政治家、演说家、军事家和作家,20 世纪最重要的政治风云人物之一,曾两度出任英国首相,在第二次世界大战期间领导英国取得了战争最后的胜利,荣膺嘉德勋章等英国最高荣誉。丘吉尔凭借极高的文学成就,于1953 年获得诺贝尔文学奖,成为历史上唯一获得该奖的政治家。

精彩书摘

前言/序言

用户评价

从文学角度来看,这本书的结构安排也颇具匠心。作者似乎深谙叙事节奏的掌控之道,总能在关键时刻将故事推向高潮,然后在适当的时候留下悬念,引导读者迫不及待地翻到下一页。我特别欣赏他对于不同战线和多方视角的切换,这种多线并行的叙事技巧,极大地丰富了作品的层次感。它避免了单一视角的局限性,让读者能够更全面、更立体地审视当时的复杂局势。每一次视角的转换,都像是在为一幅复杂的地图添加新的图层,使得原本模糊的轮廓逐渐变得清晰锐利。这本书的阅读体验是极其充实的,它不仅满足了我对历史真相的好奇心,更在文字的打磨和结构的布局上,展现出非凡的文学造诣,是一部值得反复品味的佳作。

评分坦白说,我原本以为这是一本读起来会有些枯燥的严肃历史读物,没想到它却展现出了如此迷人的叙事风格。作者的文笔如同精准的外科手术刀,既能剖析宏观局势的脉络,又能深入到微观事件的肌理之中。最吸引我的是那种对历史细节的执着追求,每一个地名、每一次会晤、甚至某些关键人物的只言片语,都被作者赋予了足够的篇幅来展开阐述。这使得整部作品的逻辑链条异常清晰,即便是对那段历史不太熟悉的人,也能循着作者的引导,逐步理解事件的全貌。阅读的过程是一种享受,更是一种学习,它让我体会到,伟大的历史事件绝不是偶然,而是无数个细节、无数个瞬间叠加作用的结果,而这本书正是将这些瞬间串联成了一幅波澜壮阔的历史画卷。

评分这本书给我带来的最大感受是“沉浸”。我几乎可以闻到那些烟火和尘土的味道,感受到决策桌上紧张的气氛。作者在构建历史场景时,那种对环境气氛的渲染能力堪称一流。他不仅仅是在讲述“发生了什么”,更是在描绘“当时是什么感觉”。例如,在描述那些关键时刻的资源调配和信息传递时,那种与时间赛跑的紧迫感,透过文字清晰地传递给了屏幕外的我。这种全方位的感官体验,极大地提升了阅读的趣味性和深刻性。它让我意识到,历史人物并非高高在上的神祇,他们同样面临着信息不全、判断失误的困境。这种对历史人物“人性化”的处理,让冰冷的历史变得可亲近,也让读者在赞叹之余,能多一份理解和思辨。

评分当我翻开这本书时,我立刻被那种强烈的现实感所震撼。作者的文字仿佛带着一种独特的魔力,能够瞬间将读者的思绪拉回到那个风云变幻的时代。这不是那种教科书式的平铺直叙,而更像是一场精心编排的舞台剧,充满了戏剧张力。我特别欣赏作者在描绘人物心理活动时的细腻笔触,那些高层决策者在面对巨大压力时的犹豫、决断,以及随之而来的反思,都刻画得入木三分。每一次重大的战役或外交斡旋,都不是简单的胜负之分,背后蕴含着复杂的政治考量和人性博弈。读完一些章节后,我常常需要闭上眼睛,消化一下那种信息量和情感冲击。这本作品的价值,不仅仅在于记录了历史,更在于它提供了一个观察人类决策过程的绝佳窗口,让人对历史的走向有了更深层次的理解和敬畏。

评分这本厚重的史诗,光是捧在手里就能感受到那种扑面而来的历史厚度。我一直对那个时代的历史抱有浓厚的兴趣,尤其是那种宏大叙事下的个人挣扎与决策。这本书给我的感觉,就像是走进了一个巨大的迷宫,里面充满了权谋、冲突和无数个可能改变历史走向的瞬间。作者的叙事手法非常老练,他仿佛一位经验丰富的导游,带着我们穿梭于那些战火纷飞的年代,每一个场景都描绘得栩栩如生,细节之处尽显功力。读到那些关于战略部署和幕后博弈的描写时,我常常会停下来,反复揣摩其中的深意。那种身临其境的代入感,让人不禁思考,如果换作是我,面对那样的抉择,又会做出何种判断。这本书的魅力就在于,它不仅仅是枯燥的史料堆砌,而是将冰冷的历史事件赋予了鲜活的生命和复杂的人性深度,让人在阅读中体验到历史的沉重与厚重。

评分作者对二战前国际形势特别是纳粹德国野心的剖析是本书最精彩的部分,英法等国就希特勒对莱茵兰、奥地利和捷克斯洛伐克的纵容最终催化了希特勒一步步构建德国的强大。依作者之意,如果在希特勒野心初露的时刻,英法以一种强硬的姿态来予以警告或者打击,或许,历史会改变。正是由于英法一次次的姑息、纵容和不作为才逐步“成就”了希特勒无所顾忌的野心。联系现实,如果我们今天对某些一个个独立的事件以一种短浅的眼光来看待的话,或许,若干年后,我们也会唏嘘喟叹当初的幼稚和好笑,在我们以一种良善的心态在辩论某一事件的时候,不知道背后相关事件的涉及者是否也如我们一样良善。“但所有这些都纯属希望和推测。我们还得想到有一连串与此相反的可能性。他也许会要求我们承受无法忍受的事情;他也许不得不要求我们承受无法忍受的事情。再说,对方在这次困难的谈判中,也许并不抱有我们的那种好意和信义。”(引自《从战争到战争》)

评分成长的种子·韩国当代儿童文学经典温暖的可乐这本书的印刷质量是非常不错的,很喜欢,而且价格相对来说很实惠,可谓物美价廉,无论是装订方式,还是发货包装个人感觉都是很不错的.读温暖的可乐,体验爱对于过往的回忆,不管是美好的还是痛苦的,它都像雾气一样氤氲在我们心底,挥散不去。而让依稀的往事重现,并将其变为美好回忆的书就是——煤灰路!这是为孩子们所创作的一套童书,蕴藏着一个个令人感动的故事,而这些故事又能成为孩子们宝贵的记忆。年幼时所留下的美好记忆可以伴随人的一生成长,帮助我们实现很多童年时的梦想。梦想就是生命,它是人们生活在世上的原动力,是孩子在成长过程中必不可少的一样东西。我们也有梦想,会为了这些梦想而努力奋斗。孩子们也跟大人一样,心中都有着各自小小的愿望。有的孩子会为了愿望而奋斗,但有些孩子会将这些愿望永远地藏在心底。对于这样的孩子,我们就要帮助他们去实现自己心中的愿望。买之前还特意看了一下编辑推荐,本来还有点犹豫,看到这么多名人都喜欢[韩]李喆焕写的成长的种子·韩国当代儿童文学经典温暖的可乐也就打消了我的犹豫.简单的看了下成长的种子韩国当代儿童文学经典温暖的可乐这是为孩子们所创作的一套童书,蕴藏着一个个令人感动的故事,而这些故事又能成为孩子们宝贵的记忆。年幼时所留下的美好记忆可以伴随人的一生成长,帮助我们实现很多童年时的梦想。梦想就是生命,它是人们生活在世上的原动力,是孩子在成长过程中必不可少的一样东西。我们也有梦想,会为了这些梦想而努力奋斗。孩子们也跟大人一样,心中都有着各自小小的愿望。有的孩子会为了愿望而奋斗,但有些孩子会将这些愿望永远地藏在心底。对于这样的孩子,我们就要帮助他们去实现自己心中的愿望。,我发觉我已经喜欢上它了,尤其是书中的一段听了忠赫的话,志勋慌忙低头一看,自己右边脚上的袜子在后跟处破了一个像土豆那么大的洞。其他同学看见之后更是笑得前仰后合。志勋气急败坏地跑到忠赫面前,狠狠地推了他一把。咚的一声,忠赫就被推倒在地了。正当忠赫爬起来冲向志勋的时候,班主任走进了教室。你们两个在干什么老师把两个人叫到讲台前,问道怎么又打架了班长你说!忠赫提高嗓门答道我跟志勋开玩笑,放了两颗银杏果在他鞋子里,谁知道他突然就跑过来把我给推倒了。志勋,是你把班长给推倒的吗是的志勋像泄了气的皮球一样,低声答道。朋友之间开开玩笑没什么关系,但把人推倒就是你的不对了。万一忠赫倒下去的时候撞到脑袋该怎么办呢你说是不是老师生气地教训了志勋几句。志勋低头看了看自己的袜子,很想告诉老师是因为忠赫取笑他的袜子破了洞他才推忠赫的,但还是忍住没说。以后不许这样了!不管发生什么事情,都不可以推

评分伟大的文学家,伟大政治家。

评分温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill,1874—1965),著名政治家、演说家、军事家和作家,20 世纪最重要的政治风云人物之一,曾两度出任英国首相,在第二次世界大战期间领导英国取得了战争最后的胜利,荣膺嘉德勋章等英国最高荣誉。丘吉尔凭借极高的文学成就,于1953 年获得诺贝尔文学奖,成为历史上唯一获得该奖的政治家。

评分6月16日,即仅仅在停歇了两天以后,隆美尔重新发动进攻。在一系列的猛烈进攻之后,他拿下了阿德姆、贝尔汉穆德和阿克鲁马。6月17日,他在西迪雷泽格击败了我们的第四装甲旅,使他们只剩下了二十辆坦克。到19日,图卜鲁格已被包围,并且,在补充坦克赶到以前,一直没有有效的装甲部队从外部来支持或援救那里的守军。6月20日早上六时,敌人用大炮和俯冲轰炸机对第十一印度步兵旅所据守的图卜鲁格环形阵地东南部展开了猛烈的轰击。半个小时以后,进攻开始了。

评分世界大战丛书:从德黑兰到罗马 世界大战丛书:从德黑兰到罗马¥32.50(6.6折) 《世界大战丛书:从德黑兰到罗马》忠实地记录了二战后期,在结束意大利战事之后,各盟国之间审时度势、密切配合,精心拟定了向纳粹德国展开总攻的最终战略。从德黑兰到罗马,各盟国首脑相继进行了<font class=dot>...</font>《世界大战丛书:挽回非洲局势》带领读者走进二战中期的相持阶段,走进非洲战场上那艰苦而壮观的历史景观。当时,在经受住法西斯国家最初的猛烈进攻之后,同盟国渐渐站稳脚跟。艾森豪威尔率部进入北非,一举扭转了非洲的局势;丘吉尔相继访问莫斯科和华盛顿,展现了气势恢宏的大国外交。与此同时,浪漫的卡萨布兰卡、神秘的波兰卡廷,这些人们耳熟能详的地名都在书中若隐若现。

评分“别是一番滋味在心头”,可如果我是他的子民,他带给我的会是亡。 我讨厌隋炀帝。他的暴虐他的骄淫他的

评分查看全部

评分但是他们的努力是徒劳的。到正午,我们的坦克损失得只剩几辆了,而且我们的支援炮台也已沦人敌手。敌人的坦克分头向西向北推进,但其主力却直趋“国王十字碑”。下午二时,隆美尔本人到达了那里。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![历史文化经典译丛:欧洲文艺复兴 [The Renaissance In Europe] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11690282/5567b34aN84788a97.jpg)